Sider Alloys, nuova proprietaria dello stabilimento sardo, si accorda con Enel e presenta il piano industriale: “Le priorità? Ambiente e riassunzioni”. Ma i sindacati: “Riapertura ancora complessa”.

Molte imprese italiane parlano un’altra lingua, ormai lo sanno tutti. I marchi storici, soprattutto quelli della moda e del lusso, sono passati di mano, e pur conservando un nome italiano il loro capitale ora viene dall’estero. Griffe come Gucci, Brioni, Pomellato e Bottega Veneta hanno ceduto il timone ai francesi di Kering o di Bernard […]

Molte imprese italiane parlano un’altra lingua, ormai lo sanno tutti. I marchi storici, soprattutto quelli della moda e del lusso, sono passati di mano, e pur conservando un nome italiano il loro capitale ora viene dall’estero. Griffe come Gucci, Brioni, Pomellato e Bottega Veneta hanno ceduto il timone ai francesi di Kering o di Bernard Arnault; ma l’alta moda non è la sola a essere stata fagocitata da imprese o gruppi di imprese che hanno la loro sede oltre confine.

Le squadre di calcio parlano cinese, la tecnologia ha l’accento giapponese, i motori di casa nostra rombano in tedesco, per non parlare di grossi marchi dell’alimentare finiti sotto il controllo di americani, olandesi, sudafricani e compagnia cantando. L’Italia si è trasformata in un supermercato in cui chi ha i capitali può aggiudicarsi, spesso a prezzo di saldo, attività che hanno decine di anni di storia e un marchio che è sinonimo di qualità e italianità. Perché il Made in Italy, diciamolo pure, fa sempre un certo effetto sul consumatore finale, anche se molto spesso ignora il fatto che i “padroni” di quel prodotto non sono più cittadini del Bel Paese.

I talk show pullulano di difensori dell’economia italiana che sbraitano contro chi fa la spesa in Italia come se fosse all’outlet, dove si compra ad un prezzo più basso un prodotto ad alto valore aggiunto. La proposta più in voga è quella di imporre dazi e tasse, come se le azioni protezionistiche avessero mai risolto i problemi di ordine economico. Viene reclamato un intervento da parte di uno Stato che non ha più neppure gli occhi per piangere; figuriamoci i soldi per comprare aziende.

È strano vedere questi crociati sostenere una guerra contro l’imprenditore invasore al grido di “non passa lo straniero”: chiacchiere da talk show, appunto, che restano tali e non valicano gli studi televisivi. C’è da chiedersi dov’erano gli urlanti difensori dell’italico marchio quando l’economia, il mercato e quindi la politica stavano creando le condizioni che hanno portato le imprese italiane a essere prede e non più predatori. Ma non voglio essere polemico e men che meno lanciare accuse: non fa bene a nessuno, con il senno di poi son bravi tutti. Però una cosa è chiara. Se analizziamo per bene la storia delle aziende italiane diventate prede scopriamo che è buona per alzare l’audience e fare campagna elettorale ma fa acqua da tutte le parti.

Non ci sono e non ci sono mai state né prede né predatori. Acquisto e vendita si realizzano se c’è una domanda e un’offerta: vale per i beni di consumo, per gli immobili e quindi anche per le imprese. Se qualcuno ha comprato è perché un altro ha venduto. Si chiama economia; funziona così, e se lo Stato regolamentatore interviene troppo sulla basilare legge del commercio la storia insegna che non va a finire bene. Chiarito che è inutile chiudere la stalla quando i buoi sono scappati, vediamo i casi che si sono presentati (senza la pretesa di elencarli tutti o di essere esaustivi).

Primo caso: o vendo o chiudo. È l’esempio di un’azienda in crisi che per impedire il fallimento di fronte a sé ha solamente l’opzione vendita. Ora andate da un operaio e ditegli: “Vuoi che la tua azienda rimanga di proprietà italiana e chiuda oppure che se la compri uno straniero e continui a darti un lavoro?”. Credo che la risposta sia quasi scontata. Inutile ostinarsi a portare avanti un’impresa che non si è saputo gestire o che non si è riusciti a mantenere sul mercato. Meglio vendere e sopravvivere che tenersela e perire.

Secondo caso: azienda italiana florida. Perché non dovrebbe vendere? L’impresa non è un braccio da cui è sempre meglio non staccarsi; è un investimento, e come tutti gli investimenti deve (dovrebbe) generare profitto per chi ci ha messo il capitale. Non vorrei che queste parole impietose e asettiche sembrassero troppo ciniche e suscitassero il risentimento di qualche lettore: questo è un puro ragionamento economico, ma non finanziario. I malevoli che pensano che siamo vittime della finanza globale sappiano che delle 830 aziende che la crisi ha portato al passaggio di mano entro la metà del 2014 solo un’ottantina erano legate a operazioni finanziarie. Le altre sono state acquisite da aziende dalla forte componente imprenditoriale (fonte: Il Fatto Quotidiano).

Acquisto e vendita rimangono quindi operazioni normali all’interno di un contesto economico e di mercato; ritengo quindi che la prospettiva con cui vengono analizzati questi fenomeni non sia quella corretta. Non si tratta di chi compra e di chi vende, quale sia la lingua che parla il manager, del colore della sua pelle o della forma dei suoi occhi. Si tratta di rispondere alla domanda: vale ancora la pena ragionare in termini di confini geografici in un contesto economico planetario?

Distogliamo per un attimo l’attenzione dagli acquisti da parte di stranieri. Facciamo pure finta che moltissime aziende italiane economicamente e finanziariamente solide non abbiano anche loro fatto shopping in giro per il mondo e concentriamoci sui risultati. Chiediamoci se l’acquirente straniero ha chiuso la produzione locale, si è portato via il know how e il marchio lasciandosi dietro di sé il deserto oppure se ha lasciato l’unità produttiva in loco sanando situazioni difficili, portando l’impresa nel mercato globale, conservando i posti di lavoro o almeno parte di essi, investendo in ricerca e sviluppo. Insomma, chiediamoci se ha fatto tutto quello che l’azienda acquistata non ha fatto prima, e se forse proprio per questi motivi si è fatta trovare impreparata a gestire un mercato che è cambiato velocemente.

Non nego che in alcuni casi ci siano stati licenziamenti collettivi e non credo che un discorso come questo possa piacere al dipendente che si è trovato senza lavoro a causa di una ristrutturazione aziendale post acquisizione. Dico solo che non siamo stati invasi dagli orchi, e che sbraitare in tv non serve poi a molto. A fare i protezionisti rischiamo di compiere un secondo errore: quello di chiuderci e di non accettare che l’economia è globale, e che se non iniziamo a ragionare in termini di globalità del business rischiamo di essere tagliati fuori un’altra volta.

Chiudersi nel protezionismo solamente per conservare l’italianità di un’impresa non ha mai portato benefici, e sul lungo periodo la storia ha dimostrato che è una scelta disastrosa. Mi spiace per chi si era illuso di leggere un articolo politically correct, ma questo è. La fredda logica del mercato parla la lingua degli imprenditori, quelli veri, quelli che sono stati capaci di crescere anche durante la crisi. L’accento non vi piace? Per capirli dovete imparare un’altra lingua? Questo è il mondo e oggi gira così. Anzi, ha sempre girato così; non a caso le aziende che hanno superato la crisi sono quelle che avevano già una visione globale del business. Le altre, quelle con i clienti a chilometro zero, hanno fatto la fine che hanno fatto perché non se le è volute comprare nessuno, e nessuno le ha volute perché di globale non avevano nulla, neppure un prodotto di valore aggiunto rispetto a quello che si fa all’estero.

Dovremmo imparare a ragionare come europei, anzi come cittadini del mondo, perché la domanda e l’offerta non si fermano davanti alle Alpi o sulle splendide spiagge italiane; vanno oltre e guardano al diverso, allo straniero, che porta ricchezza di idee prima che di mercato.

C’è anche un altro aspetto da considerare: quello dell’unicità. Come dicevo prima, il Made in Italy viene ancora apprezzato e comprato da mezzo mondo e l’altra metà fa di tutto per poterselo permettere. Le aziende italiane fanno gola perché hanno le competenze e il buon gusto. Se la Ferrari fosse nata in Turkmenistan non credo che avrebbe avuto lo stesso successo di quella prodotta a Maranello, e il motivo è evidente – senza nulla togliere ai produttori di auto del Turkmenistan.

Dovremmo cominciare a pensare al lavoro come qualcosa che non ha patria, alle competenze come un patrimonio, al prodotto come un mezzo per farci apprezzare. Per una volta evitiamo di fare i fatalisti e diciamolo con una punta di orgoglio: se dall’estero vengono a comprare le imprese italiane e non vanno a farlo in Turkmenistan è perché siamo bravi, produciamo bella roba di alta qualità, e di questo dovremmo essere orgogliosi. Se l’acquirente lancia i nostri marchi all’estero con nuove strategie e capitali freschi dovremmo essere ancora più contenti, perché significa più lavoro per tutti. Think local act global, recitava il vecchio motto della globalizzazione, e non è mai stato più attuale.

Sider Alloys, nuova proprietaria dello stabilimento sardo, si accorda con Enel e presenta il piano industriale: “Le priorità? Ambiente e riassunzioni”. Ma i sindacati: “Riapertura ancora complessa”.

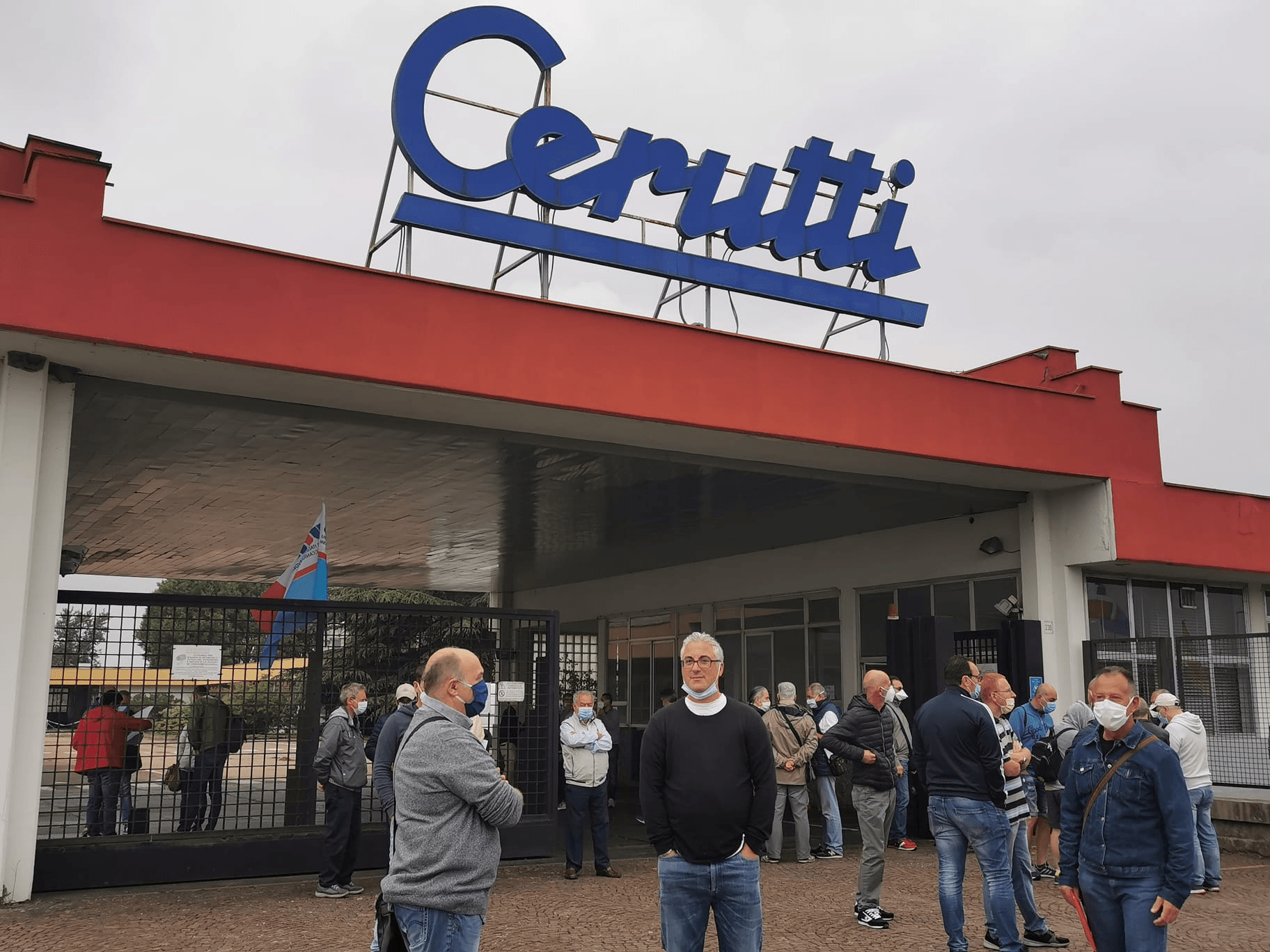

Da 1.500 operai a 134, e presto ancora meno. Le Officine Cerutti, storico produttore di tipografie, sono alle battute finali, in attesa dell’asta del 30 giugno.

In Italia si trovano quattro operai specializzati su dieci, una situazione destinata a peggiorare che trova origine nelle scelte scolastiche: i licei stanno togliendo risorse all’industria?