Cinque polli per ogni abitante: così Fileni ha disseminato il territorio di stabilimenti. I comitati di cittadini denunciano una situazione invivibile e maltrattamenti sugli animali; l’azienda risponde.

Mercato aperto? Tutti guru, concorrenti. Oggi chi può essere definito un esperto? Già pubblicato negli Stati Uniti, The death of expertise. The campaign against established knowledge and why it matters, di Tom Nichols può in qualche modo aiutare: traccia coordinate precise di come oggi il concetto di expertise sia cambiato e divenuto estremamente labile. Prima […]

Mercato aperto? Tutti guru, concorrenti.

Oggi chi può essere definito un esperto? Già pubblicato negli Stati Uniti, The death of expertise. The campaign against established knowledge and why it matters, di Tom Nichols può in qualche modo aiutare: traccia coordinate precise di come oggi il concetto di expertise sia cambiato e divenuto estremamente labile. Prima ancora di approfondire l’approccio di un professionista di strategie militari come Nichols, ci si può accontentare di imputare alle tecnologie più recenti questo stravolgimento di un concetto indispensabile ad accreditare un pensiero, attribuire valore o giustificare un concetto, come appunto la “parola dell’esperto”. Fino a qualche anno fa l’expertise poggiava su due elementi: la dotazione di una forte esperienza oppure di grandi studi alle spalle. Conoscenza sul campo o formazione. E il guru era colui nel quale entrambe questi elementi potevano convivere dando vita all’expertise più alta.

Tutto cambiato, oggi. Con grande responsabilità dei social network, “mercati di conoscenza” aperti e incontrollati, chiunque si sente legittimato a dire cosa pensa senza che sussista nessuno dei due requisiti che avevano finora contraddistinto il sapere “superiore”; è infatti finito per mancare quell’ordine di tipo gerarchico per cui chi stava sopra erudiva chi stava sotto. La conoscenza oggi viaggia infatti in orizzontale, e non viene più calata dall’alto. Così come in ogni altro settore, anche per il mercato e la concorrenza è piuttosto complesso inquadrare il “guru”, perché alla base della sua presunta superiorità c’è ormai la reputazione, e nemmeno più l’autorevolezza.

Si prenda il caso della migliaia di start up che ogni giorno provano l’ebbrezza della concorrenza buttandosi da sole, senza expertise, in un nuovo mercato. Già dopo qualche mese viene loro riconosciuta una certa expertise. Possono già mandare il proprio giovanissimo Ceo in giro per il mondo ad insegnare il mestiere a chi magari conosce quel mercato da anni, ed ha un’esperienza d’azienda di qualche lustro. Il mercato della conoscenza economica e aziendale è intasato ogni giorno da convegni in cui piccolissime start up tengono lezioni di strategia aziendale a larghe platee composte da imprenditori storici; giovanissime aziende nuove che insegnano ad aziende consolidate, pur non avendo né esperienza, né esercizio di studio, e neppure magari utili, o ancor peggio ricavi sufficienti a giustificare che il loro nuovo modello di business sia buono anche altri contesti. Su tutte, è sicuramente questa una delle metafore più chiare per dimostrare l’odierna distruzione di competenza – di studio o di esperienza – di tipo gerarchico: l’esperto non è più né il più anziano e neppure il più colto e preparato.

La responsabilità di questo lento sgretolamento dell’expertise, e ribaltamento della gerarchia del sapere, è di certo la tecnologia, che però si presenta anche, e giustamente, come un innegabile agente democratizzante perché consente a tutti di entrare in un mercato, con poco. Le gerarchie che la tecnologia sta contribuendo a disciogliere non sono solo quelle verticali. Oggi invece tutti parlano di tutto, ed anche i confini “laterali” che separano le gerarchie di settore sono messi a rischio dal web. Internet abbatte le barriere di accesso, e lo fa sia con conseguenze negative che positive.

In termini di concorrenza, è evidente comprendere come la tecnologia sia anche un fattore democratizzante proprio perché abilita l’accesso anche ai nuovi operatori e agli outsider: oggi serve davvero poco per stare sul mercato. Nel 1776 Thomas Jefferson, partendo dal presupposto che la proprietà privata potesse rappresentare la radice di ogni autonomia personale, propose che lo Stato della Viginia concedesse cinquanta acri di terra a chi ne avesse anche solo uno in meno: un gesto simbolico per rappresentare l’uguaglianza delle possibilità. Parafrasando i tempi e le società, oggi quei cinquanta acri di terra sono equiparabili ad una connessione Wi-fi, ad uno smartphone o ad un pc portatile. Quei pochi elementi da cui oggi ci sembra di poter cominciare a conquistare la nostra terra promessa. Possiamo infatti parlare di “economia liberata” dalla tecnologia attraverso questi piccoli semplici elementi. Una libertà che ha però due facce: quella buona di essere aperta a tutti, e quella cattiva di lasciarci tutti soli. Questa indipendenza promessa dalla tecnologia ci consente infatti una potenziale libertà d’azione sul mercato, ma senza il contesto protetto e stabile dato dalle strutture che fino a ieri avevano reso il mercato robusto e comprensibile.

I nuovi business si caratterizzano proprio per non avere – dentro e fuori – una struttura definita; un contesto aperto, ma che può anche disorientare e portare all’agorafobia: niente più classi e niente più grandi imprese strutturate che si imponevano anche per la loro dimensione organizzativa netta e definita. Non è un caso che nelle start up contemporanee i ruoli siano confusi e mutevoli, le funzioni siano sovrapposte, magari per ottimizzare le risorse. Il futuro delle tecnologie e dell’innovazione nel contesto di mercato si giocherà su questo sottile confine: se vuoi lavorare per Foodora o per Uber non hai problemi “ad entrare” ma, una volta dentro, è complesso comprendere esattamente quale sia il tuo ruolo nel disegno generale, quale il tuo peso o contributo. L’economia della liberazione è aperta ma anche molto de-strutturata.

Uberization, termine che proviene dagli Stati Uniti, ha una storia paragonabile a quella del concetto di “fordismo”: si riorganizza un sistema e si riparte da zero con modalità molto più semplici, cercando efficienza per l’azienda e efficacia per il consumatore. L’espressione “sindrome di Uber” è poco usata, ma potrebbe essere molto utile per capire che il proprio concorrente oggi possa arrivare anche da un settore completamente estraneo. Se tutti possono accedere al mercato, tutti sono potenziali concorrenti. Come è possibile proiettare questi nuovi approcci su un Paese come l’Italia? Per farlo è inevitabile confrontarsi con il concetto di rendita di posizione; va cercata la vera differenza tra economie chiuse ed anziane – come la nostra e in generale quelle europee – e quelle nuove – si pensi all’India o all’Africa: da entrambe le parti il fattore tecnologico è dirompente, ma se da una parte siamo dotati di strumenti economici, finanziari, pubblici e soprattutto culturali per studiarlo, affrontarlo e metabolizzarlo, e magari ostacolarlo, dall’altra l’onda tecnologica arriva e non trova nulla ad affrontarla. Il loro rischio è che la tecnologia porti davvero una commoditization, ovvero una normalizzazione delle materie prime, su tutte il lavoro; il nostro è fermare le tecnologie fuori dalla porta per difendere artificialmente dei vantaggi competitivi che non esistono più (come la licenza dei taxi).

In questi errori l’Italia è campionessa – insieme alla Francia – perché ha sempre difeso vantaggi competitivi vecchi, che da tempo hanno smesso di esistere, mentre oggi le start up ne creano ogni giorno di nuovi. Cosa possono imparare le aziende da questi approcci differenti nei confronti delle innovazioni tecnologiche? La sfida più grande è porsi in maniera assertiva, cercando di comprendere i cambiamenti, non per essere al passo coi tempi, ma per anticipare l’arrivo di nuovi concorrenti sconosciuti e diventare esse stesse concorrenti di altri. Per rimanere nel campo dei taxi, è stato lampante, sul piano della cultura come asset strategico della nostra economia, il risultato dell’esperimento proposto nel novembre 2016 da James M. Bradburne, neo Direttore Generale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense. Invitò i tassisti milanesi ad un’esclusiva anteprima dedicata ai capolavori di Caravaggio esposti: loro come primi ambasciatori del patrimonio cittadino, loro che veicolano turisti ed economia, sono stati i primi a non cogliere quell’occasione restando ancorati alla vecchia idea di tassista che deve fare esclusivamente il proprio lavoro senza secolarizzarsi coi tempi e, al tempo stesso, pretendendo una difesa della sua posizione. Avevano un vantaggio competitivo – gratuito – e l’hanno rifiutato.

Un altro vantaggio competitivo artificiale si trova nel contesto degli edicolanti: perché devo essere costretto ad andare in un dato posto per comprare i giornali, come se stessi giocando a Monopoli “passa dal Via e ritira il Corriere della Sera?”. Perché devo fare per forza un certo numero di chilometri quando potrei comprarli ovunque? Quando questa inefficienza – artificiale e costosa – non è risolta dall’azienda stessa, ci pensa la tecnologia, e domani potrebbe nascere una app di ragazzi che ti vanno a comprare direttamente i giornale e te lo consegnano a casa o in ufficio, che ridurrebbe l’edicola ad un semplice magazzino di smistamento, una sorta di casella postale.

Anche la questione dei voucher, senza entrare nel merito dell’utilizzo che ne è stato finora fatto, può essere affrontata in questo modo: pensiamo davvero che abolendoli non arrivi qualcuno che con una app o con altro sistema tecnologico non li vada a rimpiazzare, assorbendo piccoli ritagli di tempo dedicati a lavori occasionali? Tanto vale allora che la politica anticipi il trend: che senso ha il Protocollo Calenda per tutelare/creare il lavoro nei call center, quando da qui a breve anche questa sarà una professione esercitabile da casa?

(Photo credits: unsplash.com / Scott Umstattd

Cinque polli per ogni abitante: così Fileni ha disseminato il territorio di stabilimenti. I comitati di cittadini denunciano una situazione invivibile e maltrattamenti sugli animali; l’azienda risponde.

Andrea che rifiuta l’offerta della Ferrari è una sconfitta culturale figlia di un vecchio modo di pensare le Risorse Umane

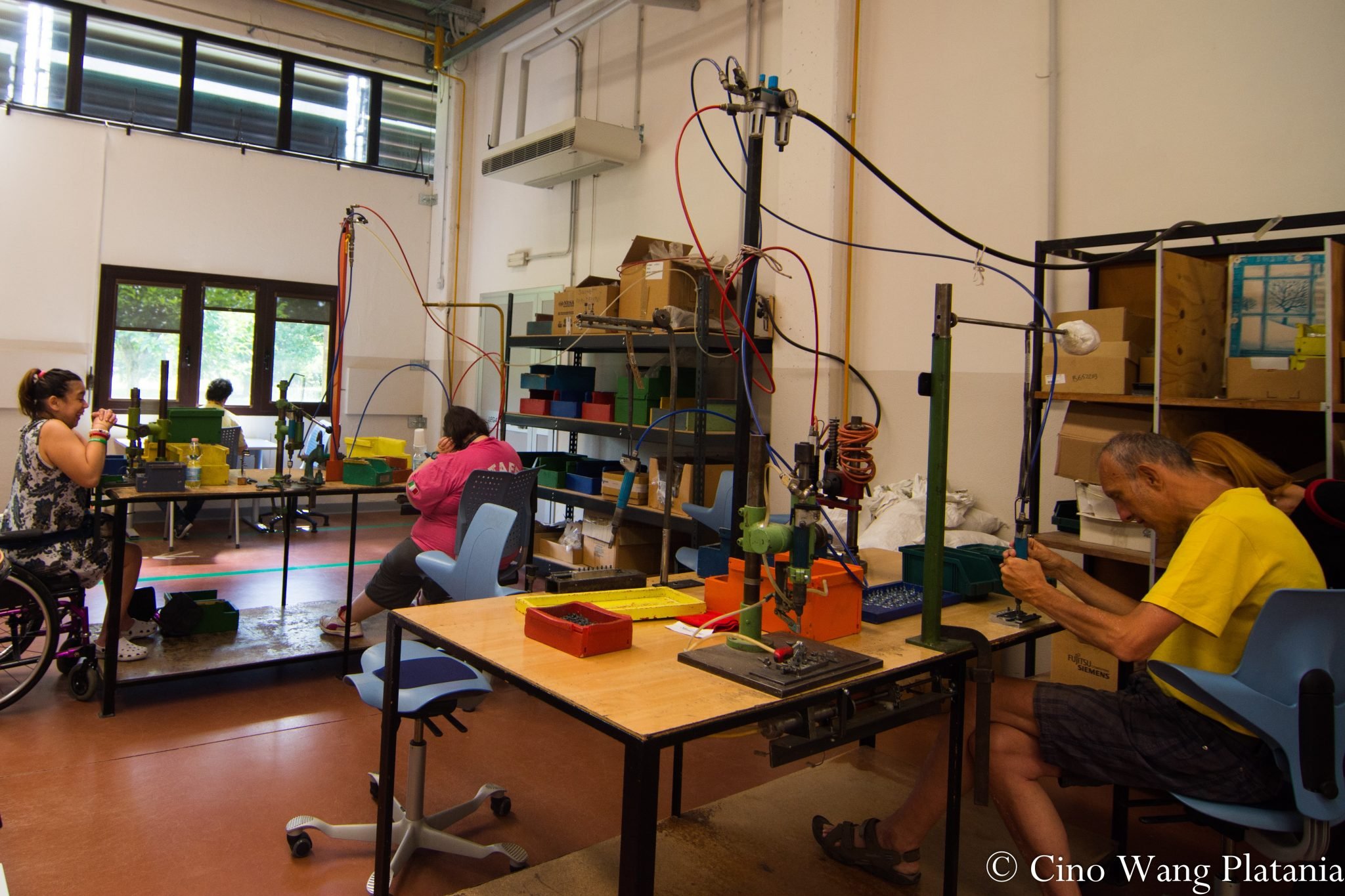

I dati, ma soprattutto le storie, ci dicono che l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità non è tuttora una realtà radicata e consolidata. Quali sono le discriminanti sociali e culturali che ostacolano l’inclusione? Il difficile incontro di due differenti esigenze. Mondo del lavoro e mondo della disabilità faticano a trovare la quadratura del cerchio. Da […]