Il mea culpa è una pratica a cui i giornalisti italiani sono da sempre poco avvezzi. Non tiriamo in ballo la legge sulla Stampa e l’obbligo della rettifica per chi è oggetto di notizie false o imprecise: chi l’ha vissuto sulla propria pelle sa quanto sia difficile – se non impossibile – ottenere la pubblicazione di una rettifica, su di un giornale o un notiziario, con la stessa evidenza della notizia da rettificare. Figuriamoci poi sul Web.

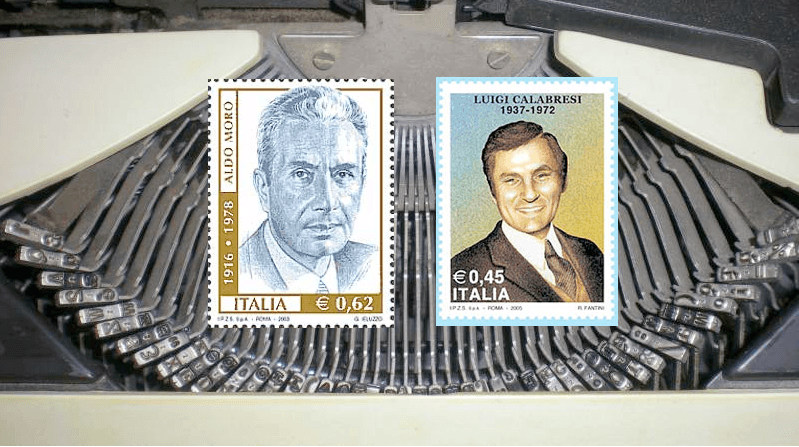

Sull’argomento “mea culpa e stampa” esiste però un caso editoriale sul quale da decenni, nel mondo del giornalismo italiano, si discute di malavoglia e sottovoce, come si fa nelle famiglie per il caso di un parente che ha dato scandalo e delle cui malefatte tutti sono al corrente. Protagonista è il giornalista Michele Brambilla, attuale direttore della Gazzetta di Parma, per decenni inviato del Corriere della Sera e de La Stampa, già vicedirettore de Il Giornale e di Libero. Brambilla nel 1990 ha scritto un libro molto documentato, L’eskimo in redazione, nel quale dimostra come la quasi la totalità della stampa italiana negli anni ’70 abbia fatto di tutto per negare l’esistenza delle Brigate Rosse e per dare la colpa a elementi neofascisti di gravissimi fatti di cronaca nera che in realtà non avevano alcuna connotazione politica. Una tesi semplice ma dirompente che torna d’attualità oggi, nel quarantennale dall’assassinio di Aldo Moro.

Dopo l’uscita del tuo libro quanti giornalisti hanno fatto mea culpa per avere negato l’esistenza delle BR?

Alcuni, anche se non subito. Giorgio Bocca fu uno dei primi a farlo, e in tempi non sospetti, quando scusarsi non era di moda. Nel corso degli anni Paolo Mieli ed Eugenio Scalfari hanno riconosciuto di avere sbagliato: qua mi riferisco a una delle nefandezze legate a quegli anni, vale a dire l’incitamento della stampa all’odio verso il commissario di polizia Luigi Calabresi con il famoso documento pubblicato sull’Espresso nel giugno 1971, dove più di 800 esponenti del mondo culturale e giornalistico accusavano il commissario della morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli. Nel complesso però sono stati pochi quelli che hanno fatto pubblica ammenda. Uno dei primi fu certamente Giampaolo Pansa che, pur essendo di sinistra, tra l’altro non aveva di che pentirsi avendo sempre fatto un tipo di giornalismo corretto. Il mondo che non si è mai pentito è quello che ad esempio gravitava intorno a Dario Fo, che continuava a sostenere che Calabresi era un poco di buono.

Chi non ha fatto mea culpa, secondo te, non l’ha fatto per quale motivo?

Direi essenzialmente per orgoglio e ideologia. Nel primo caso perché se per un essere umano è difficile dire “ho sbagliato”, lo è di più per un giornalista. Nel secondo caso, ovvero l’ideologia, perché negare l’esistenza di un terrorismo rosso ancora oggi vuol dire affermare che la Sinistra era (ed è) esente dal peccato originale della violenza, perché sta sempre dalla parte degli ultimi e dei poveri. Non si vuole ammettere insomma la possibilità che anche da sinistra possa venire violenza, il che storicamente è successo – e non solo in Italia, intendiamoci. Per questo ancora oggi quando si parla delle BR c’è sempre dietro un complotto, delle macchinazioni del potere: si sostiene che le bombe furono solo fasciste, che non furono i brigatisti a rapire Moro, anzi: furono manovrati. Ma per queste affermazioni non ci sono prove.

Qual è stato il mea culpa più sincero da parte di un collega?

Difficile dirlo ma per farti capire il clima – e non solo di allora – che persiste nella categoria, ti racconto un episodio. Nel 2012 scrivevo per La Stampa e fui inviato in un cinema romano a vedere l’anteprima per i giornalisti del film di Marco Tullio Giordana Romanzo di una strage, sulla bomba di piazza Fontana e i fatti che ne seguirono. Valerio Mastandrea interpretava il commissario Calabresi, dipinto come una figura positiva, un giovane poliziotto schiacciato da vicende più grandi di lui, rispettoso degli indagati durante gli interrogatori; soprattutto – come emerge dalla verità storica – si precisava che il commissario non si trovava nella stanza della Questura di Milano dalla cui finestra l’anarchico Pinelli volò giù, morendo. Al termine della proiezione, quando si riaccesero le luci, in sala calò il gelo: nessuno dei giornalisti applaudì e dai commenti si capiva che i presenti si aspettavano da un regista apertamente di sinistra come Giordana tutto meno che la riabilitazione di Calabresi. Andai subito a parlare con Giordana riferendogli delle perplessità dei colleghi e lui rispose: “quando ero militante di sinistra fui arrestato e interrogato da Calabresi il quale fu di una correttezza esemplare, un poliziotto che si sforzava di capire le rimostranze di una generazione”. Morale: Per i giornalisti italiani a partire dagli anni ’70 Calabresi fu un capro espiatorio, e quando una categoria fa una scelta del genere poi è difficile tornare indietro.

C’è stato qualche collega che dopo aver letto il libro ti ha detto in privato che avevi ragione, ma poi non ha fatto scuse pubbliche?

Ti rispondo ancora una volta con un episodio. Il mio libro è stato pubblicato da quattro editori e ha avuto una quindicina di ristampe. Quando uscì, nel 1990, lavoravo al Corriere della Sera, e con l’eccezione de La Repubblica L’eskimo in redazione fu recensito da tutti i giornali italiani. Allora al Corriere il direttore era Ugo Stille e tra i vicedirettori c’era un gentiluomo piemontese che si chiamava Tino Neirotti, che mi disse: “hai fatto un libro bellissimo, ora dico ai colleghi della Cultura di scrivere una recensione”. Nessun giornalista però si dichiarò disposto a farlo: nessuno voleva “sporcarsi le mani”. Allora Neirotti mi disse: “Michele, scrivi tu una scheda di sessanta righe sul tuo libro, non firmarla e a lato mettiamo un pezzo di Giuliano Zincone che secondo me qualche riflessione sul tema la fa volentieri”. Ebbene, una volta scritta la scheda, da sessanta righe previste diventò una segnalazione di una riga e mezzo con accanto il pezzo di Zincone che mi stroncava. Questo per dirti che persino un vicedirettore non era riuscito non dico a far pubblicare un’autocritica, ma nemmeno a garantire una parità di dibattito. E questo, credimi, lo dico con dolore profondo, perché il Corriere è un pezzo della mia vita.

In occasione del quarantennale della morte di Moro la stampa italiana ha affrontato anche il tema della negazione delle BR da parte dei giornali di cui parli nel libro?

Alcuni l’hanno fatto: Ernesto Galli della Loggia sul Corriere, demolendo la riproposizione del cosiddetto “mistero del caso Moro”, e anche sul Post di Luca Sofri sono apparsi articoli che smontavano le tesi complottistiche sull’eccidio di via Fani. Nonostante questo ancora oggi si vuol far credere che non ci sia stato un terrorismo di sinistra. Proviamo a riflettere: i “bombaroli” neri degli anni ’70, quelli davvero coperti da alcuni elementi dei Servizi segreti italiani, sono stati fatti scappare all’estero o messi in condizione di essere assolti nei processi. I rapitori di Moro hanno passato 20/30 anni in galera: se davvero fossero stati collaboratori di Servizi italiani o esteri questi li avrebbero fatti scappare, assolti o al limite uccisi. Che interesse avrebbero i brigatisti a negare ancora oggi di essere stati manovrati?

Dopo gli anni del terrorismo, a tuo parere, ci sono stati nella stampa italiana episodi di conformismo estremo, di miopia giornalistica analoghi a quelli che racconti nel libro?

Si. Uno è stato la prima fase di Mani Pulite che ho seguito sin dall’arresto di Mario Chiesa. Di nuovo: non credo che dietro lo scoppio di Tangentopoli ci sia stato un complotto di chissà chi. Tutto nacque dalla grande abilità di Antonio di Pietro – forse più bravo come poliziotto che come magistrato – a trovare le prove della corruzione dei politici. Allora montò un’indignazione popolare verso i politici corrotti, e all’inizio fu giusto per la stampa italiana appoggiare le inchieste; dopodiché la cosa sfuggì di mano ai giornalisti. Subito le procure di tutt’Italia cominciarono ad arrestare politici e imprenditori senza avere però le competenze di Di Pietro, e la grande stampa peccò di conformismo appoggiando sempre e comunque i magistrati. Fu allora che nacque l’idea generale che i politici sono tutti corrotti e nel nostro Paese lo sono più che in altri. Il “fa tutto schifo” e il “tutti sono colpevoli” non li ha inventati Beppe Grillo, ma proprio i “giornaloni” verso i quali il comico si accanisce. I pochi che non si accodavano al conformismo verso i magistrati – ad esempio Giuliano Ferrara o Filippo Facci – venivano accusati di essere complici dei ladri. C’è però una grande differenza tra il conformismo totale della stampa negli anni di piombo e quello di Mani Pulite. Nel primo caso – con l’eccezione de Il Giornale di Montanelli – tutti i quotidiani erano concordi nell’esprimere dei dubbi sulla reale esistenza delle Brigate Rosse, che non a caso definivano “sedicenti”; nel caso di Tangentopoli il conformismo si spezzò dopo un paio d’anni quando venne indagato Silvio Berlusconi: allora i giornali e l’opinione pubblica si divisero tra chi lo difendeva a spada tratta e chi invece appoggiava i giudici di Milano. Ora, Berlusconi ha avuto sicuramente dalla sua buona parte dei media di cui è proprietario, ma anche i cronisti di Mani Pulite di allora (molti dei quali hanno fatto autocritica) riconoscono che fu eccessivamente demonizzato, tant’è che oggi nei suoi confronti è in corso, come dire, una sorta di riabilitazione.