A livello biologico, non sono tanti gli aspetti che differenziano l’essere umano dagli animali. La scienza mostra che condividiamo oltre il 98% di DNA con gli scimpanzé e che siamo simili alle ostriche “dalla cintola in su”, anche se interazioni molecolari e fattori di trascrizione spiegano perché siamo abbastanza diversi.

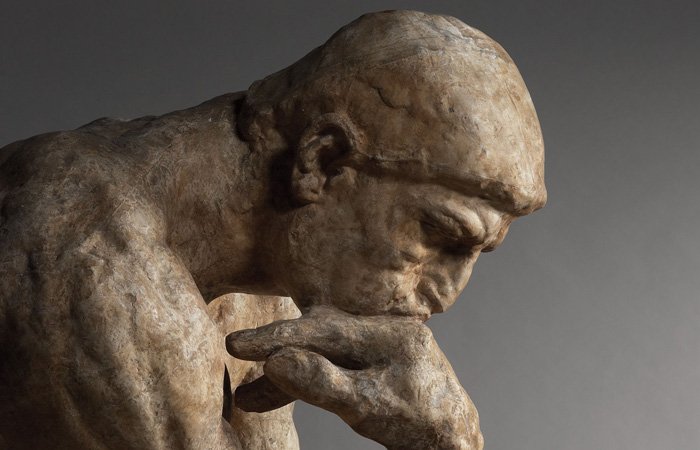

Abbiamo di certo la neocorteccia più sviluppata di tutti i nostri parenti non umani, il che ci consente funzioni intellettive differenti e per certi aspetti superiori, ma dobbiamo pur sempre fare i conti con il conflitto quotidiano cui siamo costretti ogni volta che gli istinti e i bisogni si confrontano con le regole sociali.

Una norma giuridica, etica o morale, infatti, potrebbe non accordarsi con i nostri stati emotivi e i nostri sentimenti. Anzi: la stessa distinzione tra ragione ed emozione potrebbe essere una semplificazione artificiosa, come sostiene Antonio Damasio nel suo L’errore di Cartesio: i nostri sentimenti di fondo, legati a sensazioni essenzialmente corporee, potrebbero infatti condizionare le nostre scelte. Non a caso gli esperti di questi temi parlano di razionalità limitata. Non sappiamo ancora per certo di quanto libero arbitrio siamo effettivamente dotati.

Ipotizzando dunque che la nostra ragione sia meno autonoma e performante di quanto siamo abituati a pensare, dovremmo considerare come le nostre decisioni possano essere imperfette. La fregatura è che non ce ne rendiamo conto e quindi il compito diventa ancora più arduo: se un giudice si capacitasse delle sue fallacie cognitive, potrebbe porvi rimedio prima della pubblicazione della sentenza; se un medico capisse di essere vittima di una euristica prima di emettere la sua diagnosi, potrebbe correggerla; se un operaio si rendesse conto di sottovalutare i rischi dell’ambiente in cui lavora, potrebbe prendere delle idonee contromisure.

È dunque possibile aumentare la consapevolezza dei propri processi decisionali?

Certamente, ma non è facile. Innanzitutto bisogna allenare questa capacità e questo non è difficile. Considerando che prendiamo decine, centinaia di decisioni al giorno, la palestra è facilmente accessibile: il problema è la voglia, il desiderio o la motivazione per entrarci.

Dobbiamo abituarci a non fidarci di noi stessi e introdurre un sistema di controllo che ci faccia rendere conto di ciò di cui non ci rendiamo conto; implementare l’autoconsapevolezza. Tutto in una regola apparentemente semplice: l’unica certezza è che non abbiamo certezze. L’ostacolo più grande in fondo è riconoscere a noi stessi che siamo deboli e soggetti all’errore e questo perché viviamo in un mondo troppo complicato per uno scimmione intelligente. Come ricorda Luca Cavalli Sforza, infatti, l’evoluzione tecnologica è stata troppo veloce rispetto a quella biologica.

Piloti aerei hanno provocato drammatici incidenti sotto l’effetto di stimoli (chiamati “bonus”) volti a risparmiare carburante, o perché si erano focalizzati troppo su un singolo aspetto, ignorando completamente il contesto e una dozzina di allarmi; come quei medici che hanno tentato di intubare una paziente per 20 minuti, provocandole devastanti danni cerebrali che ne hanno causato la morte.

“La potenza è nulla senza controllo”, recitava una pubblicità di qualche anno fa, colpendo drammaticamente nel segno.

È faticoso chiedersi se ci sta sfuggendo qualcosa, se stiamo sottovalutando qualche aspetto o se ne stiamo sopravvalutando degli altri, ma i problemi complessi non possono avere soluzioni semplici.

Se diventiamo autoconsapevoli e ci applichiamo possiamo davvero cambiare qualcosa: come ha fatto Atul Gawande, che si è impegnato a lungo per introdurre l’uso delle check list in otto grandi ospedali, riducendo di oltre un terzo le morti e le complicazioni postoperatorie; o come ha fatto Martin Bromiley, pilota esperto in fattori umani, che ha trasformato la morte della moglie in un’occasione di formazione per giovani medici.

Non abbiamo bisogno solo di grandi eroi; dovremmo diventare noi dei piccoli eroi, nella nostra quotidianità. E in quella degli altri.