C’era una volta il lavoro. Qualcuno già a questo punto potrebbe fare un’obiezione in apparenza ineccepibile: come sarebbe a dire “c’era una volta”? Per poi aggiungere: c’è, eccome; è la nostra gioia e la nostra (più o meno serena) paranoia, quando lo troviamo e lo abbiamo; mentre resta una paranoia, pur non essendo una gioia, il fatto di non averlo, di non trovarlo, di non sapere quello che servirebbe, di non sentircelo offrire. Non a caso, il cuore di manifestazioni innovative come Nobìlita gravita attorno a questi significati. L’intento è quello di facilitare e incentivare un rapporto corretto tra offerta e richiesta nel mondo dell’occupazione.

Il lavoro che c’era, il lavoro che c’è

Per tornare all’apparente divergenza tra il “c’era” e il c’è”, è vero sia il

fatto che una volta il lavoro ci fosse, sia che oggi continui a esserci. Ma

stiamo parlando di due concezioni diverse. Partiamo da quella più antica: tutte le attività umane necessarie alla

sopravvivenza rappresentano un modo di lavorare; il che non ci distingue da

altri animali, tipo il famoso leone che deve inseguire la gazzella, la quale a

sua volta è costretta a cercare erba con cui nutrirsi. Noi però lavoriamo anche

per garantirci beni che non solo

apparirebbero superflui ad altri esseri viventi, ma addirittura scandalosi ai

nostri non lontani antenati: un nuovo smartphone, una vacanza, un libro, una

partita di calcio, la crema idratante e via elencando. Tanto più che i nostri

avi non distinguevano ciò che noi oggi chiamiamo lavoro dal non-lavoro (hobby,

sport, eccetera).

Il fatto che fino a pochi decenni fa nel mondo occidentale (tuttora nei

Paesi poveri o nelle baraccopoli italiane in cui vengono sfruttati i migranti)

l’equazione “lavoro = semplice

sopravvivenza” fosse scontata, e universalmente accettata come

ineluttabile, è testimoniato dalla stessa origine della parola. In molte lingue il significato originario

ha risvolti negativi: labor in latino

è sinonimo di fatica; altri idiomi traducono “lavoro” con parole che

significano dolore e travaglio (travail;

trabajo), servitù (arbeit), urgenza (work). Infatti per secoli le

élite non hanno lavorato; semmai la loro occupazione è consistita nel far

lavorare gli altri per garantire le oligarchie. Da metà Ottocento in poi la

concezione marxista del lavoro ha costretto tutti a capire (sia i fan di Marx,

sia i loro avversari) che il lavoratore era stato trasformato in materia prima

e merce, da scambiare sui mercati dopo la rivoluzione industriale.

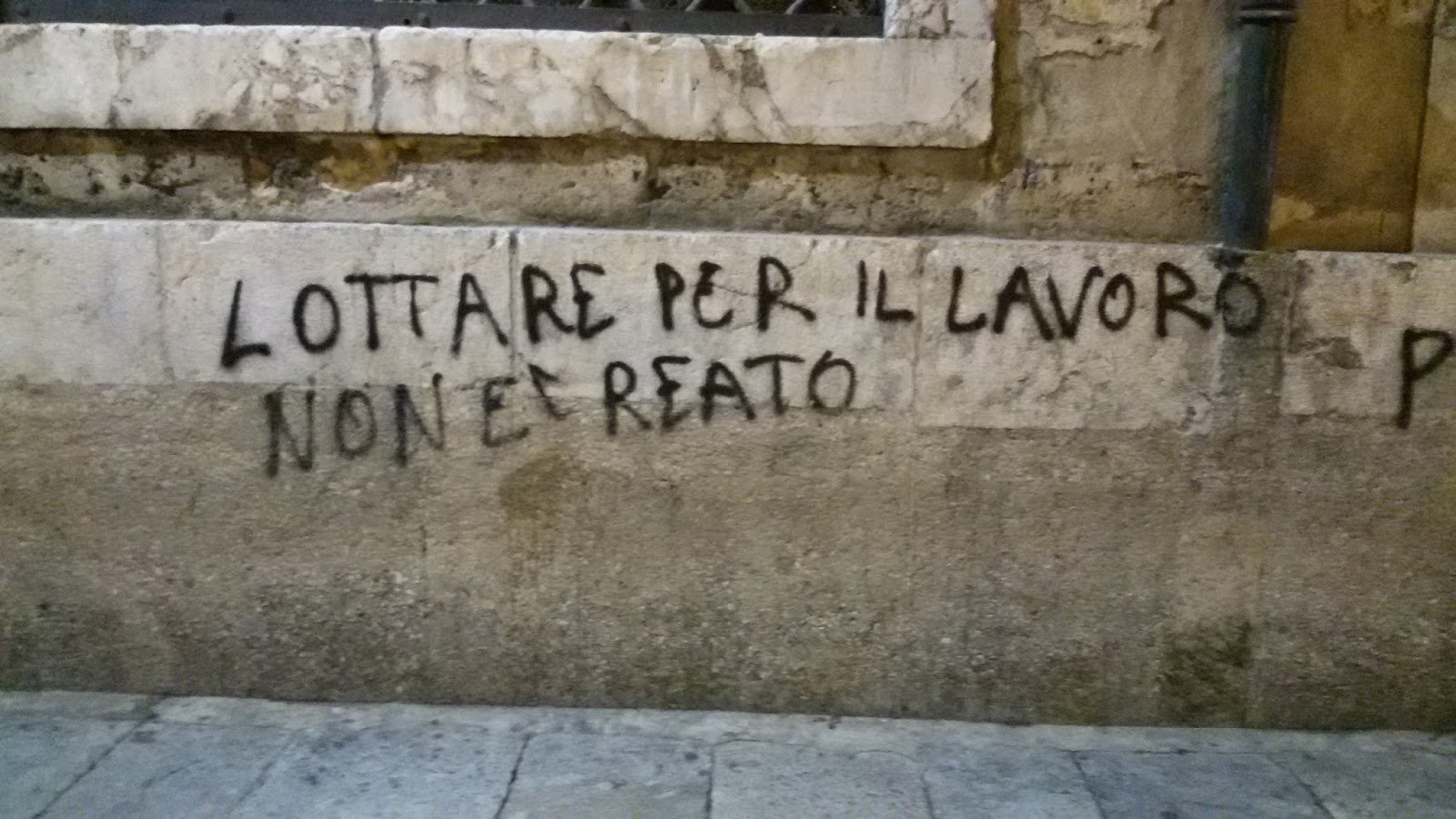

Oggi la nostra Repubblica è, come recita la Costituzione, “fondata sul lavoro”; affermazione che non significa basata sul dolore o sulla fatica o sullo sfruttamento, ma sul “lavorare” come diritto e dovere e come sinonimo di dignità umana. È lo strumento attraverso il quale facciamo in modo che la realtà possa corrispondere ai nostri progetti. E al giorno d’oggi non si può lasciare che sia il caso a governare le opportunità di formarci per imparare un mestiere e a indicarci quali strade seguire per trovare un’occupazione adeguata. Né la fluidità del mercato – governato oggi da tecnologie sempre più nuove e dalla ricerca di competenze sempre più aggiornate – può giustificare il dilagare dello sfruttamento sotto mentite spoglie, o quella che viene definita la “proletarizzazione del ceto medio”. Semmai c’è la necessità di rimettere il lavoro al centro di molti dibattiti contemporanei, con uno stile e uno scopo rinnovati rispetto al XX secolo appena trascorso.

Rifondare il lavoro per contrastare il nulla che avanza

Il sociologo Domenico De Masi,

nel suo recente libro Il lavoro nel XXI

secolo (Einaudi, 2018), non a caso, contrappone il lavoro svolto nella

società preindustriale e industriale a quello nella società postindustriale.

Qui si smarrisce la certezza di un’occupazione e persino la dignità che fino a

pochi anni fa garantiva anche una coscienza

di appartenenza sociale. Per De Masi le conseguenze sono evidenti: aumento della produttività e diminuzione

dell’occupazione, automazione dei processi produttivi, smaterializzazione

del lavoro, prevalenza del terziario, superamento del tempo libero rispetto al

tempo lavorativo, sottoccupazione (nonostante oggi i ragazzi in media abbiano

competenze e conoscenze più qualificate rispetto al passato), diminuzione delle

tutele sociali e disuguaglianza economica. Il

modo in cui lavoriamo rischia di regredire, con tanti saluti alla dignità e

alla libertà.

Uno dei modi per bloccare questa deriva consiste proprio nel ricreare una cultura del lavoro. Dove?

Nel pianeta dell’impresa come in quelli dei mestieri, delle professioni, della

formazione, della scuola e dell’università. E tale cultura si consolida facendo

incontrare e discutere questi mondi, per ricreare un sistema planetario

interconnesso. Per riuscirci, o tentare di farcela, bisogna creare le

condizioni e le occasioni in cui tutti i protagonisti possano dialogare e

capire le trasformazioni: non soltanto chi crea lavoro e chi lo svolge, ma

anche professori universitari, ricercatori, sindacalisti, intellettuali,

politici, giornalisti, amministratori locali, sociologi e filosofi, e perché no,

anche artisti e poeti. Un serie di competenze e pure di intuizioni possono così

divenire un capitale condiviso.

Oggi, dunque, il mondo del lavoro

può sembrare al bivio tra la catastrofe sociale e il rilancio in modo

innovativo e condiviso. Per rilanciarlo occorrono politiche di sviluppo, che spettano ai governi; ma serve anche la

volontà, da parte di tutti gli attori, di non lasciare carta bianca al “nulla

che avanza”, quello citato come splendida metafora nel romanzo La storia infinita, pubblicato nel 1979

da Michael Ende. “Perché Fantàsia

muore? Perché la gente ha smesso di sognare (…) così il nulla dilaga. Che

cos’è questo nulla? È il vuoto che ci circonda, è la disperazione che distrugge

il mondo”: sono le parole con cui Ende, in un celebre dialogo tra Gmork e

Atreju, critica ferocemente la società; quella in cui l’uomo non è più capace

di sognare, di tuffarsi, per l’appunto, nel mondo di Fantàsia, prodotto da

tutte le infinite possibilità a disposizione dell’immaginazione. Anche il mondo

del lavoro, pilastro un po’ incrinato del nostro modo di concepire la società e

la vita, merita di non essere inghiottito dalla superficialità e

dall’incompetenza.