Ogni fine d’anno è a suo modo un cambio di stagione.

La differenza sostanziale con le stagioni classiche è che non passiamo dal caldo al freddo o viceversa, a fine anno svuotiamo la memoria e lo facciamo con un’inerzia che imbarazza.

Bilance e memorie non sono il nostro forte perché li esercitiamo troppo poco o poco bene: abbiamo il vizio dello spaccare l’Italia in un cinquanta e cinquanta che non fa mai cento e solo per il gusto di pensarla diversamente da un altro. Mentre pensiamo di affondare l’altro, affondiamo il Paese.

Siamo diventati carenti di argomentazioni e di pensieri nostri, deleghiamo fuori di noi la fonte delle nostre conoscenze, in testa non maturiamo quasi più convinzioni figlie di un’idea prima ragionata e poi provata; se ci mettiamo a parlare di attualità con qualcuno, già alla seconda o terza frase cominciamo ad appoggiarci allo stereotipo o al luogo comune di turno, a buttarla sul ridere o sul lamento perché motivare una presa di posizione costa l’impegno di una lettura o di un tempo dedicato all’approfondimento. Non sia mai: meglio un like veloce dai social, meglio una lama d’odio sfoderata su un cellulare da dietro le quinte della vita dove nessuno ci vede per come siamo davvero. Come siamo davvero è il punto della questione.

L’Istat di fine anno ci restituisce puntuale la fotografia di alcuni nodi attraverso cui decifrare un’identità di Paese. Non stiamo affatto bene, soprattutto non ci stiamo curando e la cura funziona solo se la diagnosi è centrata. In Italia pochissimi si prendono la briga di fare diagnosi a voce alta con lucidità imparziale, realistica, neutrale, spassionata. A voce alta si grida e basta la banalità, non si conosce più né il fatto né il tatto, si sposa la tesi che ci pare somigli più delle altre al nostro lato A. Ci fanno credere di essere in prognosi riservata eppure la salute italiana non dovrebbe essere protetta ridicolmente dalla privacy.

“Nel 2017, sono il 41,0% le persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro per motivi non professionali: circa 23 milioni e mezzo”, dice l’Istat. “Dei 1.459 editori attivi, nello stesso anno quasi l’85% ha pubblicato non più di 50 titoli. Oltre la metà (54%) sono “piccoli” editori, con un massimo di 10 opere in un anno, e il 31% sono “medi” editori, con una produzione da 11 a 50″. È bene chiarire che la storia dei libri e di quanti ne leggiamo non è tanto per tirarsela da colti – e non sarebbe certo il caso dell’Italia, visti i dati – ma per capire le attitudini e i percorsi di sviluppo che si mettono in cantiere da qui alle due generazioni successive.

Interrogati dall’Istat sul perché gli italiani abbiano tassi di lettura tanto bassi, gli editori puntano il dito contro il basso livello culturale della popolazione (42,6% delle risposte) e contro la mancanza di efficaci politiche scolastiche di educazione alla lettura (38,4%): io mi chiedo invece se gli editori si rendano conto di quanto sia squalificante la fisionomia del panorama che ci offrono in un Paese in cui si pubblica ormai d’inerzia, dove i direttori editoriali delle massime case editrici sono molto spesso il peggior riciclo di figure commerciali messe al vertice per imporre solo logiche di cassa – quindi logiche di massa – e mai di valore per l’età bella adulta di un Paese.

E allora che senso ha fornire solo numeri e dati di lettura se non li si legge dentro il contesto reale?

La pressione irruente con cui, avidi e bulimici e senza masticare neanche un poco, ingoiamo tutta la società e tutte le informazioni vere o false ci ha fatti aumentare di peso ma ci ha malnutriti. Siamo diventati un inganno persino ai nostri occhi, ci crediamo informati e siamo solo illusi.

Le battaglie di democrazia dell’informazione proposte da Zuckerberg, dai suoi cugini social e da molti media a noi ben più vicini puzzano di bruciato per il semplice presupposto secondo cui veniamo inscatolati come sardine della stessa misura dentro una latta: per carità, la latta è confezionata bene, l’etichetta fatta con cura e i colori invitanti ma ci hanno messi lì dentro che respiravamo ancora e ci hanno forzato, disumani, la data di scadenza.

Riprendiamoci la nostra memoria per rifarci a mano un presente.

Di tutto ciò che leggiamo e ascoltiamo come notizia non ci viene quasi mai raccontato il finale o quantomeno il dopo. Il nostro cervello è in crisi, prestato a standardizzazione e disinteresse: certo non tutti sono fatti per evolvere ma l’appello è per chi ne ha le capacità e le butta in mare.

Per ogni evento di cui viene informato, il cervello crea automaticamente due tracce di cui una utile per il brevissimo termine e l’altra come forma di investimento sul futuro. La scienza continua a farci un esperimento dietro l’altro. I ricordi delle nostre esperienze personali sono gestiti da due distinte aree cerebrali: l’ippocampo, per la memoria a breve termine – quella, per intenderci, che ci serve a tenere a mente nome e cognome di qualcuno appena conosciuto fino a scriverli su un foglio – e la corteccia per i ricordi a lungo termine. La vecchia scuola scientifica la pensava così: le tracce di memoria si formavano nell’ippocampo e poi, da questo “magazzino” di prima durata, migravano nella corteccia per essere archiviate in modo stabile. Un gruppo di scienziati del Riken-MIT Center for Neural Circuit Genetics di Cambridge si è messo a manipolare alcuni ricordi paurosi nei topi, usando raggi luminosi. Hanno visto che il cervello dei topi aveva formato sin da subito, e in maniera simultanea, due tracce distinte della stessa piccola scarica elettrica subita: una nell’ippocampo e una nella corteccia prefrontale. Le tracce della corteccia, tuttavia, erano rimaste in silenzio per alcuni giorni diventando riattivabili solo “accendendo” i neuroni con la luce: i topi, di per sé, non li avrebbero mai rievocati quei ricordi. Nelle due settimane successive, i neuroni silenti del ricordo si erano consolidati nella corteccia fino a consentire ai topi di rievocare naturalmente il trauma, mentre quelli dell’ippocampo si erano silenziati per cedere la priorità alla traccia più sicura. Sul piano scientifico si sta quindi lavorando alla memoria per curare malattie come l’Alzheimer ma, su un piano ben più semplice del nostro quotidiano, questo spunto ci aiuta a capire che siamo materia in trasformazione se attivata coi giusti stimoli.

Stiamo usando da passivi gli strumenti tecnologici che potrebbero semplificarci il mondo, non stiamo sfruttando luce ma penombra.

Con la redazione di Senza Filtro abbiamo deciso di riattivare alcune piccole memorie di fatti italiani che nel 2018 hanno tenuto banco con clamore sul tavolo dei media per poi andare a sparire.

Come è andata a finire? Le risposte non sempre sono chiare e non mettono sempre il punto ma lo sforzo di capire andava fatto.

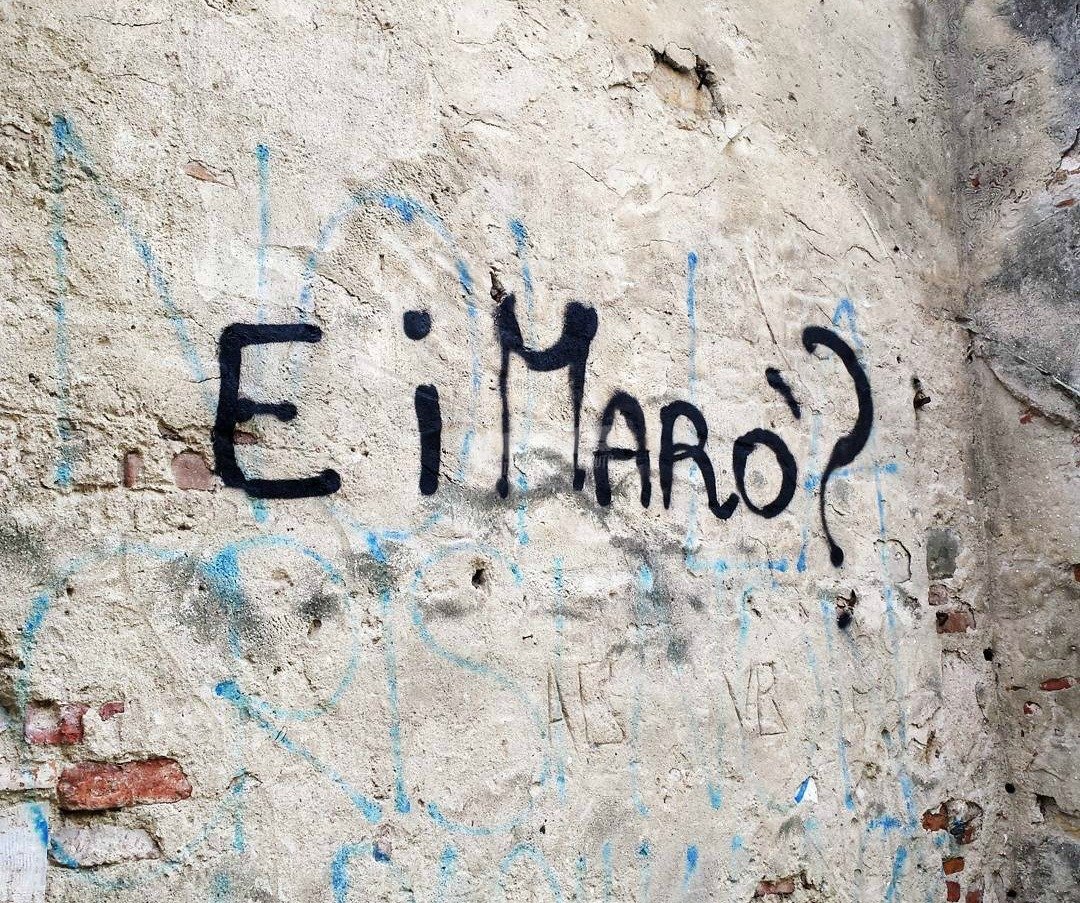

No, dei Marò non ci siamo occupati ma la frase è diventata un classico di questa italianità con cui si informa a chi grida più forte e con cui si gareggia a chi dimentica prima.