Nobìlita è il festival della cultura del lavoro e non “un altro festival sul lavoro”. L’importanza di raccontare una storia diversa e renderla divulgativa.

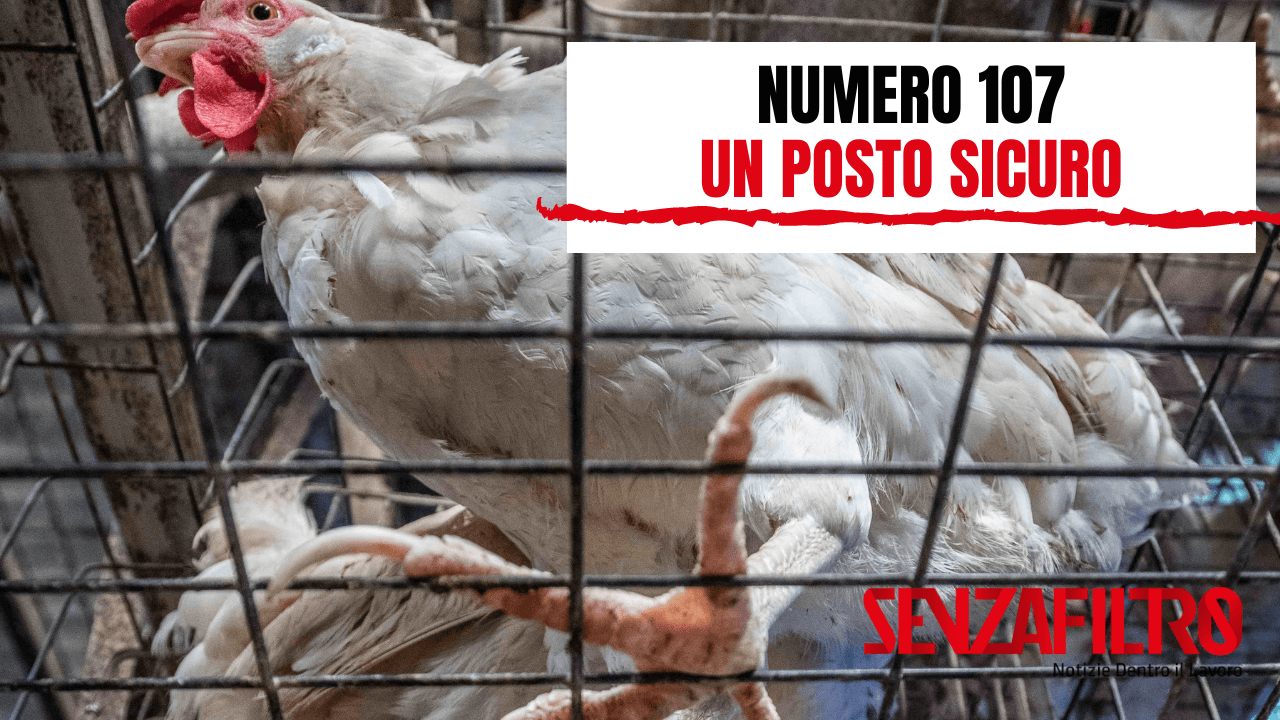

A forza di raccontarci in Italia che quello che serve è un posto sicuro – cioè un posto garantito, protetto, intoccabile, meglio se pubblico che lì davvero non ti viene a cercare nessuno per contestarti qualcosa – abbiamo perso dimestichezza col significato primario: “garantito contro eventuali pericoli“, rimarcano i dizionari. Lavorare al sicuro è un […]

A forza di raccontarci in Italia che quello che serve è un posto sicuro – cioè un posto garantito, protetto, intoccabile, meglio se pubblico che lì davvero non ti viene a cercare nessuno per contestarti qualcosa – abbiamo perso dimestichezza col significato primario: “garantito contro eventuali pericoli“, rimarcano i dizionari.

Lavorare al sicuro è un concetto che negli ultimi decenni abbiamo troppo spesso delegato fuori di noi: a un responsabile, all’imprenditore, a un dispositivo di protezione, a una sirena, ai protocolli, ai colleghi più in alto di noi nell’assurda gerarchia delle competenze anche quando si tratta di salvarci la pelle. Finché non ha fatto capolino anche in Italia una nuova cultura che oltre oceano chiamavano nudging per addolcire la pillola e per mettere l’accento sul fatto che non è la norma, non è l’imposizione, che fa aumentare la sicurezza. La gentilezza della spinta nel farci prendere decisioni non è mica arrivata col nudging, però: negli ultimi decenni eravamo già cresciuti con una strategica disposizione dei prodotti sugli scaffali dei supermercati o con una elencazione non casuale delle portate nei menù dei ristoranti fino alla richiesta posta sulla sinistra dello schermo bancomat se stampare o meno la ricevuta ben sapendo che il cittadino medio è destrimano.

A livello sociale si è visto che la sicurezza può essere accompagnata con la scaltrezza della semplicità, e funziona, e allora perché non farlo anche dentro le aziende e sui luoghi di lavoro in generale? Perché cambiare cultura ha un costo altissimo in termini personali e perché molte imprese, dimensione a prescindere, prediligono la messa in conto dei corsi di formazione di rito o addirittura l’infortunio o l’incidente piuttosto che la rimessa in discussione dei valori. Fa venire i brividi ma è meglio dirselo chiaro.

Nel mensile che state per leggere ci siamo dati una regola chiara: non usare mai l’espressione “morti bianche” perché, quando a Nobìlita 2021 è salito sul palco di Imola Bruno Giordano, insediatosi da poco a capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, e ha ribadito con forza che quelle morti di bianco non hanno proprio niente, tutti ci siamo alzati in piedi e lo abbiamo applaudito e ci siamo commossi. Ma mica penseremo che basti tirare giù qualche lacrima mentre stiamo comodamente seduti sulle sedie di un festival? Piuttosto è urgente riformulare i pensieri intorno a un concetto più contemporaneo di sicurezza, ed è ancora più urgente uscire dalla volgarità delle parole con cui il giornalismo e la politica mettono le mani sulle vite dei lavoratori.

C’è ancora troppa ipocrisia sul tema, ma buone azioni e sacri progetti sono già in mezzo al lavoro; che poi è la stessa ipocrisia con cui abbiamo partecipato quasi tutti alle simulazioni antincendio fatte in azienda, quando ci si ritrova riuniti nel piazzale, si firma la presenza, si aspetta il proprio turno per uscire e per rientrare, si ride e si prende quella mezz’ora come una mezz’ora di pausa rubata alla tabella di marcia dell’ufficio.

Ho in mente la faccia delle migliaia di hostess che da anni provano a spiegarci cosa fare in caso di emergenza in volo: vorrei vedere noi passeggeri coi loro occhi di certo nauseati dall’indifferenza che rimandiamo. Perché tanto non succede mica a noi, perché tanto le conosciamo le regole, perché tanto ti pare che l’impresa per cui lavoro non tiene alla mia sicurezza: nessuna di queste certezze, invece, ha un fondamento reale e nessuno dovrebbe mai sentirsi al sicuro dall’insicurezza.

Forse abbiamo visto troppi supereroi al cinema o nei fumetti e abbiamo finito per crederci.

Photo by Jo-Anne McArthur on Unsplash

Nobìlita è il festival della cultura del lavoro e non “un altro festival sul lavoro”. L’importanza di raccontare una storia diversa e renderla divulgativa.

Il presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Gabriele Buia: “Mercato drogato da nuove imprese edili senza dipendenti: vogliono sfruttare i bonus. Chiediamo attenzione immediata del Governo”.

Il nuovo non è sempre nuovo, in molti casi va solo più veloce. Più o meno tutti oscilliamo tra il bisogno di un cambiamento e il desiderio che avvenga in maniera rapida e indolore; succede perché conviviamo con una profonda contraddizione interiore: cerchiamo il massimo risultato al minor sforzo ma purtroppo abbiamo imparato a vivere […]