Cercasi project manager per stage in una giovane business start-up.

Soft skills richieste: flessibilità e problem-solving.

Applica subito con form sottostante e per entrare nel nostro team!

Quante volte vi siete imbattuti in annunci di questo tipo? Praticamente ogni giorno. Ammettetelo: anche voi vi siete chiesti almeno una volta perché le offerte di lavoro oggi siano così cospicuamente farcite di anglicismi. Ma soprattutto – al di là del grado di istruzione – è capitato a chiunque, prima o poi, di non riuscire a comprendere completamente quale fosse la figura richiesta o la mansione proposta.

L’anglicizzazione dell’italiano del lavoro può sembrare a primo impatto un mero vezzo stilistico. Un puro riflesso delle mode, nonché di una certa esterofilia imperante – cosa peraltro in parte anche vera. E potrebbe venirci voglia di combatterla con ogni mezzo a nostra disposizione. Attenzione, però, perché la nostra lingua è viva, e in quanto tale riflette l’evolversi della società. Per capire l’origine di questo fenomeno, e magari riuscire a gestirlo meglio, dobbiamo esserne consapevoli. D’altronde, si sa, l’arma migliore per sconfiggere un nemico è conoscerlo.

Ecco perché abbiamo deciso di riflettere sul percorso sociolinguistico che ci ha portati a questo punto – e sui suoi possibili sviluppi – assieme a Stefano Ondelli, professore di Linguistica Italiana alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste.

Ecco perché abbiamo deciso di riflettere sul percorso sociolinguistico che ci ha portati a questo punto – e sui suoi possibili sviluppi – assieme a Stefano Ondelli, professore di Linguistica Italiana alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste.

Il linguista Stefano Ondelli: «Gli anglicismi, questione di gergo. E di prestigio sociale»

Il primo aspetto fondamentale emerso dal nostro incontro è che «l’ingresso degli anglicismi nell’italiano del lavoro rientra in un fenomeno più generale» e, soprattutto, è il risultato di un’evoluzione avvenuta «su più piani» a partire dal Dopoguerra.

L’assetto geopolitico postbellico fu, infatti, una vera e propria molla per l’avanzare dell’inglese come lingua di prestigio. «Lo status di lingua franca di cui è stato insignito l’inglese è però diverso da quello di cui godeva in precedenza il francese». E ciò è direttamente collegato con il secondo tassello di questa evoluzione: il costante contatto con il resto del mondo in cui noi tutti oggi siamo immersi. «Una volta l’accesso al francese era prerogativa di una fetta ridotta della popolazione. Chi sapeva leggere e scrivere, chi viaggiava, chi studiava». In breve, il francese era la lingua franca dell’élite. «Inoltre c’era un problema di diffusione: Internet non esisteva, la televisione nemmeno. Oggi, invece, le persone possono disporre immediatamente di documenti da ogni angolo del mondo attraverso svariati canali: i media, i libri, le riviste, e il tutto anche più economicamente che in passato». Un insieme di fattori, questo, che ha creato un terreno fertile per il fiorire di nuovi anglicismi in tutti i settori dell’italiano. Anche nella lingua del lavoro, dove però la compenetrazione è avvenuta «a più livelli».

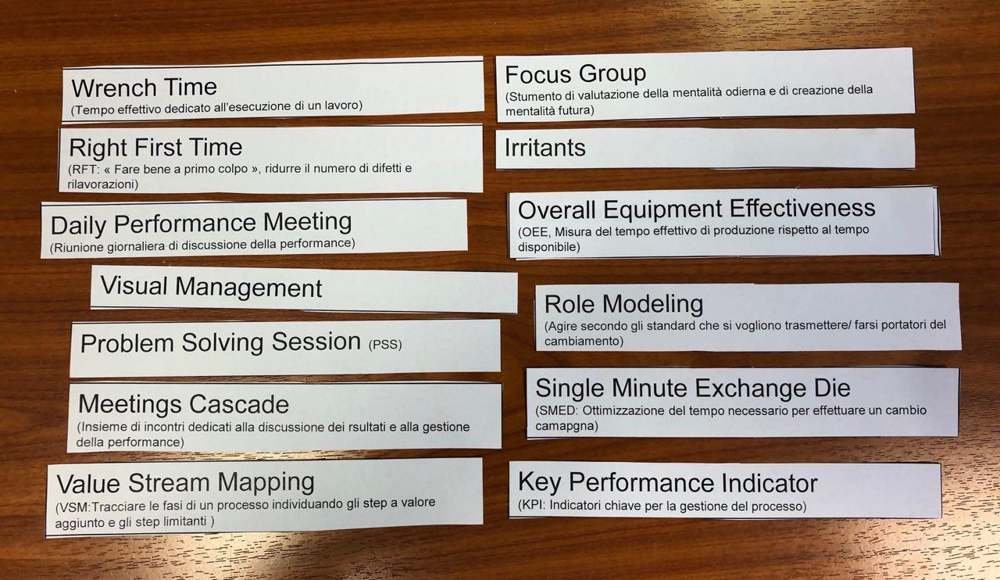

I primi a essere stati “intaccati” dagli anglicismi sono stati infatti i linguaggi lavorativi settoriali, che oggi oramai si esprimono quasi esclusivamente in inglese. Prendiamo ad esempio la lingua dei medici o degli economisti: sono costellate da un susseguirsi di parole inglesi. «Molte», spiega Ondelli, «sarebbero, in realtà, facilmente traducibili. Ma, dal momento che tutte le pubblicazioni e i convegni sono in inglese, viene spontaneo mantenerle tali anche quando si parla in italiano, soprattutto se indicano concetti specifici. Tuttavia, oltre alla necessità di essere precisi e alla comodità di usare parole che nascono e sono usate in inglese di default nella comunicazione internazionale, si aggiunge anche la questione del prestigio sociale. Banalmente, se io dico shop assistant è più bello che dire “commesso”».

Parlare di riders per rendere cool il cottimo

Insomma, l’inglese è sì più comodo, ma fa anche più figo. Ed è anche per questo che oggi ha superato i confini dei gerghi settoriali degli addetti ai lavori per invadere il campo dell’utente comune, che si trova a dribblare tra un anglicismo e l’altro persino quando cerca un lavoro. Di fatto, però, molte delle figure descritte con nomi nuovi di zecca, non sono poi così diverse da quelle che conoscevamo in passato. Cos’ha, ad esempio, di così speciale uno shop assistant rispetto al caro vecchio commesso? Dal punto di vista fattuale, sembra che – soprattutto per le professioni “tradizionali” – si stia in pratica mutando il contenente, ma non il contenuto. Certo, è anche vero, però, che il cambiamento del mercato del lavoro va al di là delle singole mansioni svolte dal lavoratore.

Ecco perché Ondelli ci fa notare come «l’uso dell’inglese possa rafforzare l’idea di cambiamento del lavoro nel suo complesso. Prendiamo l’esempio emblematico dei riders. È chiaro che usando questo titolo è come se gli dicessimo: non sei più un semplice “portapizze” come una volta. Ora sei indipendente, hai la tua app sul cellulare, decidi tu quanto e per chi lavorare e con quale intensità e guadagni in base a quanto lavoro svolgi (cosa che una volta si chiamava “cottimo”). Insomma, basta un nuovo termine – magari in inglese così suona più cool – per darti questa impressione di indipendenza, professionalità, dinamismo e modernità, pur facendoti fare un lavoro che, in fin dei conti, non solo è quello di una volta, ma offre anche meno garanzie».

Lo sconfinamento dell’inglese? Forse è una questione economica

L’evoluzione del mercato del lavoro sta caratterizzando le dinamiche e i rapporti lavorativi anche al di fuori dell’Italia. Inoltre, stiamo assistendo a un inarrestabile processo di internazionalizzazione del mercato del lavoro – possibile soprattutto grazie alla libera circolazione introdotta dall’Unione Europea – che influirebbe, secondo Ondelli, sull’uso dell’inglese da parte delle «grandi organizzazioni di “cacciatori di teste” per raggiungere una platea più grande e multilingue».

Nonostante ciò, navigando tra le offerte di Paesi con un mercato indubbiamente più florido del nostro, quali la Germania e i Paesi Bassi, la frequenza degli anglicismi sembra vistosamente più bassa. Ripensando al fattore prestigio verrebbe perciò da dire che le sane e robuste economie nordiche non abbiano bisogno di ricorrere ad alcun escamotage linguistico per rendere appetibili le posizioni offerte.

Dal punto di vista accademico, Ondelli ci fa notare però che «non è stata fatta alcuna ricerca di tipo quantitativo che paragoni offerte parallele in Italia, Germania e Olanda» e ipotizza piuttosto che il differente grado di penetrazione degli anglicismi possa essere invece collegato con «la diversa gestione dell’incontro tra domanda e offerta del lavoro. Tradizionalmente in Italia abbiamo sempre avuto difficoltà con, ad esempio, i centri di collocamento. C’è sempre stata una certa insoddisfazione nei confronti della loro gestione – fino alla creazione del famoso navigator (guarda a caso in inglese) – e non è da escludere che enti meglio strutturati dei nostri abbiano a disposizione delle linee guida generali, compresi dei glossari per muoversi allo stesso modo e in maniera più controllata nell’ambito della terminologia». O che comunque non sentano la necessità di aggrapparsi all’ancora di salvataggio dell’inglese per colmare dei sensi di inferiorità di partenza.

Che lingue quali il tedesco o l’olandese si reggano su basi più solide delle nostre in conseguenza alla maggiore sicurezza socioeconomica è un’ipotesi su cui riflettere. Ciò che è certo, invece, è che non hanno dovuto affrontare una “questione linguistica” così complessa come quella che ha caratterizzato l’italiano. La nostra lingua è nata e si è sviluppata per secoli come lingua scritta, che dal momento dell’unità nazionale si è cercato di imporre – con non poca fatica – un popolo di dialettofoni, i quali di fatto hanno appreso la lingua nazionale anche guardando la TV. È chiaro che, in un contesto di questo tipo, la lingua della burocrazia e soprattutto della politica si sono inevitabilmente elevate talmente tanto rispetto a quelle del cittadino medio da diventare non solo categorie a sé stanti, ma anche, talvolta, impenetrabili. O perlomeno non immediatamente comprensibili.

Se la politica italiana parla in inglese, è sempre per non farsi capire

Questo distacco tra la lingua comune e quella dei politici oggi tuttavia non appare più così evidente. Se ascoltiamo un comizio, leggiamo un post o commentiamo un tweet di un politico, ci sembra quasi di parlare con il nostro vicino di casa. Ma in realtà non è così. La lingua della politica è stata rimodulata verso il basso per farci sentire più vicini ai suoi rappresentanti, che però usano ancora determinati filtri, solamente più nascosti. Un po’ come fanno gli influencer con le loro foto, anche i politici camuffano i lori discorsi con degli stratagemmi – tra i quali, anche in questo caso, gli anglicismi.

Si tratta di una scelta non casuale, questa, che anzi Ondelli spiega con una duplice funzione. «In questi anni c’è stata una generale tendenza all’informalizzazione, che – accompagnata da strategie di comunicazione innovative – spinge i politici a usare sempre più parole inglesi. D’altro canto, tutto ciò si è dimostrato essere nient’altro che un nuovo metodo per non fare capire all’utente le proprie intenzioni, pur sembrando più moderni, più smart. Se io chiamo, ad esempio, una riforma del mercato del lavoro Jobs Act anziché “Legge per la flessibilizzazione del mercato del lavoro”, è chiaro che fa un altro effetto». L’uso degli anglicismi è dunque per Ondelli «una delle poche cose che sono rimaste oggi del vecchio politichese», perché «pur dando un tocco di modernità al discorso, l’inglese può benissimo rientrare tra le strategie per farsi capire meno, oltre a quelle per darsi un certo tono».

Un modo per comunicare il lavoro che non si basi sugli anglicismi

Ma se i termini inglesi servono a rendere la lingua dei politici (anche) meno trasparente, non rischiano di sortire lo stesso effetto per quella del mercato del lavoro? Sicuramente per Ondelli «se una popolazione come la nostra – che secondo i dati dei vari studi PISA, OCSE e Invalsi ha grosse difficoltà a capire testi persino in italiano e di certo non spicca per le elevate competenze nelle lingue straniere – deve affrontare un testo infarcito di neologismi, per di più in inglese, non avrà un compito semplice». Il che potrebbe sembrare una tecnica di prima scrematura, ma può invece risultare in una lama a doppio taglio perché «svolgere la funzione di contatto tra lavoratori e datori di lavoro in maniera più efficiente comporta anche la necessità di farsi capire». Anzi, chi ci dice che non rischiamo di farci sfuggire i candidati ideali proprio perché non riusciamo a comunicare con loro?

Alla luce della crisi del mercato del lavoro – in cui non solo i potenziali lavoratori faticano a trovare un impiego, ma gli stessi recruiter lamentano difficoltà nel reperire personale idoneo – potrebbe essere utile iniziare a riflettere maggiormente sul nostro modo di comunicare il lavoro. Ma come? Contrastare l’uso degli anglicismi – come auspicato, ad esempio, dalla campagna “Dillo in italiano” lanciata da Annamaria Testa nel 2015 – non significherebbe lottare contro i mulini a vento? Non sarebbe meglio rendere gli utenti in grado di approcciarsi a questi nuovi testi? In un mondo migliore, sì. «Ma dal punto di vista economico», si chiede Ondelli – e da quello della velocità dell’azione, aggiungiamo noi – «non è forse più semplice poter intervenire sulle modalità comunicative di una determinata categoria piuttosto che portare l’intera popolazione al livello di competenza linguistica tale da poter capire quei testi?». Questo sarebbe fattibile in primo luogo tramite apposite linee guida. Anche se, conclude Ondelli, per ottenere un effetto veramente utile e sostenibile, bisognerebbe insegnare «sin dalla scuola a preoccuparci più dell’efficacia di un testo, anziché della sua forma».

Insomma: meno apparenza e più sostanza.

Foto di copertina: andreagiudice.eu