Quando la scuola diventa parte della società. Il direttore del Centro Elis: “Entriamo nelle case, da noi si iscrivono le famiglie intere”.

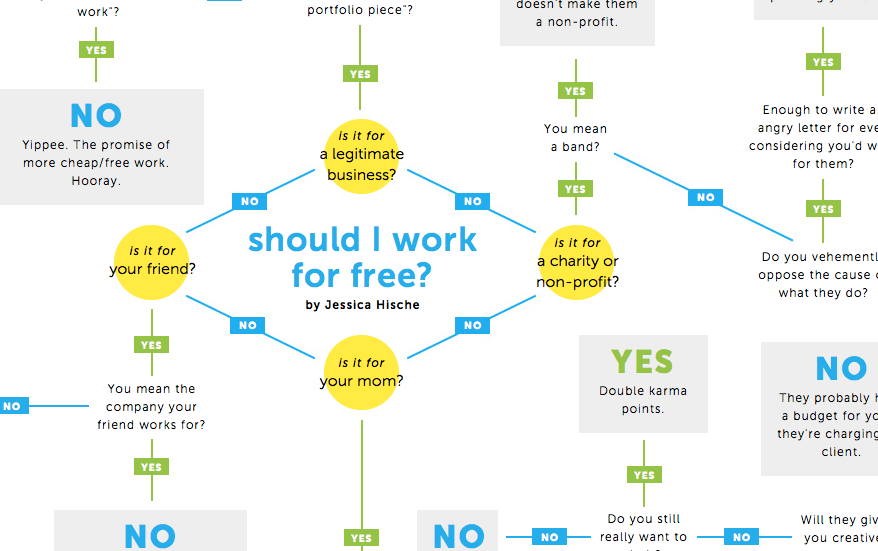

La domanda è tanto folle quanto profonda: è giusto lavorare gratis? Senza cioè ricevere – non solo un adeguato compenso – ma proprio nessun compenso? Escludendo il volontariato classico (che è tutt’altra faccenda) su questo tema da noi il dibattito è esploso nelle scorse settimane con la possibilità per migliaia di giovani di essere impiegati […]

La domanda è tanto folle quanto profonda: è giusto lavorare gratis? Senza cioè ricevere – non solo un adeguato compenso – ma proprio nessun compenso?

Escludendo il volontariato classico (che è tutt’altra faccenda) su questo tema da noi il dibattito è esploso nelle scorse settimane con la possibilità per migliaia di giovani di essere impiegati nei sei mesi dell’Expo senza salario, solo con assicurazione e buoni pasto. Grande opportunità per fare un’esperienza unica o subdolo sfruttamento in un evento dove i soldi comunque zampillano? Il 30 aprile il Manifesto uscirà in edicola con allegato un piccolo libro di scritti contro il lavoro gratis. Vale la pena notare che da noi di fatto è solo il quotidiano comunista ad analizzare seriamente la questione (qua ci sarebbe da farsi delle domande sui contraccolpi della pubblicità dell’Expo nei giornali italiani, ma non è questo il luogo) mentre nel mondo anglosassone New York Times e Financial Times in passato si sono spesso interrogati se sia etico ma soprattutto opportuno offrire gratis il proprio lavoro (attenzione alla sottigliezza: nel Capitalismo ad offrire lavoro non è il “padrone” ma il lavoratore…).

La questione è troppo complessa per essere dibattuta qui ed ora in un singolo articolo: ciascuno su questo argomento si farà la sua idea. Vorrei però tentare una provocazione: essere pagati con due anni di ritardo oppure lavorare e dopo un anno sentirsi dire che se si vuole esser pagati o continuare la collaborazione bisogna accettare il 30% meno di quanto era stato pattuito non si avvicina molto, forse troppo al concetto di lavorare gratis?

Molti italiani over 70, di quelli che possono raccontare come girava il fumo nell’economia nel secondo dopoguerra, insinuano che l’abitudine di pagare con tempi scandalosi da noi è diventata prassi grazie ad una storica azienda del Nord che era solita saldare i suoi fornitori solo dopo aver incassato prima i proventi della vendita dei suoi prodotti. Il che ovviamente creava un circolo vizioso tra grande impresa, fornitore, sub fornitore, collaboratori. Pagare a 180 giorni – 90 quando va bene – è del resto una pratica tutta italiana: nei paesi anglosassoni e mitteleuropei il collaboratore, il freelancer, viene pagato a 30 giorni e se ciò non accade scattano gli interessi o ci si può rivolgere alla giustizia ma soprattutto la pressione sociale fa sì che si sparga la voce e ne vada della reputazione del committente con relativo biasimo. Non facciamoci però troppe illusioni: altri Paesi, altri costumi, altra mentalità, soprattutto altri sistemi giuridici. In Italia – lo sappiamo – una grande responsabilità ce l’ha infatti la giustizia civile ma soprattutto il fatto che il peggiore pagatore è lo Stato stesso come insegna la vicenda dei debiti arretrati della pubblica amministrazione e come certificano autorevoli studi paneuropei. Se è lo Stato il primo a non pagare s’innesca l’effetto domino dal vertice sino all’ultima pedina, ossia il collaboratore non tutelato da un contratto. Da anni poi ci sentiamo ripetere che per risparmiare bisogna implementare i costi standard poiché – ormai lo sanno anche i sassi – la famosa siringa al Nord viene pagata meno che al Sud. Andate però a vedere quando le ASL saldano e capirete da cosa dipende la variazione di prezzo.

Ora, sui pagamenti bisogna considerare un altro comportamento molto italico degli imprenditori (piccoli, ma non solo). Ha vecchie radici ma si è stratificato, indurito come il calcare in questi ultimi anni di crisi economica e spesso è invocato più come scusa che per reale necessità: io ti faccio lavorare e di default non ti pago. Tu fammi causa (non ti conviene se la cifra è piccola) se poi mi porti in tribunale devi anche anticipare i soldi dell’avvocato: se ti va bene sarai rimborsato a sentenza favorevole definitiva, ossia cinque o sei anni (che è la media della giustizia italiana) e magari quando sarai fallito. Se lavori a certe latitudini della penisola – inutile nasconderlo – non ti azzardi neppure a mettere in campo un legale sennò finisce male. Di solito l’odore inconfondibile del compenso sfumato si inizia ad annusare quando il committente non si fa trovare. A volte poi si sconfina nel kafkiano. Anni fa conobbi a Milano due tecnici, marito e moglie, che lavoravano full time a partita IVA per la medesima società di produzione televisiva: con rassegnazione mi raccontavano che venivano pagati alternativamente, un mese uno e il mese dopo l’altra. Il patron – al quale per inciso gli affari andavano bene – con una certa insofferenza sosteneva che mica era responsabile del mantenimento dell’intera famiglia e comunque i due avrebbero dovuto ringraziarlo perché – lui – ogni mese almeno uno dei due lo pagava.

Insomma, giusto interrogarsi se sia corretto e opportuno lavorare gratis (per l’Expo) senza però dimenticare l’esercito di collaboratori e di freelancer italiani che da anni più o meno già lo fanno. Per loro di libri in edicola non ce ne sono mai stati e il dibattito su chi li tutela non si è mai aperto. A quel punto, se lo sai sin dall’inizio che lavorerai senza compenso, ti metti il cuore in pace. Di sicuro ti stressi meno e magari, nel caso dell’Expo, per sei mesi riesci anche ad incontrare gente interessante.

Quando la scuola diventa parte della società. Il direttore del Centro Elis: “Entriamo nelle case, da noi si iscrivono le famiglie intere”.

Buoni Pasti è la rubrica aperta a coloro che vogliano segnalare in tutta Italia ristoranti, enoteche e locali particolarmente indicati per pause pranzo o cene di lavoro, con un occhio attento non soltanto al menù ma anche al contesto e ai servizi offerti. Gli articoli sono coordinati e curati da Elena Farinelli ma Senza Filtro […]

Un tuffo al cuore continuo, tre spazi fisici (un magazzino pieno di pacchi, un furgone pieno di speranze, una casa piena di affetti) dove viene raccontato il dramma dello sfruttamento, del precariato, dell’emarginazione sociale, della “nuova povertà” e del “nuovo schiavismo”. La musica, assente, entra in scena solo quando si fa spazio la vita. Il […]