Titoli di Stato per contrastare la crisi: che cosa hanno da dirci le brutte esperienze del passato sugli investimenti nei BTP Futura?

Status che scorrono sempre più veloci nella timeline, notizie la cui freschezza sfiorisce nel giro di un paio d’ore, contratti risolti nel giro di una settimana, cellulari e tablet che invecchiano sempre più rapidamente: quella di un futuro sostenibile, anche a livello individuale, è una sfida che, per essere vinta, sembra richiedere una folle corsa. […]

Status che scorrono sempre più veloci nella timeline, notizie la cui freschezza sfiorisce nel giro di un paio d’ore, contratti risolti nel giro di una settimana, cellulari e tablet che invecchiano sempre più rapidamente: quella di un futuro sostenibile, anche a livello individuale, è una sfida che, per essere vinta, sembra richiedere una folle corsa. In realtà, a ben vedere, piuttosto che di futuro, sostenibile o no che sia, sembra più appropriata la definizione di Douglas Rushkoff che ha parlato di “present shock”: un mondo così veloce da far sì che tutto avvenga nello stesso momento, privandoci di qualsiasi controllo del futuro.

Eppure quella di un futuro sostenibile è una questione tutt’altro che nuova, una domanda che già il Club di Roma si pose nel 1972, producendo quel Rapporto sui limiti dello sviluppo che gettò, come molti decenni d’anticipo, forti dubbi sull’equazione tra crescita e sviluppo. In realtà, spiega Roberto Paura, presidente dell’Italian Institut for the Future:

“La nostra è una civiltà dotata della capacità di anticipare e programmare per il futuro, ma che deve combattere quotidianamente, anche a livello individuale, con la naturale tendenza a cercare una ricompensa immediata, a guardare ai risultati di breve periodo”.

Sono innumerevoli gli esempi che si potrebbero portare a sostegno di questa affermazione, dalla politica nostrana, dove le scadenze elettorali hanno un peso specifico maggiore rispetto a questioni di lungo periodo, come la politica industriale o la riforma dei sistemi pensionistici, fino allo scenario internazionale dove, nonostante gli avvertimenti di molti economisti e politologi circa l’insostenibilità del modello economico neoliberista, l’UE rimane aggrappata a una visione miope, fondata sull’idea di crescita costante che era alla base dei parametri di Maastricht.

Se guardiamo a un contesto di scala più ridotta come quello aziendale, cosa si può fare per immaginare e, soprattutto, per costruire un futuro sostenibile? Un buon punto di partenza per capire dove stiamo andando è The Future of the Jobs, il documento rilasciato lo scorso gennaio dal World Economic Forum di Davos, dedicato a occupazione, skills e strategie occupazionali necessarie per affrontare la cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Ci accorgiamo che sono molte le sfide su cui occorre agire in fretta, perché, nonostante l’illusione di un eterno presente, il cambiamento è già in atto.

Il rapporto del WEF analizza i cambiamenti in atto nel quinquennio 2015-2020 e interessa un vasto numero di Paesi (India, Cina, Brasile, Australia, Stati Uniti, Giappone, Messico, Sud Africa, Turchia, i Paesi appartenenti all’ASEAN e quelli del Concilio di Cooperazione del Golfo, Francia, Germania, Regno Unito e Italia) che, in termini di forza lavoro, rappresentano il 65% del totale.

Una delle prime questioni affrontate è la variazione dei livelli di occupazione e della perdita dei posti di lavoro, prodotta dall’innovazione tecnologica (e da molti altri driver del cambiamento). Un problema finora sottovalutato, tacciando di neo-luddismo chi lo sollevava e replicando che i posti di lavoro creati dalla new-economy erano maggiori di quelli persi.

Se si guarda al grafico sopra, tratto dall’ultimo rapporto WEF, si nota che la situazione è differente. Nel quinquennio (2015-2020) appena iniziato, le perdite di posti di lavoro dovute all’avvento del digitale e della robotica saranno massicce: 4.750.000 nel settore amministrativo e impiegatizio; 1.609.000 nel manifatturiero; 497.000 nel settore edilizio, solo per limitarci ai casi più eclatanti.

Si tratta di perdite che solo in parte saranno compensate: anche se si prevede una crescita degli addetti nella finanza (+492.000), nel management (+416.000) e nell’informatica (+405.000), il bilancio complessivo segna una perdita complessiva di 7.100.000 milioni di occupati, due terzi dei quali tra i colletti bianchi. Se è vero che

“il digitale si fonda sul principio di fare di più con meno: è ingenuo pensare – nota Roberto Paura – che, a fronte dei posti persi, per esempio, in banca con la progressiva scomparsa dei cassieri, se ne creino molti di più per lo sviluppo di software di home banking e customer care, che una volta sviluppati – da un piccolo team di professionisti – riescono a soddisfare le esigenze di milioni di clienti”.

Non solo, le aziende dovrebbero considerare da subito che

“ciò dipende dal fatto che non si è investito a sufficienza nel life-long learning, necessario per aggiornare i lavoratori ai continui e radicali cambiamenti del mercato del lavoro, mentre anche lo stesso sistema scolastico e universitario per molti versi resta ancora indietro rispetto a questi cambiamenti, rivelandosi incapace di formare una classe lavoratrice moderna che possa occupare quei posti di lavoro che oggi sono più richiesti”.

Dato per assodato che numerose occupazioni svolte oggi da esseri umani in futuro potranno essere devolute a software, robot e algoritmi, manager e amministratori dovranno comprendere quali sono queste mansioni ed essere consapevoli che il denaro, risparmiato in tal modo

“a sua volta va investito nella formazione dei dipendenti, affinché possano essere riqualificati e destinati a mansioni di maggiore competenza e professionalità”

Al di là di una formazione permanente e più approfondita nel digitale, l’attenzione va comunque mantenuta alta anche sullo scenario macroeconomico: con la crescente sostituzione del lavoro umano con l’automazione (i robot e soprattutto gli algoritmi) si concretizza uno scenario già prefigurato da Keynes negli anni Trenta del secolo scorso, per questo “occorrerà un completo ripensamento del welfare per realizzare una società del benessere non più “fondata sul lavoro”, come sostenevano le ideologie del XX secolo, ancora oggi alla base dei nostri sistemi socio-politici”.

Per comprendere come è possibile configurare un futuro sostenibile bisogna gettare uno sguardo anche sugli altri driver del cambiamento: il rapporto emanato dal WEF sui future jobs distingue tra fattori socio-economici e fattori tecnologici, stilando una classifica di quelli che, nei prossimi anni, saranno più incisivi e mostrando quanto questi fattori siano già in atto.

Dal grafico sopra, è possibile notare che sta cambiando la natura del lavoro: si sta già assistendo, infatti, a una transizione verso il lavoro flessibile, un modello organizzativo che costituisce una delle esigenze maggiori delle nuove generazioni entrate nel mondo del lavoro. Sono però i cambiamenti tecnologici quelli più difficili da affrontare, almeno nel caso italiano:

“In Italia il tessuto imprenditoriale è pericolosamente arretrato rispetto ai cambiamenti in corso, e lo dimostra semplicemente il fatto che il nostro paese è tra quelli che più stenta a riprendersi dalla grande recessione. Cose che altrove sono date praticamente per scontate, come la digitalizzazione e l’internazionalizzazione, da noi sono ancora concetti di frontiera. Oggi le aziende devono iniziare a investire seriamente nell’analisi dei big data: tutto avviene su Internet e lo studio dei comportamenti degli utenti può permettere di ristrutturare i propri sistemi produttivi personalizzandoli a seconda dell’utenza. Servizi, attività commerciali e produttive personalizzate a seconda del cliente sono il futuro”.

Per aggiornare i modelli organizzativi dovrebbe essere considerata anche la realtà dei makers, in costante crescita negli ultimi anni. Alla base del loro successo c’è il modello modello DIY (do it yourself) affermatosi grazie alla tecnologia: non solo i costi bassi e accessibili dai più, per lo sviluppo della stampa 3D, ma anche la diffusione di una mentalità open che consiste nel mettere a disposizione di tutti i progetti necessari alla produzione 3D di oggetti.

Questo caso di successo può essere considerato come uno dei primi esempi concreti di quelle soluzioni maggiormente inclusive e partecipative che Jeremy Rifkin ha indicato come uno degli ingredienti principali per l’emersione di nuove strutture produttive e organizzative.

“Il modello DIY può certamente contribuire a scardinare il vecchio modello industriale ma è ancora presto per dirlo – rileva Roberto Paura. Il successo di questo fenomeno è però sintomatico di una disaffezione, da parte delle nuove generazioni, verso i vecchi sistemi produttivi e organizzativi. In una società occidentale dove la disoccupazione è in aumento, cresce esponenzialmente la propensione all’autoimprenditorialità; anche quando il giovane startupper abbandona il suo progetto ed entra in un’azienda strutturata, mantiene quella mentalità indipendente e dinamica che invece le precedenti generazioni non possedevano”

È proprio questo cambio di mentalità uno dei fattori di cambiamento da tenere in maggiore considerazione nei prossimi anni: tanto le PMI che le grandi imprese dovranno ripensare le loro strutture organizzative e per far questo, secondo Paura, dovrebbero auspicabilmente guardare ai modelli organizzativi di grandi compagnie come Google o Apple che, in tal senso, sono all’avanguardia:

“anche quando si producono cose molto più banali e meno avveniristiche, questa può rivelarsi una buona ricetta, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento del management nei confronti dei dipendenti. Guardiamo infine al successo straordinario di due imprese radicalmente innovative come SpaceX e Tesla Motors dell’imprenditore Elon Musk: modelli produttivi del tutto nuovi, pensati per fare tutto in house grazie alla tecnologia e alla conseguente riduzione dei costi, e abbandonando quindi la vecchia logica dell’outsourcing, si integrano con sistemi organizzativi dove i dipendenti sentono di essere parte di un grande progetto. È importante diffondere anche in Italia la logica dell’imprenditoria sociale”.

In un’ottica di formazione permanente, dopo il reskilling, l’applicazione di modelli inclusivi e collaborativi, anche secondo l’ultimo rapporto del WEF, sembra essere l’altra strategia di fondo che le aziende devono mettere in atto per uscire vincenti dalla sfida intavolata dal cambiamento. Esempi concreti in tal senso sono l’utilizzo della job rotation, le partnership con istituzioni formative ed educative, una nuova cultura della sicurezza sul lavoro, lo sviluppo dell’attrattività per talenti stranieri, l’inclusione di teste pensanti di genere femminile o di minoranze etniche e sociali e la collaborazione, non solo con altre industrie, ma anche con aziende di settori differenti che gravitano intorno al mondo delle imprese.

Il cambiamento è già in atto, scorre rapido; l’attivazione dei processi descritti sopra non può essere rimandata ancora, se le imprese vogliono cavalcare un futuro sostenibile.

[Credit Photo: Valerio Pompilio, www.juzaphoto.com]

Titoli di Stato per contrastare la crisi: che cosa hanno da dirci le brutte esperienze del passato sugli investimenti nei BTP Futura?

Competitività e conflittualità tra donne. Competitività tra uomini e donne. Il tema è delicato, soprattutto se trattato da un uomo. È un tema infarcito di storia millenaria e stracolmo di tradizione, trasgressione, emancipazione, liberazione, restaurazione. E, appunto, di conflitti. Anche se circoscritto al mondo del lavoro, resta un argomento assai complesso. In questo breve spazio […]

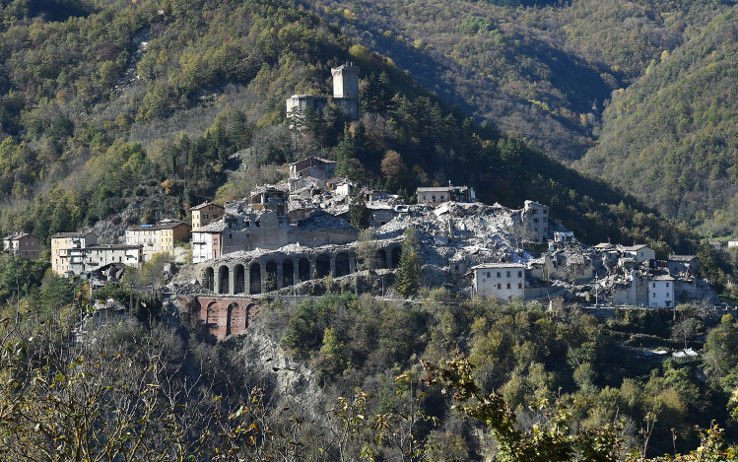

Le scosse del 24 agosto e del 30 ottobre 2016 hanno polverizzato quasi interamente il territorio di Arquata del Tronto. Dopo un lungo periodo trascorso nelle strutture ricettive della costa, sono iniziati da giugno 2017 progressivamente i primi rientri nelle SAE, Soluzioni Abitative d’Emergenza. Quello che sembrava dovesse rappresentare una partenza, dopo la distruzione, si […]