È brutto scriverlo ma è inutile girarci intorno: la scomparsa di Sergio Marchionne in Italia non ha lasciato alcun vuoto. Sono passati pochissimi mesi dalla morte di un personaggio che per 14 anni ha guidato la più grande impresa industriale del Paese e che, caso unico, quando è uscito di scena è stato celebrato dai giornali di tutto il mondo, tanto che per il 2018 Sergio Marchionne è al secondo posto tra le parole cercate su Google. Ma oggi Marchionne sembra essere finito in soffitta, tra i “nostri” cimeli già impolverati.

La repentina rimozione di Sergio Marchionne è solo l’ultimo episodio del tormentato rapporto fra il manager italo-canadese e l’Italia. Non poteva andare diversamente. Da una parte lui era figlio di un maresciallo dei carabinieri e di una profuga istriana, emigrato a 14 anni con la famiglia in Canada, e dunque profondamente italiano come solo chi viene strappato dalla sua terra sa esserlo. Dall’altro era stato allevato nelle università anglosassoni, con un percorso di formazione irregolare scandito da due lauree, in filosofia e legge, prima del master in economia. Un miscuglio culturale che teneva assieme una fede totale nel mercato, ma anche una critica severissima al capitalismo finanziario.

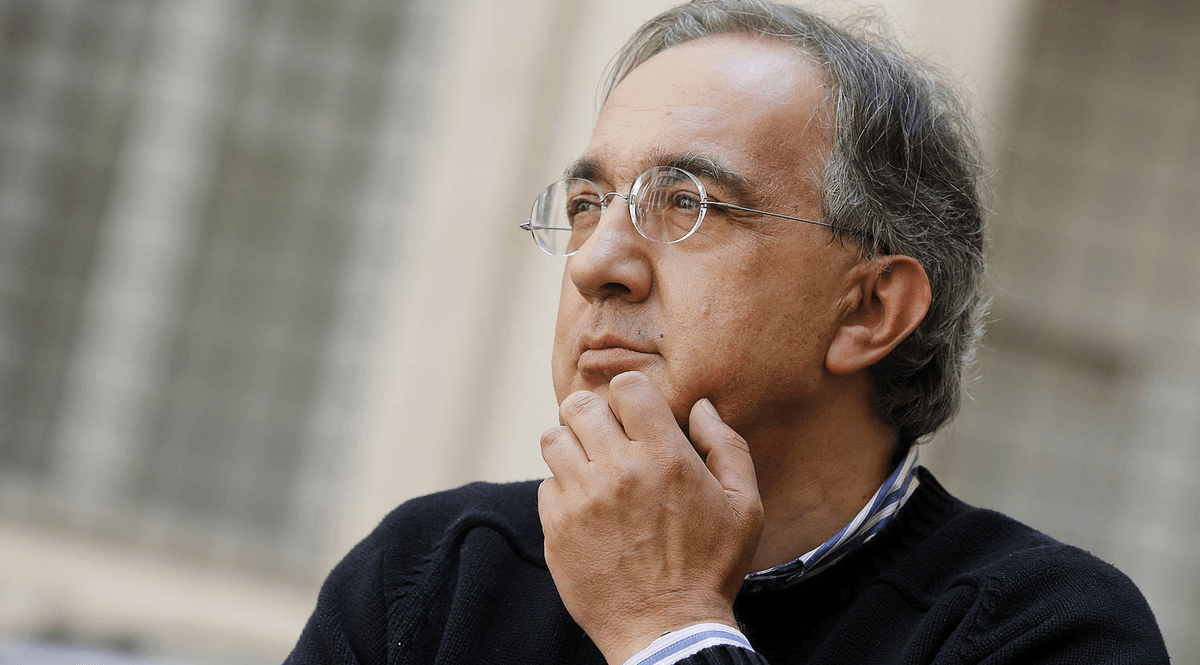

Sergio Marchionne, un elogio della complessità

Troppo complesso, Marchionne, per noi italiani. E troppo piccola l’Italia per una personalità di tal fatta. Di qui un rapporto sempre estremo fra il manager, l’uomo e il Paese: passione e disprezzo, ammirazione e diffidenza, lampi di fiducia accompagnati da uno scoramento profondo. Italiano e al tempo stesso anti-italiano, questo “strano” Marchionne, il cui barometro oscillava secondo quei canoni hegeliani sull’“intima contraddizione delle cose” che gli piacevano tanto, e che sono stati il faro di una vita complessa.

Ecco che spunta per la seconda volta la parola chiave della rimozione di Sergio Marchionne: complesso. In un’Italia che rifiuta la complessità è proprio difficile che possa albergare l’eredità culturale del Marchionne-pensiero.

Il recentissimo rapporto del Censis parla chiaro: il corpaccione della società italiana è passato da una indolenza di fondo a un “sovranismo psichico”, ovvero a forme di cattiveria spicciole, non ragionate e digerite politicamente. In sintesi, come suggeriscono le analisi demoscopiche della SWG, gli italiani, dopo le sofferenze di una lunghissima crisi economica, ora anelano a un periodo di tregua. Se potessimo fermeremmo il mondo per uscire dalla globalizzazione, prendendoci una lunga vacanza durante la quale non pensare.

L’esatto opposto di quello che la figura di Marchionne ha rappresentato e rappresenta. In fondo quest’uomo è sbarcato in Italia nel giugno del 2004 per salvare la Fiat ripensandola. Un rivoluzionario vero. Mentre noi italiani, come ci ha svelato il personaggio di Tancredi nel Gattopardo di Tommasi di Lampedusa, siamo sintonizzati su tutt’altra frequenza: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Rivoluzionari a parole, insomma.

Marchionne ci ha lasciato una lezione opposta distruggendo con il lanciafiamme tutte le rendite di posizione che ha potuto. Ha iniziato con la vecchia Fiat dell’Avvocato, licenziando almeno duecento manager nelle prime settimane di permanenza al Lingotto. Poi ha rotto con la Fiom, con la Confindustria, con le banche e i banchieri italiani, con i giornali (Fiat ha venduto le sue quote nel Corriere). Con il suo maglioncino nero, accompagnato d’inverno da una sciarpa da regista bohémien, e con la sua vita monastica da workaholic, infine, ha rotto anche col formalismo e il conformismo che sono spesso la cifra di buona parte dell’elite italiana.

Non c’era in tutto questo l’esaltazione del superuomo che risolve tutto da solo. Anzi. L’apparente spavalderia (mai cieca) e anche il senso della sfida impossibile che hanno accompagnato la sua carriera nell’auto erano figlie di un grande pregio che davvero mancherà all’Italia: l’assenza di ogni complesso di inferiorità. Non voleva sentirsi dire le quattro parole che invece, ahimé, sono un simbolo dell’italianità più deteriore: “Non si può fare”.

Al nocciolo, la sua figura di manager continuerà a dire a noi italiani non solo che non abbiamo perso la nostra capacità di fare auto belle e competitive, ma che, come negli anni Cinquanta e Sessanta, siamo capaci di sfidare i migliori sul loro stesso terreno. A partire da tedeschi e giapponesi sul segmento della migliore qualità manifatturiera. Cos’altro ha rappresentato il costosissimo rilancio del marchio Alfa Romeo?

Al contrario degli americani, però, gli italiani non hanno vissuto come una sfida collettiva e nazionale la rinascita della nostra industria automobilistica. In pochissimi sappiamo che la produzione di vetture Made in Italy è tornata sopra quota un milione l’anno dopo nove anni di apnea, mentre in America prima con Obama e ora con Trump tutta la nazione ha partecipato e partecipa alla difesa e alla nascita di nuove fabbriche e di nuovi jobs.

Eppure proprio sul tema del lavoro si è consumato forse il capitolo più amaro e paradossale della relazione fra Marchionne e gli italiani: è arrivato quando a Mirafiori avevano chiuso l’acqua calda delle docce; ha lasciato fabbriche ristrutturate fin dalle fondamenta e spesso bellissime. Sono la sua eredità più preziosa, perché sono rinate valorizzando il lavoro e non calpestando i lavoratori.

La rivoluzione felice degli stabilimenti Fiat

Chi ha un po’ di memoria ricorderà che lo stabilimento di Pomigliano, nato negli anni Settanta come Alfasud, era considerato il peggiore d’Europa, con punte d’assenteismo del 20% e centinaia di microscioperi all’anno. Oggi Pomigliano è un gioiello del lavoro italiano, con assenteismo inferiore al 2%. Le linee di montaggio di Melfi, lo stabilimento lucano che spedisce in America più di 100.000 Jeep Renegade all’anno sulle navi-bisarca della Grimaldi, sono state progettate assieme da ingegneri e operai, con un aumento del 20% del contenuto di lavoro per ogni vettura assemblata oggi rispetto al modello precedente. Il mitico stabilimento di Mirafiori, dopo anni di semi-chiusura, oggi sforna costosissime Levante della Maserati con cicli di lavoro molto complessi della durata di otto minuti. In generale in tutte le fabbriche Fiat l’adozione di sistemi di organizzazione del lavoro nipponici o tedeschi, come il World Class Manufacturing (Wcm) o l’Ergo-Uas, ha azzerato la fatica riducendo e spalmando ogni movimento degli operai.

Uno dei più importanti meriti di Marchionne è stato proprio quello di rivoluzionare il concetto stesso di azienda. In Fiat oggi non c’è più nulla che possa ricordare la struttura militarista e verticale della vecchia impresa sabauda. La catena gerarchica è stata drasticamente schiacciata in nome dell’orizzontalità e della condivisione. Un tempo le fasce del contratto erano otto; oggi sono tre. Un modello che ha completamente stravolto, ad esempio, il profilo dei direttori di stabilimento, che non sono più i semidei irraggiungibili di qualche anno fa, ma personaggi che girano ogni giorno nelle linee, mangiano nella mensa dei dipendenti e vestono la stessa identica tuta dei lavoratori, non più blu, ma bianca.

I passi falsi di Sergio Marchionne

Già; ma come mai tutto questo ben di Dio non è stato trasferito alla società italiana? Sì, certo: come abbiamo visto, gli italiani non ne vogliono sapere. E tuttavia è su questo tema che il lascito di Sergio Marchionne mostra il suo lato più debole. La verità è sotto gli occhi di tutti: Fiat, pur mantenendo in piedi una rete di 65.000 dipendenti diretti dell’auto e producendo fra il 2 e il 3% del Pil italiano, ha perso la guerra delle parole, e lo stesso Marchionne è considerato dai più alla stregua di un classico finanziere/sfruttatore senza scrupoli.

Questo è potuto accadere perché il prosciugamento dell’alta burocrazia di Fiat ha rivitalizzato l’azienda, ma l’ha anche resa afona, priva di vita propria e molto, molto sola. In fondo, per oltre un secolo, il Lingotto è stato il simbolo dell’industria italiana, nel bene e nel male. Sergio Marchionne, portando Fiat lontana dal provincialismo sabaudo e facendola evadere dalla “prigione Italia”, ha finito col depotenziare la bandiera industrialista italiana, già molto debole di suo, e ha esposto la stessa azienda a colpi di mano come quello della tassa sulle auto che emettono CO2, spuntata improvvisamente nei giorni scorsi, anche se pare destinata a un rapido tramonto.

Non solo. Se la comunicazione di un’impresa è sempre difficilissima, quella di Fiat a un certo punto è proprio scomparsa, lasciando tutto il campo al suo solo capo, che per definizione non era infallibile. Anche se, proprio sulla comunicazione, Sergio Marchionne ha messo in evidenza un elemento che sarebbe assai utile se volessimo migliorare la vita pubblica italiana. Larry Vellequette, il giornalista specializzato che per Autonews.com ha seguito per anni Marchionne, gli ha attribuito un grande pregio ricordando nel giorno della sua morte il suo candor. Non si tratta di “candore” – Marchionne non era una mammoletta e quando voleva era cattivo – quanto della capacità di essere franco e sincero, cioè di dire pane al pane e vino al vino, fuori di ogni retorica, per affrontare la realtà senza paura. E allora, chissà, quando gli italiani avranno consumato le illusioni potrebbe essere utile attingere qualcosa da quell’incredibile caleidoscopio chiamato Sergio Marchionne.