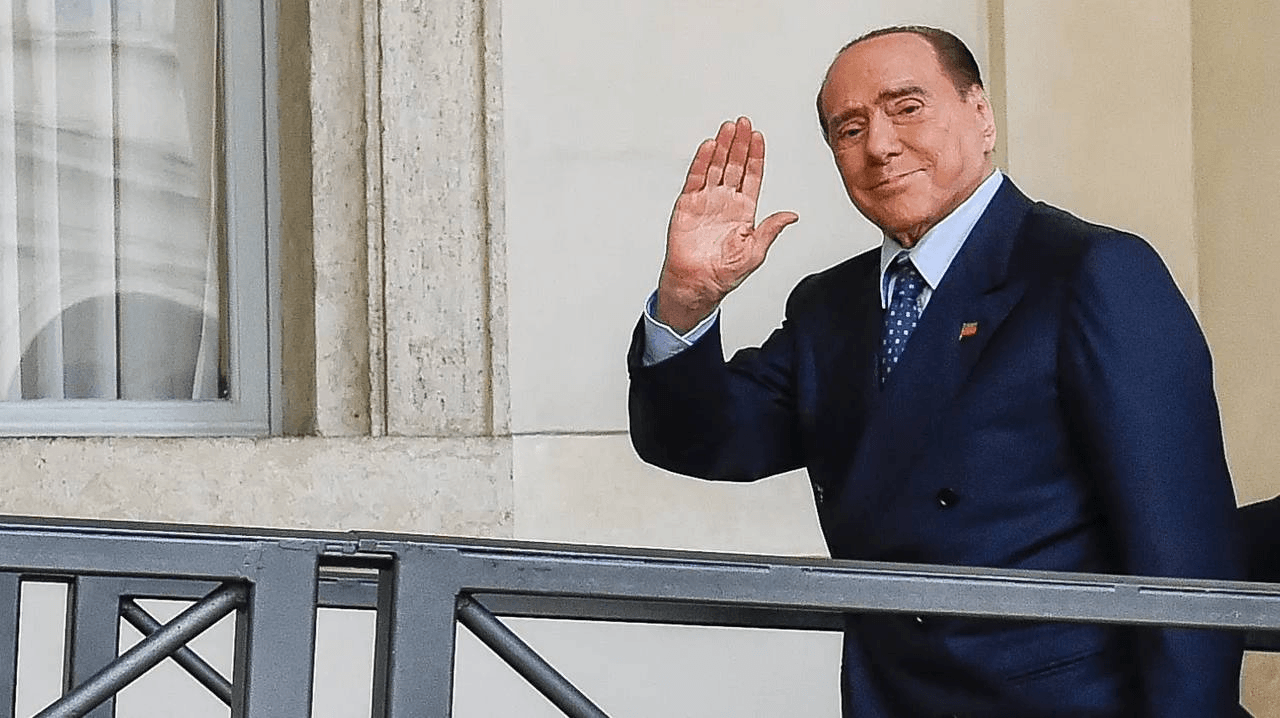

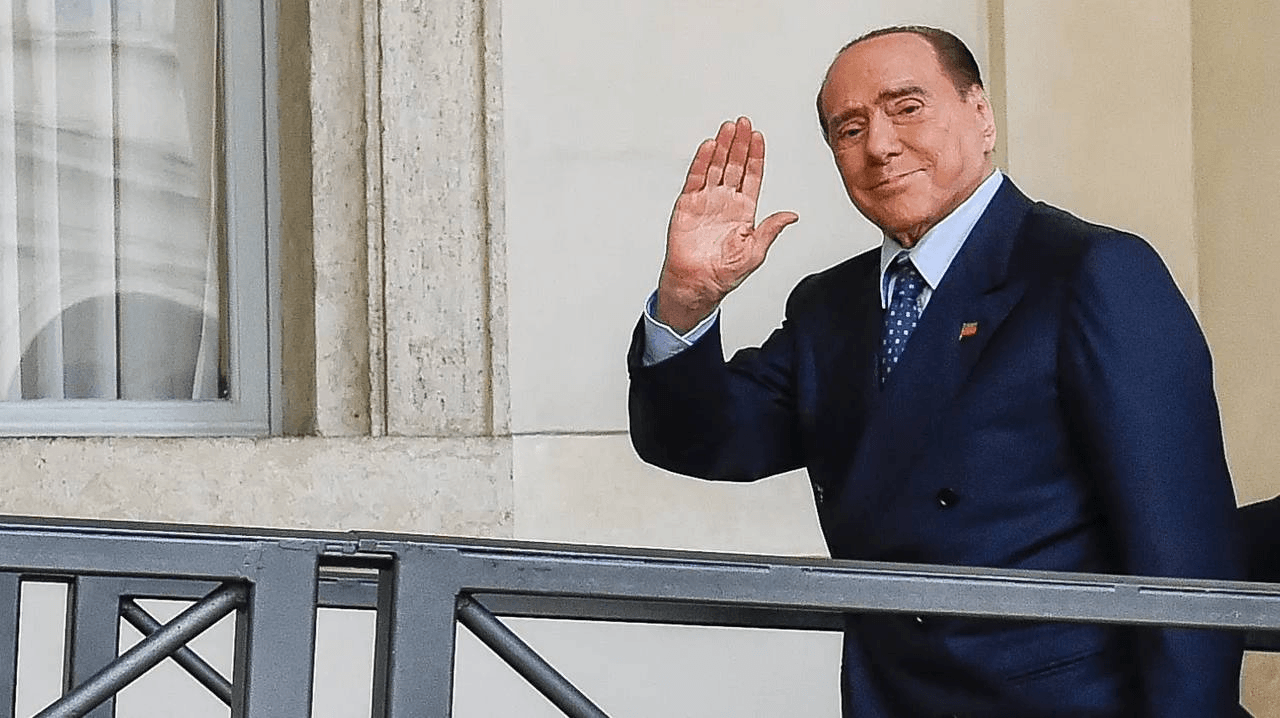

Abbiamo chiesto a ChatGPT di scrivere un coccodrillo sulla morte di Silvio Berlusconi. E, dopo qualche insistenza, ha accettato. Ecco il risultato

“La politica è un’attività professionale con uno scopo ben preciso, quello di risolvere problemi collettivi. Soprattutto c’è un discorso centrale ed è che parliamo di un’attività erga omnes. Chi fa leggi, chi prende decisioni politiche, deve avere una forte componente di competenza. Intendo non solo la tecnicalità nel pensare e scrivere testi di legge ben […]

“La politica è un’attività professionale con uno scopo ben preciso, quello di risolvere problemi collettivi. Soprattutto c’è un discorso centrale ed è che parliamo di un’attività erga omnes. Chi fa leggi, chi prende decisioni politiche, deve avere una forte componente di competenza. Intendo non solo la tecnicalità nel pensare e scrivere testi di legge ben fatti, ma la conoscenza dei problemi su cui quelle leggi sono chiamate a dare risposte. Da questo punto di vista, se penso all’attuale Parlamento, dove diversi Presidenti delle commissioni nominati poche settimane fa sono entrati lì dentro per la prima volta, non posso non essere. Un presidente di commissione parlamentare deve gestire questioni molto complesse non soltanto di mediazione tra i gruppi, ma anche di conoscenza reale dei problemi. Saranno capaci di fare ciò i nuovi presidenti?”.

Sergio Fabbrini, direttore della Luiss School of Government e firma domenicale senza velluto sulle pagine del Sole 24 Ore, ha tutta l’autorevolezza per muoversi senza dispositivi di sicurezza dentro un terreno minato come la politica. La studia dal primo momento della sua formazione in scienze sociali, insegnate all’Università di Trento, quindi nella specializzazione compiuta tra quest’ultima università e la Cambridge University, per passare poi a insegnarla negli atenei di Harvard, Berkeley, Oxford, e altre università di Canada, Messico, Argentina, Cina, Giappone. I più curiosi possono andare ancora più a fondo nel suo curriculum, ma una verità resta: Fabbrini padroneggia una sua idea molto lucida della politica italiana dentro il contesto europeo e ascoltarlo fa sentire tutta l’urgenza di porci domande serie piuttosto che puntare solo il dito.

Quando lavoriamo ci vengono chieste attitudini e competenze, o almeno così dovrebbe essere. Fare politica oggi richiede sempre più capacità di comprensione dei contesti e delle differenze che animano le comunità, gli Stati, l’Europa. Che politici abbiamo intorno a noi e, se gli stati fossero aziende, questi politici avrebbero i requisiti per essere assunti?

Pensare che si possa fare politica e prendere decisioni che hanno un impatto sociale senza la necessaria capacità è ingenuo se non irresponsabile. Occorre ritornare ai classici del pensiero politico, in particolare a Max Weber: la politica è una professione basata su una vocazione. Proprio perché la politica produce decisioni sotto forma di leggi che non possono essere non rispettate, contrariamente all’imprenditore che produce frigoriferi per cui un cittadino può decidere di non comprarli, è evidente che chi prende quelle decisioni dovrà avere non solo la competenza necessaria ma anche una sensibilità, una vocazione, una empatia verso gli altri, che dovranno rispettare quelle leggi. La politica democratica (che consiste nel governo attraverso le leggi) colpisce il cuore e il corpo dei cittadini; una legge sbagliata può fare danni enormi proprio perché non è un frigorifero che, se non raffredda, può essere abbandonato. Chi legifera deve sapere quali reazioni e quali effetti avrà sulla vita sociale. Ecco perché Weber parlava di politica come vocazione, come Beruf.

Qualche esempio, anche guardando fuori confine?

Come sempre ci aiuta la storia. I francesi, quando i prussiani nel 1871 arrivarono fino a Versailles e lì incoronarono il loro imperatore, si domandarono che cosa fosse successo e come mai non fosse stata percepita la minaccia della Prussia. Subito dopo crearono Sciences Po. Dopo il dramma della repubblica di Vichy che aderì al nazismo, De Gaulle si chiese come mai la Francia si era arresa così facilmente. Anche in questo caso, la risposta ebbe a che fare con la debolezza delle classi dirigenti. E infatti subito dopo venne creata la École Nationale d’Administration. Questo per dire che gli altri grandi Paesi europei sono grandi non solo perché hanno avuto una grande industria o una grande amministrazione, ma anche una grande cultura politica. Le classi dirigenti vanno formate, non nascono per accidente.

Forse è il nostro popolo che non vuole che siano formate. Forse sarebbe troppo impegnativo per tutti, a ogni livello.

Forse sì, ma sappiamo bene quanto l’Italia sia diversa in ogni territorio. Pensi a Milano, una città molto ben organizzata e ben governata dove vengono scelti sindaci che, a prescindere dallo schieramento politico, hanno capacità manageriali reali. Ci sono tante città italiane che sono un riferimento, se non proprio un modello, a livello europeo per come gestiscono i loro servizi pubblici e sociali.

Facciamo un passo indietro e torniamo all’Italia degli anni ’50, al dopoguerra. È stato lì che abbiamo perso l’occasione di maturare politicamente?

L’Italia è uscita da quel periodo storico affidando ai partiti la formazione delle classi dirigenti. La classe dirigente repubblicana italiana era una classe dirigente legittimata dalla lotta al fascismo, per la quale la Resistenza è stata come la frequentazione di una università di eccellenza, il suo necessario cursus honorum. Quando i partiti sono crollati per ragioni storiche o giudiziarie con la fine della guerra fredda, l’Italia non si è più posta il problema della formazione della classe dirigente. Oggi semplicemente emergono le conseguenze di questo vuoto.

Abbiamo scuole pubbliche italiane che formino alla politica intesa come mestiere?

Io arrivai a Roma perché chiamato con lo scopo di formare la scuola che oggi dirigo da dieci anni. Certo, da tempo c’è anche la Scuola Nazionale di Amministrazione, ma storicamente essa ha risentito delle influenze della politica. Nel nostro paese hanno faticato ad affermarsi percorsi di formazione sulle tecniche di governo e sulle politiche pubbliche di natura sistemica e non partigiana. Eppure la politica è un’attività professionale, non solo partigiana.

Si cita sempre e soltanto l’esempio della tradizione francese per la formazione pubblica. Mi interessa capire che percorso fanno altri grandi Stati.

Nel caso inglese sono state le grandi università, come Oxford e Cambridge, a costituire il circuito di formazione delle classi dirigenti, facendosi quindi affiancare nel tempo da istituzioni come la London School of Economics and Political Science, dal taglio più laburista, più legato al movimento fabiano e riformista. La classe politica inglese è sia una classe intellettuale che amministrativa, ma anche diplomatica, qualità quest’ultima ritenuta fondamentale trattandosi di un Paese che è stato anche un impero. Anche la Germania ha avuto le sue università, come la Humboldt di Berlino. Interessante notare che in Germania, per creare una discontinuità con l’esperienza del passato, la formazione dell’élite politica è stata assunta dagli stessi partiti attraverso le loro fondazioni pubbliche (i partiti sono enti pubblici e non privati come in Italia). In Germania il finanziamento non viene dato ai partiti ma alle fondazioni di partito, che sono espressione dei due storici schieramenti politici tedeschi – social democratici e cristiano democratici – enstrambi ispirati alla stessa idea di economia sociale di mercato. Tra l’altro queste due fondazioni, riconosciute come fondazioni di Stato, non solo hanno formato le classi politiche tedesche, ma si sono spinte addirittura a formare le classi politiche democratiche dei paesi governati da regimi autoritari: un esempio su tutti è la Spagna del dopo Franco, che è stata interamente sostenuta dalle fondazioni tedesche, così come l’America Latina in cui quelle fondazioni hanno garantito la formazione di persone che sarebbero poi divenute i nuovi leader dei paesi democratici del continente. Dentro le fondazioni tedesche sono passati tutti i maggiori leader, compresa Angela Merkel. Insomma, l’Italia è l’unico grande paese europeo che ha lasciato al caso la formazione delle classi politiche dirigenti. Come meravigliarsi per i problemi di cattivo governo che ci affliggono?

Intravede qualche possibilità di deviare l’infelice percorso italiano sul fronte delle competenze?

Quello che è decisivo nella democrazia, oltre a competenza e sensibilità, è la possibilità di sostituire chi è nelle posizioni di influenza (Vilfredo Pareto ha parlato di circolazione delle élites). Tutte le società complesse hanno bisogno di élite, ma non di oligarchie. Quindi la domanda da porsi è: una volta che ho formato le élite, come le rendo competitive? Il rischio infatti è che le élite possano usare la loro competenza per creare situazioni di privilegio o di permanenza al potere. E invece le élite debbono sempre avere il fiato sul collo proveniente da altre élite altrettanto competenti impegnate a sostituirle. Peraltro, per questo motivo, io sono sempre stato contrario a dare il ruolo a vita ai professori universitari. Non c’è un limite di età in cui non si può più essere giudicati e, se necessario, sostituiti. Invece della rottamazione per età, le democrazie vogliono la circolazione per capacità. Competenza, sensibilità, competizione: ecco i tre capisaldi di una classe dirigente. Naturalmente occorrono basi di formazione comuni, valori alti comuni, altrimenti la sana competizione decade a lotta per bande (come avviene nei nostri partiti).

L’oggettività della fonte. In Italia abbiamo numeri frammentari che screditano l’approccio ai dati e ai dibattiti.

I politici dovrebbero conoscere le stesse versioni dei fatti e quindi riferirsi agli stessi dati. Ci manca la condivisione dei metodi, dei numeri, dei fatti, e la politica ha invece bisogno di questo per essere esercitata come si deve. Non è che un politico può gridare un dato sulla disoccupazione e un altro gridare un dato diverso. Solo se si condivide la stessa realtà allora il ricambio è possibile e non è preoccupante. Da noi tutto questo è mancato e continua a mancare. La politica è sempre contro qualcuno e raramente per qualcosa. Le competenze tecniche non contano rispetto ai posizionamenti politici, con il risultato che abbiamo ancora una questione meridionale irrisolta (se non peggiorata) dall’unificazione d’Italia.

Siamo costantemente un Paese di emergenze?

Da noi la politica cerca consensi, non cerca soluzioni. Soltanto formando politici capaci e disposti a competere, la collettività migliora. Solo così la politica diventa un servizio. Da questo punto di vista oggi tocchiamo il fondo populista del Paese. Va però detto che non c’è più fiducia nelle élite perché finora le stesse élite hanno spesso privilegiato loro stesse, piuttosto che pensare ai cittadini. E soprattutto perché sono diventate élite attraverso relazioni sociali e non competenze politiche. Così si è affermata l’idea per cui “uno vale uno”. Ma è un’idea pericolosa, perché non è vero che chiunque può fare il manager, o il politico, o l’allenatore di calcio, o il direttore di una scuola universitaria o di un laboratorio di ricerca. Si tratta di un’idea infantile e dilettantesca tipica della cultura populista che è trasversale nel nostro Paese. Siamo un Paese che cerca l’uomo forte, da identificare oggi in Salvini, ieri in Renzi, l’altro ieri in Berlusconi e così via. Siamo di fronte a una questione nazionale: nei momenti di crisi gli italiani cercano l’uomo forte, ma non si preoccupano di avere una classe dirigente preparata che li sappia portare fuori dalla crisi nel rispetto delle regole costituzionali. Certo che anche in Italia ci sono ancora aree e realtà che si sono preservate dal populismo: penso alla Banca d’Italia che ancora oggi ha uno degli uffici studi più rilevanti; così come potrei citare le Prefetture in cui risiedono enormi capacità tecniche nel risolvere problemi complessi come l’immigrazione. Oppure settori della nostra diplomazia o centri finanziari con grandi competenze tecniche. E naturalmente università che sono rispettate internazionalmente nonostante le difficoltà in cui hanno dovuto operare.

Competenze e stati d’animo: in quale ordine dovrebbero stare se la politica è un mestiere?

La politica improvvisata è basata su stati d’animo ma i mestieri hanno bisogno di competenze, altrimenti una decisione politica presa oggi potrebbe essere contraddetta domani dallo stesso partito, come sta già accadendo. Il politico deve stare a distanza dagli stati d’animo e avere sempre una visione strategica. Ma sappiamo bene come la mediocrità di alcuni nostri politici sia anche il risultato di una mediocrità dei loro percorsi formativi, di scuole medie che licenziano tutti, di università che non ingaggiano gli studenti a un impegno forte e che non li motivano verso la serietà del lavoro. Va combattuta la leggerezza e la faciloneria del Paese. È la tirannia dell’approssimazione che dobbiamo combattere.

Se ripensiamo al suo libro del 2005, L’America e i suoi critici, di certo ha saputo anticipare una visione. A che cosa si dedica oggi, a che cosa guarda?

La parola chiave è una sola: Europa. Se l’Italia non guarda a un contesto più ampio, sarà sempre più marginalizzata e decadente. Così com’è l’Europa ha tanti difetti, ma permette a noi italiani di fare i conti con un contesto molto più avanzato. Ovunque vado a tenere lezioni, da Londra agli Stati Uniti, vedo ragazzi italiani che lavorano o che stanno studiando anche per migliorare la cultura del loro Paese, giovani che per fortuna prendono e vanno fuori casa con coraggio (come alcuni di noi fecero molti anni fa). Questi giovani devono poter rientrare per riportare qui standard diversi di comportamento e di pensiero, senza mai perdere il senso alto delle proprie radici e della propria cultura nazionale. La prospettiva dei prossimi dieci anni deve essere per tutti noi quella di fare dell’Italia uno Stato più moderno, più efficiente ma anche più inclusivo. Perché i Paesi che funzionano sono anche i Paesi più giusti. Ma sia chiaro: noi non dobbiamo copiare gli altri, bensì portare la nostra storia al confronto con gli altri: è la contaminazione che può creare una nuova Europa. Dobbiamo portare la nostra storia in una storia più grande, anche criticamente verso noi stessi, osservando i nostri limiti. Dobbiamo guardare gli altri Paesi negli occhi, senza inferiorità e senza abbassare lo sguardo. Non possiamo più criticare la rigidità tedesca o l’arroganza francese se non siamo capaci di riconoscere e di combattere i nostri limiti e difetti. La politica, del resto, è anche una questione di rispetto morale degli altri e di sé stessi.

Abbiamo chiesto a ChatGPT di scrivere un coccodrillo sulla morte di Silvio Berlusconi. E, dopo qualche insistenza, ha accettato. Ecco il risultato

Lunedì 24 gennaio: italiani, si vota. Non proprio tutti noi – la repubblica parlamentare non ci è stata ancora scippata – ma i nostri rappresentanti. Nelle ultime settimane, però, ho tremato più del solito davanti ai nostri rappresentanti: politici impegnati a ritmo serrato per ragionare sulla possibilità di un Berlusconi Presidente della Repubblica. Davvero questa […]

Intervistiamo l’ex presidente di IKEA concept, oggi amministratore delegato di Arper: dalle ragioni del successo del colosso svedese alla provincialità di molte aziende italiane, che cominciano a manifestare problemi di visione sul lungo termine