È un enorme “j’accuse”: tra le più gettonate polemiche a cavallo tra il 2018 e il 2019 troviamo quella che riguarda le molestie sessuali tra produttori, registi, attori, attrici, giovani rampanti, stagisti, assistenti, baby fenomeni.

La Mostra del Cinema di Venezia del 2019 non ha fatto eccezione, in un tango tra morale, opinione pubblica e arte. Ma forse c’è dietro una sequela di elementi che dà luogo a un risultato che è più della somma delle parti. Proviamo a guardare le cose da un’altra prospettiva, senza filtro, come al solito.

Il J’accuse di Polanski a Venezia

Andiamo con ordine: sotto i riflettori l’ammissibilità in concorso del film J’accuse di Roman Polanski. Il film di uno “stupratore” prima latitante, poi impossibile da estradare, poi preso, mandato in prigione, rilasciato, ripreso e via dicendo. Da un punto di vista giudiziario il caso di Polanski rimane difficilissimo da inquadrare e definire dato che, in effetti, il regista non è mai stato condannato per stupro ma per “rapporto sessuale extramatrimoniale con persona minorenne”.

Un circo di articoli, post e interviste pieno di condannati, sponsor e “Mirandoline” di questi maniaci sessuali o presunti tali (come l’attore Jack Nicholson, o lo sponsor Mia Farrow). Si decide a tavolino, di volta in volta, di dare o non dare peso a i nomi altisonanti che sapevano di non sapere o non sapevano di sapere, fino a quando non hanno l’attenzione dei media. Di Weinstein ad esempio tutti sapevano, ma tutti tacevano. Sapevano perché dietro le quinte veniva chiamato Scissorhands: esercitava un potere enorme su chiunque, persino sui registi, dei quali tagliava a piacimento le sequenze in montaggio, proprio come avesse le mani di forbice. Dei suoi provini ognuno conosceva lo scabroso iter. Eppure ci sono voluti anni affinché i fatti fossero talmente rilevanti da provocare la rimozione di Weinstein da tutti i ruoli di potere che aveva collezionato nella sua carriera.

Ancora un attimo di pazienza e sarà chiaro dove voglio arrivare.

I casi di molestie nel cinema e la loro diversa ricezione

Quanto più le vicende sono più complesse e confuse, tanto più l’opinione pubblica si dilania nel giudizio di colpevolezza e non colpevolezza. Perché la complessità mal si presta alla comunicazione dei media generalisti, che tende a essere dialettica e schierata, bipolare e partigiana. Dentro i media si può dire di tutto purché si prenda una parte: questo lo hanno fatto molti artisti dalla parte di Polanski, che poi hanno tirato indietro braccio mano e sasso (vedi Quentin Tarantino).

Ma l’impressione che ho nel ricostruire l’intera vicenda giornalistica è che il terreno di raccolta di questa “opinione pubblica” sia stato fondamentale per determinare che l’unico J’accuse di cui si potesse/dovesse parlare fosse il film di Polanski. Nessuno tocchi la Mostra del Cinema di Venezia, una sorta di luogo dove sacro e profano sono talmente mescolati da costituire una sorta di bolla autoreferenziale (bello in proposito l’articolo di Rivista Studio).

È vero, J’accuse non ha vinto che il leoncino d’argento, perché Lucrecia Martel aveva espresso biasimo per la sua partecipazione ma aveva chiarito che avrebbe contato il film e nient’altro (che sia stato così?), linea confermata da un Virzì alquanto gigione. Ma chi si sente di dire che il suo film era migliore di Joker? Anche qui la critica resterà divisa, garantito, ma a Polański nessuno impedirà o ha mai impedito di continuare a fare film. Possiamo dire lo stesso di altri casi?

Qualcuno forse ricorderà cosa è accaduto a Kevin Spacey. Dopo l’accusa di molestie da parte dell’attore Anthony Rapp e il coming out dello stesso Spacey, in un moto di puro attivismo reattivo Netflix ha cancellato House of Cards. Spacey è stato bandito come se avesse la peste da tutto il sistema Hollywoodiano, senza poter ribattere. Ridley Scott lo “cancella” materialmente dal film Tutti i soldi del mondo. Spuntano come funghi le accuse da parte di altri attori. La storia è conosciuta. Se non fosse che a luglio del 2019 le accuse a Spacey sono cadute.

Aggiungiamo un altro tassello, vi va? Facciamolo d’argento: Asia Argento, che da vittima di Weinstein diventa carnefice di Jimmy Bennet. Prima ancora che i fatti fossero chiari viene ricusata come giudice da XFactor con una motivazione tutta da ridere.

Ma allora che cosa fa la differenza in questo calderone di casi che certo non sono tutti uguali?

Chi è più colpevole e chi lo è meno, e per quali ragioni?

Ci sono due livelli da prendere in considerazione, che giocano un ruolo cruciale su come vengono poi trattati dagli utenti i diversi temi:

- un fattore “tecnico”;

- un fattore “sociologico”.

Ciò che porta in luce le vicende delle violenze e degli abusi di potere è l’esistenza formale di un interlocutore. Abituiamoci a chiamarlo interlocutore, elemento del dialogo: non vittima, non abusato/a. Interlocutore. Perché la dinamica che si instaura, tecnicamente, è comunicativa. Si oscilla tra una parte e l’altra a suon di botta e risposta. Così il caso Spacey non esiste senza Rapp, il caso Argento non esiste senza Bennet, il caso Weinstein non esiste senza #Metoo.

Ci siamo appena dati una risposta: è l’interlocuzione della Geimar che toglie sostanza al caso Polanski. Le sue dichiarazioni sono il “fuori salone” della vicenda, perché non c’è contrapposizione, non c’è dialettica e non ci sono parti. Polanski ha pagato, la Geimar ha difeso Polanski e nulla da dire. Una questione da leoncino d’argento e basta. Una bacchettata sulle mani dove la crasi artista-uomo sociale viene privata di qualsiasi senso.

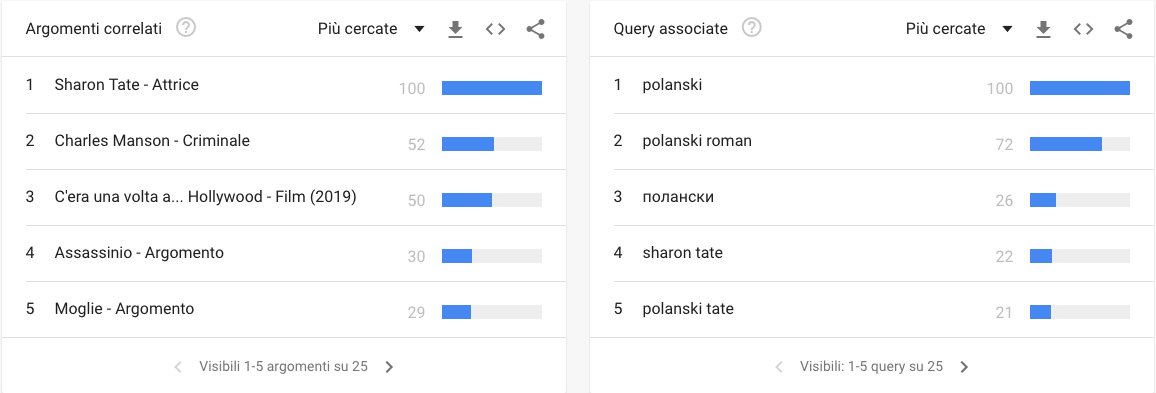

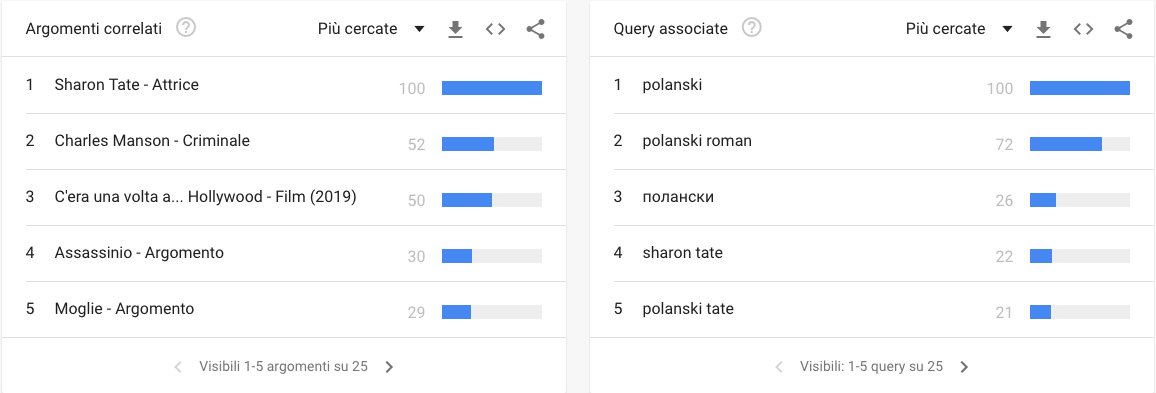

Non è singolare che nel periodo della Mostra a Venezia le parole associate a Polanski nella ricerca Google siano state “Sharon Tate – Charles Manson”? Avreste pensato a “stupro”, vero?

Immagine (Fonte: Google trend)

Analizziamo il secondo fattore, quello sociologico, per intenderci: perché qui si sta parlando di opinione pubblica. Mi perdoneranno i sociologi se scomodo alcuni teorici che sto rileggendo scoprendone tutta la sostanza. Blumer Public opinion and public opinion polling, in American Sociological Review, 1948) sosteneva ci fosse una differenza tra massa e pubblico. Sosteneva che una delle differenze più rilevanti fosse la tendenza del pubblico ad acquisire maggiore consapevolezza dei temi trattati, a costituirsi appunto come gruppo con una opinione fondata su una condivisione di un determinato sapere, retaggio, cultura. A differenza della massa, che riceve l’argomento a un livello più basso e ne condivide alcuni aspetti, ma senza approfondimento. Il pubblico sarebbe così auto-consapevole, la massa invece empatica ed emotiva.

Ma la velocità di circolazione delle informazioni, l’effetto social, che ha trasformato il concetto di partecipazione e anche di esercizio dell’emotività, crea un nuovo livello di pubblico. Si fonde la massa con il pubblico, trasformandosi in un insieme di emotività a forte concentrazione tematica. E non comanda più l’autorevolezza della fonte nel determinare il potere circolante di una polemica, ma il traino emotivo dell’interlocuzione – a suon di hashtag.

Quanto più si inserisce in una mitologia moderna la vicenda, tanto più si crea il presupposto dell’empatia partecipativa al tema. Quando Kevin Spacey è diventato esattamente Frank Underwood ci abbiamo creduto subito. Non perché la notizia fosse eclatante, ma perché l’attore finalmente corrispondeva al suo miglior personaggio, incarnandone la sua mitologia. Così Weinstein Mani di Forbice. Così per Asia Argento, che in fondo era la mamma drogata e viziosa di Jimmy Bennet.

Il capolavoro di Polanski è stato forse questo: essere talmente tante cose (vedovo, stupratore, regista, fuggitivo, ologramma) da non esserne nessuna. E se diamo a Cesare ciò che è di Cesare allora vale quello che affermava Niklas Luhmann in tempi non sospetti: «I temi non servono direttamente a determinare il contenuto delle opinioni ma, in primo luogo, e soprattutto, a catturare l’attenzione» (Luhmann N., L’opinione pubblica, in Stato di diritto e sistema sociale, Guida, Napoli, 1978).