Da 40 a 32 ore settimanali, in alcuni casi 30, e c’è chi addirittura non pone limiti né di orario né di luoghi. Sono le esperienze di 4 aziende, di varie dimensioni, che attuano la settimana corta. Ma a raccontarle, stavolta, sono i dipendenti.

Ricercatori universitari, una vita di assegno in assegno: alla fine solo uno su dieci ha speranze di fare carriera. E c’è ancora chi cerca di giustificare il loro calvario come una scelta.

In questi mesi di crisi si sta (ri)scoprendo il valore prezioso della ricerca scientifica, ma dei suoi lavoratori si parla poco. Oppure nel modo sbagliato.

Investono tempo e fatica nei laboratori e negli archivi delle università, analizzano dati, scrivono articoli e magari insegnano pure. Sono loro i germogli della crescita culturale, economica e tecnologica di un Paese. Eppure, nel nostro, restano inesorabilmente la categoria di lavoratori più ignorata, trascurata e fraintesa di sempre, sia dall’opinione pubblica che dalla politica.

L’attuale bozza della legge di bilancio lo dimostra, dando loro un ulteriore, devastante smacco. Infatti prevede un aumento dei finanziamenti alle università private, ben 84 milioni di euro, ma ignora ingiustamente le figure precarie del sistema pubblico. Nessun investimento eccezionale per loro. Ci si dimentica che il nostro Paese è ultimo in Europa per fondi alle università, e che l’emergenza COVID-19 ha esacerbato molte delle criticità già esistenti.

Tra le categorie precarie, più penalizzate dalla pandemia, troviamo i dottorandi e le dottorande. Partecipano a complessi progetti di ricerca e svolgono di fatto attività di tipo lavorativo; malgrado ciò, formalmente sono considerati degli studenti, e alcuni di loro, privi di borsa, sono persino tenuti a pagare le tasse d’iscrizione e frequenza.

Per tutti, borsisti e non, da marzo si è aggiunto un nuovo problema: l’impossibilità di accedere ai luoghi in cui si fa ricerca. La chiusura di biblioteche e musei, la conseguente difficoltà ad accedere al materiale bibliografico (scarsamente digitalizzato) e il rallentamento generale dei cronoprogrammi compromettono di fatto la qualità del loro lavoro.

I due mesi di proroga concessi per i dottorandi del 33° con il DL Rilancio non sono sufficienti. Per questo motivo l’ADI, l’associazione che rappresenta e tutela i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i ricercatori in Italia, ha lanciato una campagna diffusa sui social con l’hashtag #prorogaora. Quello che viene chiesto a gran voce è un’ulteriore (e più inclusiva) proroga delle scadenze di tutti i cicli di dottorato attivi e delle borse di studio.

Nella lettera rivolta al Presidente del Consiglio, al ministro dell’Università e della Ricerca e al ministro dell’Economia e delle Finanze, si legge: “Non prorogare significa privare i dottorandi di tempo indispensabile, significa chiedere a tutti loro di rinunciare a quella sicurezza necessaria per portare a termine serenamente il proprio percorso”.

“Stiamo pagando caro il prezzo dell’autonomia universitaria”, commenta Luca Dell’Atti, segretario nazionale dell’ADI. “Ogni ateneo fa quello che vuole, sia da un punto di vista di trattamento dei dottorandi e delle dottorande sia in relazione alle decisioni su quali attività svolgere oppure no. Un problema che coinvolge non solo dottorandi, ma anche tutte le altre figure precarie: assegnisti, borsisti, co.co.co. ecc. Inoltre, questa grande varietà contrattuale impedisce di fare un censimento. Da qui, capire quanti stiano riscontrando queste problematiche e stabilire la copertura più adeguata non è affatto facile”.

Per adesso, di azioni concrete non ce n’è ancora nessuna. Restano l’eco di promesse non mantenute e l’ipocrisia di certe narrazioni che mitizzano la ricerca, ma che tacciono le reali condizioni di chi nei fatti anima questa incredibile impresa.

Particolare attenzione la meritano gli assegnisti di ricerca. Entrano ed escono dal sistema, passando da un girone dell’inferno a un altro. Trascorrono la maggioranza del tempo lavorando, fine settimana e festività comprese. Poi, una volta scaduto il contratto, chissà che cosa succederà: un rinnovo, forse. Ma non è detto. E soprattutto non è dato saperlo con sufficiente preavviso.

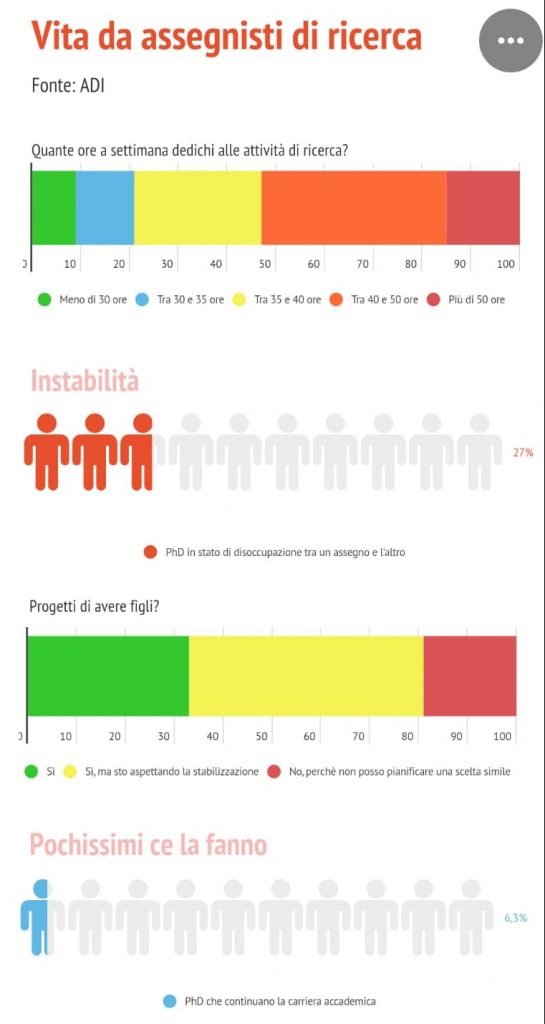

La maggioranza di loro vive, come dire, un po’ alla giornata. Non è che sia divertente, anzi. Capita di stare mesi senza lavoro, persino più di sei, e a questo punto diventa impossibile fare progetti a medio e lungo termine, compreso mettere su famiglia, e a volte persino comprare una lavatrice nuova. Sono i risultati della IX Indagine svolta dall’ADI a fornirci questo ritratto.

Nello specifico, gli assegni hanno una durata da uno a tre anni, e quando scadono nel 27% dei casi segue un periodo di disoccupazione prima del successivo. Al Sud e nelle isole questa percentuale sale addirittura al 35%.

“Il grande problema è l’elevata intermittenza, poiché il limite alla cumulabilità degli assegni è particolarmente elevato”, spiega Dell’Atti. “La stragrande maggioranza degli assegnisti non ha un assegno rinnovato immediatamente, e prima che possano averne un altro intercorre un certo periodo di tempo. Questo vuole dire che devi cercare una nuova fonte di finanziamento. In più il lavoro del ricercatore, a differenza delle altre professioni, esige continuità. Non puoi fermarti. Quindi trascorri lunghi periodi, persino anni, a lavorare gratis”.

Inoltre, l’unico strumento di welfare a cui hanno accesso è l’indennità di disoccupazione, il DIS-COLL, che ha una durata massima di sei mesi, e dunque risulta insufficiente. Così, l’incertezza che deriva da questa instabilità lavorativa si riflette irrimediabilmente sul piano di vita personale, sull’impossibilità di progettarlo. Per fare un esempio, tra i rispondenti senza figli ben il 92% riporta di volerne, ma il 67% sospende il suo progetto di genitorialità in attesa di condizioni di vita più stabili.

Per rispondere a questa domanda dobbiamo ripercorrere il tortuoso iter del (non più) giovane ricercatore per avere accesso al ruolo.

Dopo il dottorato e gli assegni di ricerca si prosegue come ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTDA), con contratto di tre anni rinnovabile fino a un massimo di cinque, e si continua per tre anni come ricercatore di tipo B (RTDB). Solo quest’ultimo ha la cosiddetta tenure track, cioè permette, dopo l’esito positivo da parte dell’ateneo e in presenza dell’abilitazione scientifica nazionale, di diventare professore associato.

Per gli RTDA si presenta dunque il problema della proroga, oppure dell’uscita definitiva dal sistema universitario, con età spesso vicina ai 40.

Le rare porte d’ingresso alle carriere accademiche si sono trasformate in vere strettoie con la legge Gelmini, del 2010, che precarizza strutturalmente la figura del ricercatore con drastici tagli alla spesa per l’università.

Infatti, uno degli elementi più gravi che emerge dall’indagine è proprio questo: la bassissima possibilità di continuare la carriera. I ricercatori a tempo determinato di tipo B sono circa 860 ogni anno, mentre gli assegnisti sono 13.600. Ne consegue che la possibilità di sbocco fino al tipo B è solo del 6,3%. Meno di un decimo.

Alla luce di questi dati, si comprende il motivo per cui convince poco la rappresentazione romanticizzata del mondo della ricerca. Come per esempio quella che ha fatto Alessia Ciarrocchi a Propaganda Live dello scorso 20 novembre. A provocare sgomento è la chiusura del suo intervento: “Il precariato dei ricercatori è un punto di forza della ricerca e il nomadismo – quel continuo girovagare qua e là – è una scelta”. Nulla di più avulso dalla realtà.

“Un conto è la vocazione del ricercatore all’internazionalizzazione, altro conto è la questione dei contratti assolutamente mal pagati, pochi e intermittenti, tra i quali deve barcamenarsi”, commenta Dell’Atti. “Bisogna consentire che il ricercatore sia in condizione di scegliere. Altrimenti, se la scelta è obbligata, forse l’immagine metaforica più vicina non è quella dei nomadi, bensì quella di rifugiati”.

Per cambiare la situazione servono forti interventi non solo a livello economico, ma anche a livello normativo. Eccone alcuni.

“In primo luogo, bisogna eliminare l’assegno di ricerca, che è il vero paradigma della precarietà, e sostituirlo con un contratto vero. Questo esclusivamente per progetti specifici, e comunque non per più di due anni proprio per evitare periodi lunghi di incertezza tra il dottorato e la carriera successiva. In secondo luogo, è necessario sostituire il doppio binario RTDA/RTDB con un contratto unico della durata di cinque o sei anni, ripartito in un triennio da ricercatore junior in cui si fa solo ricerca, e dopo, previa valutazione positiva, un biennio o triennio da ricercatore senior, in cui si fa anche didattica. A quel punto, con l’abilitazione, si diventa associati”, conclude il segretario dell’ADI.

“Il sistema che proponiamo dà garanzie al dottore di ricerca, il quale sa subito, e non dopo dieci, quindici o vent’anni, se quella sarà la sua strada o se deve cercare di valorizzare il suo titolo altrove: nella Pubblica Amministrazione, nelle imprese, nella scuola o all’estero”.

Photo credits: www.catania.liveuniversity.it

Da 40 a 32 ore settimanali, in alcuni casi 30, e c’è chi addirittura non pone limiti né di orario né di luoghi. Sono le esperienze di 4 aziende, di varie dimensioni, che attuano la settimana corta. Ma a raccontarle, stavolta, sono i dipendenti.

I lavoratori domestici rischiano più infortuni di altre categorie, ma spesso senza assicurazione e formazione. Lorenzo Gasparrini, segretario generale DOMINA: “Regolarizzare conviene, ma a volte sono gli stessi lavoratori a chiedere di non farlo”.

L’indagine in un settore cambiato in modo radicale dal decreto Bersani e dalla pandemia: ecco le strategie impiegate dalle agenzie assicurative per sopravvivere.