Una domanda merita una risposta preliminare. La preparazione al mondo del lavoro, quindi in vista dell’occupazione, è la missione principale delle università? E di conseguenza, la validità dei loro percorsi formativi va valutata sulla base di questa performance? È ovviamente difficile rispondere di no, ma è anche sbagliato pensare che la formazione al lavoro sia la prima funzione delle università. E questo per due buone ragioni.

La prima è che l’università svolge missioni diverse. Ora è di moda aggiungere, accanto alla formazione e alla ricerca, la “terza missione” che sarebbe la capacità di mettere il proprio patrimonio culturale a servizio della società attraverso iniziative culturali, corsi aperti ad un pubblico vasto, consulenze e quant’altro; ma concentriamoci sulle prime due, didattica e ricerca scientifica. Esse viaggiano su piani molto diversi, e convergono solo nella fase più avanzata della prima, cioè nei dottorati di ricerca. Per il resto la mia ricerca solo raramente serve alla mia didattica, anche perché per accedervi è richiesta una formazione scientifica che si acquisisce ben dopo la fine degli studi universitari. Ma la ricerca resta la missione fondamentale dell’università, tanto è vero che è sulla base dei risultati che i docenti vengono valutati e fanno carriera.

Ma concentriamoci sulla didattica e chiediamoci se essa debba davvero servire a preparare i giovani al mondo del lavoro. Qui avverto due difficoltà, la prima soggettiva, la seconda oggettiva.

Università e mondo del lavoro: le difficoltà dentro gli atenei

La prima riguarda i docenti: che ne sanno i docenti del mondo del lavoro? Se non fanno un “doppio lavoro” rispetto al loro impegno universitario, è la ricerca ad assorbire la maggior parte del loro tempo: è l’aspetto più interessante e coinvolgente del lavoro, che non conosce sabati e domeniche – e oltretutto è così che si fa carriera. Ma chi fa ricerca, che non sia spendibile a breve giro, si muove lontano dall’universo lavorativo: il suo mondo del lavoro sta altrove, in un luogo rarefatto e senza confini. La sua didattica difficilmente sarà utile a trovare un posto, o almeno non è fatta per questo. Negli Stati Uniti il profilo dello scienziato è spesso radicalmente separato da quello del docente: l’insegnamento dei corsi di base viene affidato a neolaureati, sottopagati e privi di prospettiva accademica. Da noi è l’opposto, anche se i docenti più anziani (non più titolati) tendono a rifuggire dagli insegnamenti di base e ritirarsi in corsi più specialistici (non più utili alla formazione per il lavoro).

La soluzione era stata tentata con la riforma Berlinguer e l’introduzione dei corsi di laurea triennali. Era un’idea intelligente, perché immaginava che l’università sdoppiasse i corsi e varasse dei piani di studio mirati all’occupazione, ma la riforma è fallita per un concorso di cause: troppi vincoli, pochi soldi, troppa autonomia concessa alle facoltà, cioè ai professori universitari. Questo è un problema strutturale: le università devono essere autonome, ma se l’autonomia è affidata ai professori le università non riusciranno mai a uscire dal pantano alimentato dai piccoli interessi di materia, dallo spazio che va conquistato baionetta innestata, dal bisogno di piazzare i propri allievi e di ottenere una parte sostanziosa dei pochi soldi disponibili. Come si fa a immaginare che il professore di una materia romanistica, storica, filosofica, processualcivilistica, costituzionalistica – parlo di ciò che conosco – possa approvare un piano di studi triennale mirato, per esempio, alle forze dell’ordine o agli amministratori di condominio, che non contempli la sua materia? Battaglie sanguinose, conseguenti vincoli ministeriali, tentativi alchimistici di combinare numeri e interessi; i corsi triennali sono stati in molti settori un fallimento. In molti, non in tutti, però.

La seconda difficoltà, quella “oggettiva”, sorge da un semplice quesito: esiste un mondo del lavoro la cui domanda sia così stabile da poter organizzare dei corsi mirati a soddisfarla? Al momento la velocità del mutamento è tale da spiazzare chiunque pensi di progettare, oggi, un corso che offra la preparazione al lavoro che sarà richiesta tra cinque, sei, sette anni. È chiaro che la pretesa è indebita, per cui quello che si può chiedere all’università è di prevedere sviluppi e azzardare risposte non troppo innovative; oppure – il che è molto più semplice – limitarsi a offrire soltanto una solida preparazione di base, immettere nel mercato del lavoro del futuro a medio termine un laureato che conosca i fondamentali del suo settore di specializzazione e sappia usarne gli strumenti indispensabili. Il resto dovrà poi essere affidato alla specializzazione futura e agli aggiornamenti periodici, sperando che le università siano in grado di istituirli e mantenerli in vita.

La difficile comunicazione tra aziende e atenei

Qui si avverte la grande difficoltà che incontrano le università quando cercano di affrontare seriamente il problema. Finora ho parlato dei problemi interni agli atenei, ma non si può tacere dell’altro versante, quello delle imprese, del livello delle nostre industrie.

Siamo un Paese che probabilmente ha un livello medio di università più elevato del livello medio del tessuto industriale. Esportiamo molti, moltissimi ricercatori e docenti – su cui abbiamo investito moltissimo – e, mi pare, non altrettanti imprenditori o capitani d’industria. L’imprenditore italiano, che genialmente si è fatto da solo, poi ha la debolezza di lasciare l’impresa al figlio, non nelle solide mani di chi è stato formato per gestire l’impresa. Il tessuto di imprese medio-piccole non investe molto in ricerca, e raramente cerca aiuto nelle università (e forse fa bene, data la scarsa propensione di queste a offrire una risposta “sincera” alle sue richieste); non investe molto neppure in formazione e aggiornamento dei suoi quadri. Spesso usa le università per prestazioni di basso livello (analisi, misurazioni, accertamenti tecnici) e non ha la forza di guardare lontano, di investire nella ricerca e nella formazione futura. Anche perché quando si affaccia all’università gli capita spesso di essere accolto con sufficienza e voracità.

La lontananza tra università e mondo del lavoro è un problema complesso, come si vede; rivela una frattura che ha profonde radici culturali, di cui troviamo tante dimostrazioni. Capita per esempio che grandi industriali, alla fine della loro gloriosa carriera imprenditoriale, decidano di lasciare il segno della loro grandezza destinando una porzione della ricchezza che hanno accumulato (e che spesso hanno ereditato) alla società. Ma non si comportano come i loro colleghi americani: non istituiscono cattedre che porteranno il loro nome, non creano borse di studio per i giovani ricercatori, non creano fondi di finanziamento destinati alla ricerca universitaria (dove altro si fa ricerca teorica, del resto?); non fanno costruire a loro spese strutture universitarie per gli studenti, biblioteche, laboratori, tutti a loro intitolati. Molto spesso preferiscono costruirsi un mausoleo, una fondazione che porti il loro nome, in cui si svolgono attività di una qualche attrattiva sociale ben scollegate dalla ricerca e dall’insegnamento universitario. Ben vengano le iniziative filantropiche, è ovvio; ma anche in esse spesso si avverte chiara la difficoltà di tessere rapporti seri e leali tra le università e il mondo del lavoro.

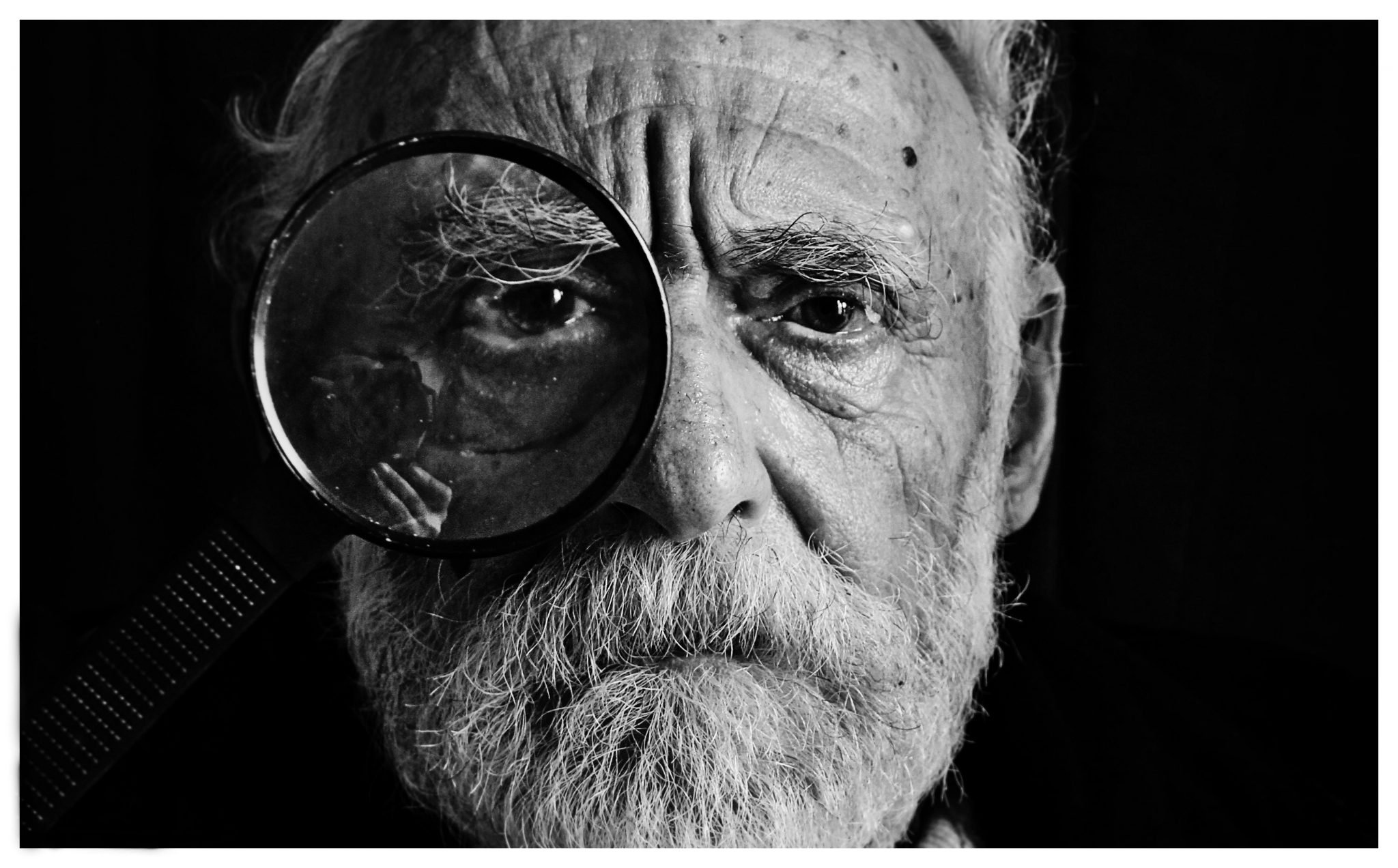

Photo by hieu-vu-minh- on Unsplash