Pubblichiamo una lettera al Presidente Mattarella e ai componenti del Governo da parte di un gruppo di lavoratori fragili, costretti a tornare al lavoro senza tutele in seguito agli allentamenti nei protocolli di sicurezza.

Dove muoiono i lavoratori. Entriamo nell’Osservatorio indipendente tenuto dall’ex metalmeccanico Carlo Soricelli, che conteggia anche le vittime non registrate dagli istituti ufficiali: “Tutte queste vittime sono dovute a scelte politiche come il Jobs Act, e alla mancanza di formazione sulla sicurezza”

Muoiono schiacciati da macchinari o veicoli, come Alfredo Morgese, 52 anni, operaio, travolto da un mezzo all’interno dell’aeroporto di Bologna mentre lavorava al rifacimento del manto stradale su una pista dello scalo felsineo.

Oppure restano uccisi dal contatto con sostanze tossiche, come Marco Bettolini, 46 anni, enologo in un’azienda vinicola di Treviso, asfissiato dai gas fuoriusciti da una cisterna di vino.

O hanno incidenti mortali con i mezzi che manovrano, come Daniele Tenderini, 60 anni, operaio edile di Lecco, precipitato con il proprio escavatore in un torrente.

Oppure, ancora, rimangono schiacciati dal trattore, bruciano vivi dando fuoco alle sterpaglie del loro terreno, vengono dilaniati da macchinari non manutenuti.

Sono storie di uomini e donne che ci raccontano di come oggi in Italia sia tragicamente normale morire di lavoro. E di come troppo spesso nessuno si prenda la briga di registrare questi decessi nel novero degli infortuni mortali sul luogo di lavoro. L’INAIL, “fornitore ufficiale” di questi dati, alla data di pubblicazione di questo articolo parla di 1.090 morti per il 2022, sebbene i numeri siano ancora provvisori, mentre per il 2023, nel report più recente uscito a luglio, l’Istituto ne conta 559 nei primi sette mesi dell’anno.

Un problema, oltre che sociale, anche economico: in una relazione del 2019, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro ha dimostrato che in Italia i costi per la “non-sicurezza” sul lavoro ammontano a 54.964 euro per ciascun caso di infortunio e, complessivamente, al 6,3% del PIL.

Conti a parte, si tratta di cifre spaventose, sebbene – secondo l’INAIL – segnino una regressione del fenomeno di quasi il 3% tra gennaio e giugno di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2022.

Ma davvero in Italia si muore meno di lavoro?

La risposta è no, perché dal computo mancano tutti i lavoratori morti non coperti dall’assicurazione INAIL, non conteggiati dall’Istituto. E, tra assicurati presso altri istituti, partite IVA, lavoratori in nero, pensionati-lavoratori e casalinghe, parliamo di un esercito di quattro milioni di persone privo di copertura INAIL.

Ad allargare lo sguardo la realtà cambia di molto. E, in questo caso, in peggio.

Solo nei quindici giorni precedenti la stesura di questo articolo sono morti 63 lavoratori, quasi 648 dall’inizio dell’anno, oltre 1.050 se si contano anche i morti “in itinere”, ossia coloro che perdono la vita spostandosi da e per il luogo di lavoro. Sono cifre non ufficiali, ma che illuminano la zona lasciata in ombra dall’Inail e dall’informazione che ne rilancia i dati.

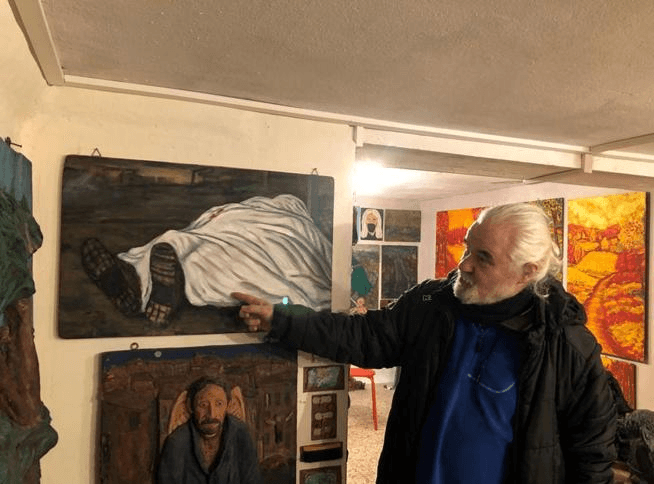

A registrarle non sono né un ricco istituto di statistica, né un partito, né i sindacati, ma un ex metalmeccanico in pensione. Si chiama Carlo Soricelli, e dal 2008 ogni giorno si cala in questo buco nero e cerca di fare luce su tutte le vittime del lavoro ignorate dai calcoli ufficiali. Le sue fonti sono Internet e le segnalazioni quotidiane (verificate) delle migliaia di persone che seguono il lavoro del suo Osservatorio nazionale morti sul lavoro, attraverso il quale non solo monitora con precisione il numero delle vittime, ma ne indica anche età, nazionalità, professione, oltre che causa, luogo e giorno del decesso, e spesso persino la condizione lavorativa.

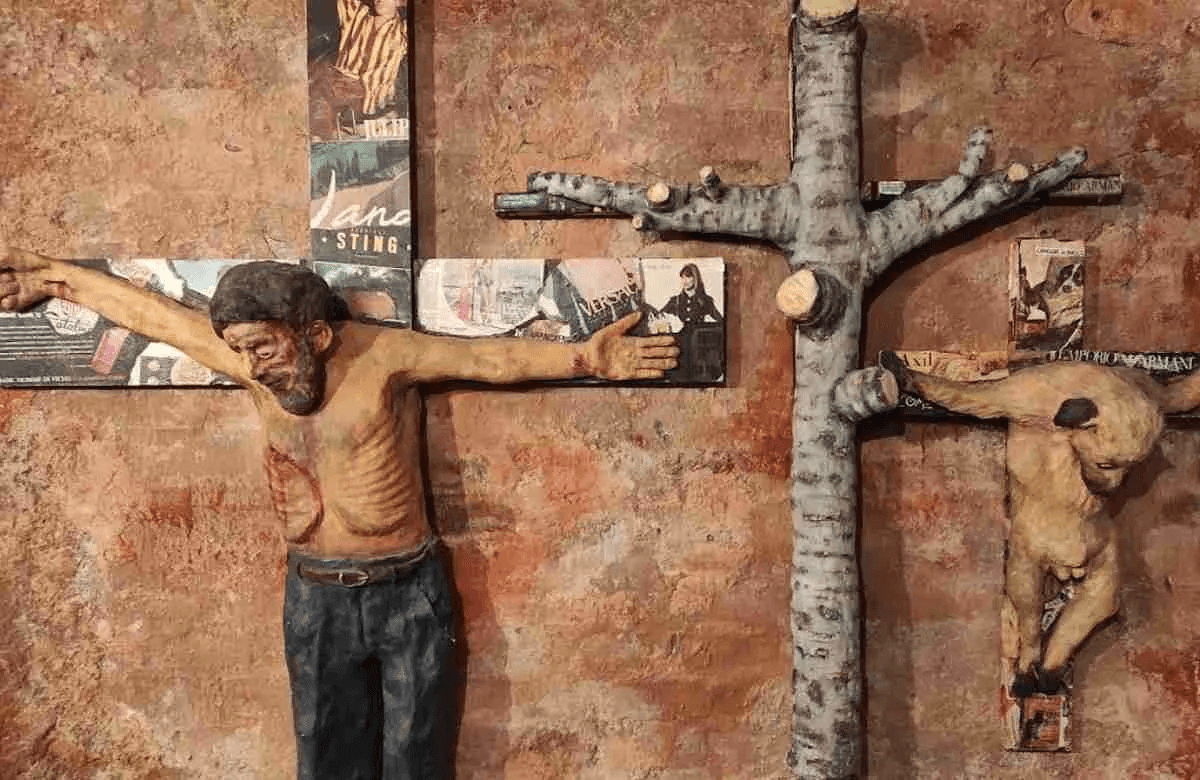

È così che quest’uomo di settantaquattro anni – una vita spesa tra la fabbrica e la casa-atelier dove realizza opere d’arte ispirate alle storie di chi muore lavorando – restituisce dignità a tutte queste persone. Vittime due volte: del lavoro e di un sistema che le ignora.

Soricelli, lei ha iniziato a contare i morti sul lavoro il 1 gennaio 2008, subito dopo l’incidente mortale che costò la vita a sette metalmeccanici della ThyssenKrupp di Torino. Le è bastato poco per capire che c’era qualcosa che non tornava.

Mi sono reso subito conto che in rete mancavano dati aggiornati perché gli unici disponibili, quelli diffusi dall’INAIL, erano vecchi di un anno. Mi sembrava incredibile che, con le tecnologie esistenti, nessuno facesse un monitoraggio quotidiano, e così decisi di farlo io. In questi quindici anni ho contato oltre 20.000 morti sui luoghi di lavoro. Sono i numeri di una strage di Stato, che però nessuna delle fonti istituzionali vuole vedere nella sua portata reale e continua a sottostimare. Il fatto è che l’INAIL registra soltanto i morti che sono suoi assicurati. Per capire la portata della discrepanza, basti pensare che secondo il primo rapporto semestrale INAIL 2023, che conta sia i morti sul luogo di lavoro sia quelli in itinere, tra gennaio e giugno sono state presentate all’istituto 450 denunce di infortunio mortale, in calo del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Stando al mio monitoraggio, che non tiene conto di quelli in itinere perché io li conteggio a parte, nei primi sette mesi di quest’anno i morti sui luoghi di lavoro sono invece stati 542 contro i 451 del 2022, con un aumento del 17%. Se poi confrontiamo questo dato con i 358 registrati al 31 luglio del 2008 vediamo che i decessi sono cresciuti più del 36%. La verità è che in questi quindici anni oltre 7.000 lavoratori non sono stati registrati da nessuno se non dal mio Osservatorio. Dall’inizio dell’anno a oggi, al netto di quelli in itinere, ho contato 648 morti: se prosegue l’andamento attuale, entro la metà di ottobre raggiungeremo il numero di morti dell’intero 2022, che sono stati 670.

Come è possibile una discrepanza tale da capovolgere la lettura della situazione?

C’è un grosso problema di imparzialità e trasparenza tra politica ed enti di controllo. Come quando, per esempio, chi ha fatto il ministro del Lavoro e delle Politiche agricole va a ricoprire cariche dirigenziali negli Enti e Istituti che fanno capo ai loro ex dicasteri. È evidente che questa sovrapposizione di ruoli tra controllore e controllato crei situazioni quanto meno ambigue.

Qualcuno delle Istituzioni ha mai mostrato interesse per i dati che lei ha raccolto?

No. Pur avendo spedito migliaia e migliaia di e-mail ogni anno nessuno è venuto a vedere se quello che scrivo è vero. In tutto questo tempo sono stato lasciato del tutto solo, considerato un nemico perché metto in discussione la narrazione ufficiale che copre inefficienze e scarsa trasparenza, anche nella gestione dei soldi pubblici spesi per la sicurezza.

Perché le Istituzioni si accontentano di dati che sanno essere parziali?

Credo per due ragioni. Innanzitutto, sottostimare il problema ne limita l’impatto sull’opinione pubblica, che si ribellerebbe se, a fronte della grande quantità di denaro speso dallo Stato per la sicurezza sul lavoro [il Bando ISI INAIL 2022 per la sicurezza ha stabilito uno stanziamento record di oltre 333 milioni di euro, N.d.R.], conoscesse il numero reale dei morti e capisse quindi che non si sta ottenendo alcun risultato su questo fronte. E poi ammettere le reali dimensioni del fenomeno significa chiamare in causa le ragioni alla base di un così elevato numero di morti, che derivano tutte da scelte politiche. Si muore sul lavoro quando si è precari, ossia ricattabili e poco formati sulla sicurezza, come avviene per i tanti dipendenti di ditte subappaltatrici. O quando non si ha più l’età per svolgere certe mansioni, come nel caso degli ultrasessantenni che lo Stato obbliga a lavorare fino a 67 anni e dei pensionati che continuano a lavorare perché l’assegno dello Stato non basta per vivere: non è un caso che il 30% dei morti sia ultrasessantenne. O, ancora, quando si sfugge a qualunque controllo perché si è costretti a lavorare in nero. Tutte queste situazioni sono il prodotto di precise scelte politiche e di leggi come il Jobs Act, oltre a quelle che hanno alzato l’età pensionabile.

Quindi la sicurezza è direttamente proporzionale alla tutela dei diritti del lavoratore: più i contratti sono precari e le condizioni di lavoro “al ribasso” o addirittura illegali, meno c’è sicurezza.

Esatto, tanto è vero che dove sono presenti i sindacati non ci sono quasi morti sul lavoro e, quando ci sono, non sono i dipendenti diretti, ma quelli delle ditte subappaltatrici. Non solo: sotto i sessant’anni un morto su quattro è straniero, categoria molto spesso impiegata nell’ambito del lavoro illegale.

Negli ultimi anni il lavoro è molto cambiato, nelle forme e nelle tutele (o nella loro mancanza), ma si può dire altrettanto del problema che stiamo affrontando?

No, perché la composizione delle morti, da quindici anni a questa parte, è rimasta la stessa. Il 30% sono agricoltori, soprattutto schiacciati dal trattore (in 2.500 hanno fatto questa fine da quando ho aperto l’Osservatorio, un lavoratore su cinque tra i 15 e i 90 anni). Poi ci sono i lavoratori edili (il 20% dei deceduti sul lavoro), che sono spesso in nero e che perdono la vita prevalentemente cadendo dall’alto. Gli autotrasportatori sono il 7% e muoiono sia per incidenti sia d’infarto per l’eccessivo stress. L’industria, nel suo complesso, ha il 6-7% di morti ogni anno, per lo più lavoratori in appalto che nessuno controlla. E poi ci sono gli artigiani e gli addetti delle piccole aziende che, per esempio, restano fulminati o precipitano dal tetto, i boscaioli schiacciati dagli alberi, i lavoratori domestici, che muoiono svolgendo le attività più disparate. E, infine, ci sono i lavoratori che muoiono in itinere, il 40% di tutti i morti sul lavoro.

Che cosa bisognerebbe fare che invece non si fa?

Oltre a cancellare le leggi che precarizzano il lavoro e quelle che costringono a lavorare fin quasi a settant’anni, bisognerebbe abolire il ricorso al subappalto, dove le norme sulla sicurezza spesso non sono rispettate; aumentare la sindacalizzazione nelle piccole imprese e incrementare i controlli. E poi fare tanta formazione, perché in Italia manca una cultura della sicurezza.

Insomma, affinché questa strage abbia fine ci vorrebbe davvero una rivoluzione copernicana. Le domande sono ancora tante. La più pressante tuttavia è una: com’è possibile che le Istituzioni, forti delle loro risorse economiche e umane, non siano in grado di fare un lavoro che riesce a un privato cittadino, armato solo di computer e telefono?

Photo credits: in copertina, una scultura di Carlo Soricelli

Pubblichiamo una lettera al Presidente Mattarella e ai componenti del Governo da parte di un gruppo di lavoratori fragili, costretti a tornare al lavoro senza tutele in seguito agli allentamenti nei protocolli di sicurezza.

Le grandi imprese hanno una cultura della sicurezza solida e rodata: ora sta a loro fare sistema e diffonderla anche alle PMI, per avviare un circolo virtuoso che sarebbe di beneficio per tutti.

Non di rado le disabilità, specie quelle cognitive, vengono escluse dai protocolli di sicurezza aziendale: una lesione dell’autonomia della persona disabile. Ecco alcune soluzioni al problema, proposte da Anna Contardi di AIPD e Rodolfo Dalla Mora di S.I.Di.Ma.