Qual è la ricetta politica dei pentastellati riguardo i temi legati al lavoro? Analizziamo il loro programma punto per punto, dal salario minimo all’inclusione, passando per il welfare. Conte: “Cambiare il RdC bypassando i centri per l’impiego”.

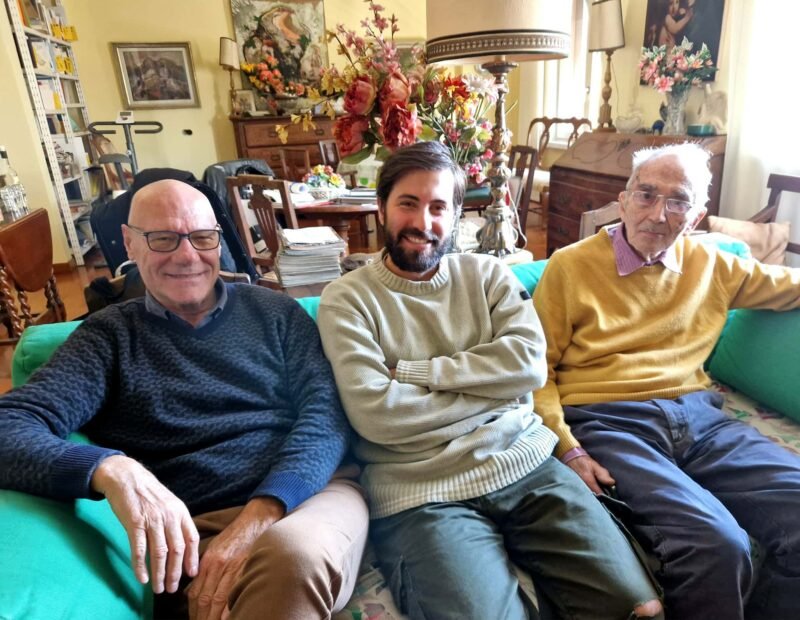

Giacomo Zani, fondatore di Mica Macho e organizzatore del festival Hey Man!, a dialogo con Ernesto Emanuele, presidente dell’associazione Papà Separati APS: un viaggio tra le istanze di un’identità maschile da rifondare, superando la virilità e le demonizzazioni, e ridando senso alla paternità

Né Giacomo Zani né Ernesto Emanuele conoscevano l’esistenza dell’altro. Eppure entrambi attivisti nella stessa Milano, su un campo d’azione simile per matrice e per scopo: il primo ha fondato nel 2020 Mica Macho, associazione no profit impegnata sull’identità maschile, ideatore nel 2025 del festival “Hey Man! – Un imprevisto festival maschile”; il secondo, fondatore e presidente dell’associazione Papà Separati APS, lotta dagli anni Ottanta per riconoscere pari dignità agli uomini, ed è tra gli artefici della spinta culturale verso la storica legge 54 del 2006 sull’affidamento condiviso, Ambrogino d’oro nel 2020.

Giacomo 26 anni, Ernesto 91. Li ho invitati a dialogare con me in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e a conoscere i rispettivi sguardi sul maschile con oltre sessant’anni di distanza.

Ernesto ci ha aperto le porte di casa e dell’associazione: il divano ci ha accolti per due ore di storie personali, confronti, parole, timori, resistenze, speranze. A cominciare a parlare, però, è Giacomo.

«Ho fondato Mica Macho nel 2020: siamo nati, in realtà, non come associazione, ma come gruppo informale, diciamo un collettivo. Durante il lockdown l’unica cosa che si poteva fare era una pagina sui social. L’esigenza è partita da me, dal mio vissuto personale, perché a un certo punto mi sono reso conto che nel mio percorso di vita c’erano alcune cose che facevo, o comportamenti che tenevo, che non capivo da dove arrivassero, e non sempre mi appartenevano, non mi ci riconoscevo. In quel periodo avevo due grandi temi dentro: il primo è che ero uscito da una relazione, e guardandomi indietro mi ero accorto che le tre relazioni precedenti, tutte importanti, erano finite nello stesso modo, ovvero con io che a un certo punto tradivo, mentivo, insomma comportamenti di questo tipo. Perché questa ricorsività? La seconda cosa era il modo con cui, sempre in quel periodo, veniva raccontato l’ennesimo scandalo di revenge porn, e anche lì non mi riconoscevo, perché i media lavorano sempre sulla punta dell’esasperazione, sugli eccessi, le esagerazioni, quando invece quel fenomeno ha in realtà una base molto più ampia e molto meno esplicita, nel senso che noi uomini forse almeno una volta nella vita abbiamo fatto vedere la foto di una ragazza che lei magari ci aveva inviato: non intendo dire che la condividiamo in rete o la mandiamo in giro, ma magari la facciamo vedere a un amico. Ho iniziato lì a riflettere su tutto questo, soprattutto sul fatto che mancasse qualcosa nel dibattito: mancava lo sguardo maschile di chi dice sì, è vero, quell’uomo non doveva farlo ma se vogliamo risolvere realmente il problema bisogna capire la radice e la radice è il fatto che gli uomini traggono status sociale nel condividere i propri successi sessuali.

«Allora ho messo insieme un gruppo di amici uomini e abbiamo cominciato a parlare di queste cose, delle nostre esperienze, abbiamo fatto una piccola autocoscienza senza sapere neanche da dove saremmo partiti o dove saremmo arrivati.»

Una cosa d’altri tempi, l’autocoscienza.

Giacomo: Ci collegavamo su WhatsApp in videochiamata. C’era tanto tempo libero e raccolsi una adesione importante da 10-15 amici coinvolti, tutti tra i 25 e i 35 anni. Capimmo subito che ce n’erano di cose di cui parlare, di cose da dire, proprio perché manca spesso uno sguardo e una produzione di contenuto che muova dal nostro punto di vista. E da lì è partito tutto, all’inizio come avventura più mediatica e editoriale sui social, poi si è evoluta con progettualità da terzo settore, da associazione vera e propria.

Quando la cultura su certi temi è bassa, i media e la politica cadono nelle trappole delle celebrazioni.

Giacomo: Sì, è così. Il mese di novembre è sempre pieno di inviti perché c’è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre: anche quando ne parliamo tra di noi, ci fa sorridere che il momento apice in cui veniamo cercati coincida con la ricorrenza. Per carità, va benissimo, ma stiamo attenti alle semplificazioni.

Quale rischio si corre con l’espressione violenza sulle donne?

Giacomo: Il pericolo corre sempre quando i problemi vengono incasellati con inerzia. La violenza non è solo sulle donne, la violenza è in generale. Poi è chiaro che quando accadono fatti gravi come quelli che vediamo occorre denunciarli, ma è più urgente andare oltre, fare qualcosa di più, agire in parallelo. E noi ci inseriamo cercando di portare la prospettiva sul maschile, che è il nostro lavoro.

Vi cercano anche le aziende?

Giacomo: Ogni tanto, sempre più spesso, e il modo con cui fanno solitamente l’invito è “vieni a fare un talk il 25 novembre?”. Ripeto sempre che noi non andiamo in giro per parlare di violenza di genere, noi facciamo un’altra cosa, altrimenti veniamo ingabbiati in un percorso a senso unico che non porta da nessuna parte. Noi per primi, dentro l’associazione, abbiamo fatto uno switch importante: all’inizio raccoglievamo le testimonianze maschili di comportamenti abusanti o tossici, subiti o agiti, e attraverso il racconto e la condivisione ce ne facevamo carico parlando. Poi ci siamo accorti che non era abbastanza, perché in realtà più facevamo le nostre attività, più ci rendevamo conto che il problema non era solo far parlare gli uomini di se stessi, ma era parlare di uomini, di maschile, di fragilità collettive e non solo personali, in tante situazioni.

Le donne parlano con voi? Intendo i movimenti, le associazioni di stampo esclusivamente femminile, spesso marcate da chiusura e poca inclusività, in modo paradossale.

Giacomo: Abbiamo lavorato tanto con associazioni femministe e centri antiviolenza. Non è sempre così semplice e lineare interagire con chi cerca di proteggere le donne, ma quando portiamo la visione maschile della nostra generazione poi scatta la curiosità, l’interesse a capire di più, forse a mettersi in gioco loro stesse con un’altra prospettiva.

Sono i padri, allora, che spaventano le donne, più che gli uomini? I padri separati, in particolare.

Ernesto: La paternità è il tema del Duemila; nel Novecento avevamo messo al centro il sesso delle donne, ma alla fine scopriremo che questo secolo è stato il secolo della paternità, il secolo di una paternità diversa, più responsabile. Abbiamo finalmente cominciato a definire i suoi limiti, i suoi contorni, le sfumature su cui nessuno finora si era interrogato, perché non era mai servito come adesso farsi domande sugli uomini-padri.

Ernesto, perché prima non se ne parlava? Non c’era coscienza, o è cambiata in sé la figura del padre?

Ernesto: Tutte e due. Prima c’era una una figura molto stereotipata del padre assente, il padre che si immergeva nel lavoro e in se stesso, il padre che non aveva bisogno dei figli. Col passare degli anni ho capito, e visto coi miei occhi e con le centinaia e centinaia di storie di padri separati passati attraverso la nostra associazione e di quelle in tutta Italia, che il ruolo del padre viene negato non soltanto nella fase della separazione, ma anche nelle dimensioni in equilibrio, nella cosiddetta normalità; certo durante le separazioni raggiunge il suo apice.

Molte femministe contestano che gli uomini ricorrono al congedo di paternità solo dopo la separazione, quasi mai prima.

Ernesto: Il congedo di maternità è imparagonabile, in Italia, rispetto a quello di paternità. Lo dicono perché guardano il problema da un punto di vista parziale, culturalmente parziale: si sa che, se una donna lo chiede al lavoro, viene penalizzata; se è un uomo a chiederlo, il contesto è ancora meno preparato, se parliamo di uomini di una certa età e generazione – non parlo dei più giovani, per i quali lo stigma non c’è più. Se ricopri ruoli importanti, decisionali, non te lo permettono, ti fanno fuori, e tu, uomo-padre, fai molta più fatica a concederti un diritto, ti senti molto più schiacciato dalla cultura collettiva che incombe. La società va vista da dentro, non in linea teorica: i padri fanno più fatica a chiederlo non perché non vogliono, ma perché il prezzo che pagherebbero sarebbe molto più alto che per le donne.

Giacomo interviene parlando del modello spagnolo.

È interessante perché loro dicono: “Parifichiamo il congedo di paternità al congedo di maternità e lo rendiamo obbligatorio”. Solo se fai così non ricadi nello scivolone di una cultura del lavoro non ancora pronta al maschile che fa un passo indietro per motivi personali e famigliari legati ai figli. In Spagna, se fai figli, uomo o donna, il congedo te lo devi prendere, e così non ricade sul personale. Anche le quote rosa sono servite a uno scopo simile: forzare per rinnovare una mentalità. All’inizio non rispondevano benissimo allo scopo, ma tra qualche anno non servirà più calcolarle perché il processo culturale si sarà naturalizzato da solo, assestato in autonomia.

Non è irrilevante la dimensione aziendale su simili processi culturali di congedo: nelle multinazionali più evolute immagino possa avvenire con più naturalezza, ma il nostro è un Paese di imprese medio-piccole.

Ernesto: Nelle aziende meno sviluppate, più piccole, spesso in provincia, è difficile andare dal capo e dirgli: “Sai, io ho bisogno di stare a casa con mio figlio o mia figlia per tre giorni perché mia moglie non può”. È più semplice nelle grandi aziende, dove c’è comunque un’organizzazione più estesa, più attenta a un’idea di sostenibilità, spesso anche perché più sindacalizzate e con qualche tutela in più. Nelle piccole devi andare a chiedere di farti un favore; questa è la realtà per gli uomini.

Questa maggiore vicinanza degli uomini al voler essere padri dipende anche dal fatto che abbiamo tutti meno voglia di lavorare? Il lavoro non è più la realizzazione assoluta.

Ernesto: Anche per gli uomini vale questo concetto, la grande crisi legata al senso di individuazione personale attraverso il lavoro trova il suo cuore nella dimensione paterna. Ho scritto un libro, Il grande tappeto blu, dove racconto proprio il tappeto su cui giocavo da piccolo, come sarei stato felice, da figlio, se mio padre avesse giocato con me sul tappeto blu. Non era pensabile, lui non c’era, lui lavorava, solo a Natale giocavamo insieme sul tappeto blu. Era un’eccezione. Così come coi genitori, soprattutto coi padri, era negato parlare di sentimenti, figuriamoci del sesso, che per un padre, col passare degli anni, voleva dire solo metterti in guardia procurandoti i profilattici. I primi sentimenti vanno detti in famiglia, quando i figli sono pronti. Ci deve essere molto dialogo; se non c’è dialogo, c’è poco da fare.

Il ruolo dell’uomo tra famiglia e lavoro.

Giacomo: Torno alla tua domanda: in parte la crisi dipende da una crisi motivazionale, ma non è il motivo principale. Il motivo principale sta nel fatto che fino a poco tempo fa il padre aveva un ruolo ben definito e circoscritto dal punto di vista sociale: sostentare la famiglia, che fino a pochi anni fa era di fatto monoreddito, almeno nella maggior parte dei casi. Nel momento in cui sempre di più le famiglie sono a doppio reddito, perché anche la madre e la donna per fortuna lavorano, dall’altro lato è rimasta una figura che deve capire il suo nuovo ruolo, che non è più quello di sostentamento principale. E poi il padre non ha comunque quel rapporto biologico, biochimico, che la madre ha necessariamente coi figli. Quindi cos’ha oggi il padre, chi è, cos’è la paternità? Secondo me l’attenzione crescente che anche noi vediamo – abbiamo anche tanti ragazzi giovani che vengono ai nostri incontri per fare autocoscienza – è legata alle domande che ci pongono e che pongono a loro stessi: “A me piacerebbe diventare padre, vorrei, però cosa vuol dire, oggi?”. Vediamo proprio un grande vuoto che va ridisegnato: se guardano ai loro padri o ai loro nonni, si ritorna in ciò che raccontava Ernesto, no? Nell’assenza, nella distanza, in tutte quelle dinamiche. Non hanno un modello alternativo, e allo stesso tempo si sentono eternamente in difetto.

I padri, che vuol dire gli uomini, hanno incamerato consapevolezza negli ultimi decenni, ma quasi da autodidatti, senza una coscienza collettiva.

Giacomo: Non c’è stato un percorso parallelo al femminismo, che ha costruito una consapevolezza condivisa, ha fatto movimento, ha costruito una lobby, perché di questo si tratta. Dal punto di vista della paternità non c’è stato lo stesso lavoro, quindi i cambiamenti sono stati processi individuali o di piccoli gruppi. È mancato un movimento che rivendicasse la paternità. In Inghilterra c’è stato lo sciopero dei padri, qualche mese fa; vuol dire che si può fare qualcosa anche a livello collettivo.

Ernesto: Spero arrivi una donna in grado di guidarne altre che vogliono fare le donne e non le femministe. Prima o poi nascerà una donna che si metta a capo di idee equilibrate, e dica: “Noi non condividiamo quello che dicono alcune femministe, noi vogliamo collaborare con la parte maschile della società, non vogliamo lo scontro, vogliamo ricucire insieme una società fratturata”. Con la nostra associazione sbattiamo spesso contro la loro chiusura, e ci fa male. Spero, coi miei 91 anni, che avvenga questo.

Giacomo: Posso darti speranza, Ernesto. Dopo il festival Hey Man!, a Milano, non sai quanto riscontro abbiamo ricevuto, quante domande, quanto bisogno di risposte. All’inizio il pensiero è stato: e adesso come rispondiamo, cosa facciamo? Fino a capire che la nostra responsabilità, in quanto uomini e associazione che lavora con tematiche maschili, è creare adesso il movimento, la massa critica che serve anche per dialogare col femminile. Abbiamo ricevuto anche noi segnali di profonda critica dalle donne, ma fa parte del gioco. Il nostro non è revanscismo, tutt’altro, è un discorso di diritti per tutti e per tutte. Non è mascolinità, non è solo maschio o femmina.

Mancano buone figure di riferimento, chiamateli intellettuali o altro, ma mancano. Oppure stiamo attraversando un tempo nuovo, di movimenti collettivi dove la forza non sta nel singolo, ma nel gruppo?

Giacomo: Noi uomini ci dobbiamo concentrare e lavorare bene sul maschile, e dire: “Noi facciamo la nostra parte per migliorare noi stessi e la società”; riceveremo critiche, sì, ma come le hanno ricevute le donne nel ’68, quando, durante il femminismo, sono andate avanti, e c’è voluto tempo, e ce ne vorrà ancora sia per loro che per noi.

Ernesto: Erano diversi i tempi quando il femminismo attecchì. C’era una maggiore cultura, più diffusa e seria, così come il mondo delle aziende – che ho a lungo frequentato – poggiava su un sindacato solido, che sosteneva il dialogo e le lotte per i diritti. In ogni angolo della società, quindi anche nelle scuole e nell’università, oltre che nelle fabbriche, c’era un movimento che aggregava. Oggi è tutto più diluito e diffuso.

Rischiamo che i movimenti femministi contemporanei muovano da basi che non conoscono così a fondo? Rischiamo che siano figli di un’onda meno consapevole delle donne degli anni Sessanta e Settanta?

Giacomo: Qui arriviamo a un altro tema, il tema dello strumento. Io vengo da sette anni di lavoro in agenzia di comunicazione, e quindi lavoravo moltissimo anche coi social. Mi sono reso conto che purtroppo certi strumenti hanno creato una polarizzazione insita già nelle tematiche di genere, come su qualsiasi altro tema. Quando ho fondato Mica Macho mi sono trovato di fronte a un interrogativo all’inizio: creo un ente, un soggetto esterno, un collettivo, oppure divento Giacomo Zani, l’esperto di maschile che fa l’influencer attivista? Ci ho pensato molto a lungo perché, conoscendo lo strumento, sapevo che fare Giacomo Zani sarebbe stato più efficace per me, ma non per lo scopo che avevo in chiave comune. Purtroppo adesso tutto funziona così, funziona coi numeri, funziona che c’è una faccia che deve dire delle cose, che ha un posizionamento, che deve essere molto verticale, mantenere la sua posizione. Alla fine ho detto di no, perché saremmo caduti nella dinamica del social, del dire l’ultima cosa di attualità, del commento fine a se stesso sulla cronaca o sui trend. Noi, se guardate le nostre comunicazioni, non parliamo mai di attualità. Mai. Parliamo di processi psicologici, sociologici, strutture, cose, storie di persone, ma mai di attualità, perché purtroppo ricadi in quella dinamica lì, dove si è innescata la devianza del femminismo. Stiamo vedendo come poi, piano piano, i nodi vengono al pettine.

Ernesto: Noi negli anni della mia maturità comunicavamo con gli incontri, coi dialoghi, nei confronti serrati a parole. Con l’associazione dei padri separati avevamo fatto un giornalino che si chiamava L’aquilone strappato, perché volevamo dire a tutti quegli uomini e padri sofferenti che l’aquilone avrebbe ripreso a volare, anche se si era ferito. Lo spedivamo non via mail, ma a mezzo posta, lo mandavamo alle persone che ci avevano contattato per chiedere aiuto. Avevamo indirizzi manuali, avevamo fatto una scheda manuale, tutto manuale.

Avete avuto una persona di riferimento che vi ha ispirati?

Ernesto: Un industriale, un imprenditore fuori dalle norme, uno che quando ci andavo mi portava a cena dai suoi operai, si metteva allo stesso livello, una semplicità mai più ritrovata. Mi sono separato nell’87, ma già nel ’75 il matrimonio era finito. Mi ero sposato nel ’71, separato dopo quasi 16 anni. Sentii subito la necessità di fare qualcosa per gli uomini che si separavano, e di farlo accogliendoli con semplicità, proprio come mi aveva insegnato quell’uomo anni prima. Avevo tre figli. Era appena nata un’associazione simile a Napoli, lui era andato a presentarla da Bruno Vespa, ma non era capace di portare avanti la battaglia. Qui a Milano, quando partimmo, eravamo una decina, e ci siamo aiutati tra di noi prima di metterci ad aiutare gli altri. In quella fine degli anni Ottanta, quando parlavo con qualche giudice, la risposta era sempre: “Lei vuole fare il padre, ma si faccia un’altra donna e vada avanti, non ci pensi, a fare il padre”. Questo dicevano. Io, come si dovesse fare il padre, lo pensavo da quando avevo dieci anni, perché avevo un padre che non voleva esserlo, né farlo. Uno dei miei tre figli aveva un carattere molto forte, quasi impossibile, quando era piccolo. Allora un giorno gli ho chiesto scusa, e gli ho detto “guarda, io non ho mai fatto il padre, se vuoi aiutarmi lo facciamo assieme”. Da quel momento in poi è cambiato tutto, non abbiamo più smesso di parlare.

Giacomo: Se penso al mio, di padre, per certi aspetti è stato sia una fonte di ispirazione che un modello da cambiare. Aveva fatto un’esperienza politica col PCI, poi il sindacalista, socialmente sempre molto attivo, e penso che l’istinto all’attivismo me l’abbia passato. Non è un caso che io abbia fatto il rappresentate d’istituto a scuola, lo stare in prima linea. Allo stesso tempo mio padre è stato un modello da cui allontanarmi, un uomo simile al padre di Ernesto: la difficoltà ad aprirsi per parlare della propria interiorità, la propria emotività. Era un padre, però, con cui parlavamo tanto di tutto ciò che era fuori: di politica, di società, di visioni del mondo. Crescendo capisci che con padri bloccati internamente tu subisci una frustrazione, perché agli uomini mancano certi strumenti, sono senza la grammatica che serve per capire se stessi e le donne, la società intera. E i giovani uomini che incontriamo, e che vogliono fare i padri, su una cosa sono fermi e netti: farlo in maniera un po’ diversa, uscire dal grande senso di solitudine. Le donne sono molto più sociali nel costruire reti per capire meglio come stanno e come essere madri – tra mamme pancine, blog, gruppi, chat, libri – a differenza degli uomini, che finora hanno potuto farlo solo individualmente, con molta più difficoltà. Aiuta anche a prevenire rotture successive, come appunto la separazione: se ti sei abituato a indagare come stai dentro, anche il fuori lo vivi con più serenità, affronti i nodi in modo diverso.

Entro nella ferita dolente, i femminicidi, le violenze estreme. Sono convinta che una cultura consapevole non nasca dall’insegnare alle giovani generazioni come avere paura. C’è troppa istigazione alla denuncia, al punto che la denuncia stessa perde la sua matrice essenziale in una democrazia civile. Ovunque è pieno di campagne sociali che demonizzano gli uomini, persino una campagna firmata Feltrinelli, qualche anno fa, mi racconta Ernesto: “Un’immagine con una figura maschile in ombra che suggeriva un profilo pericoloso e violento. Quando chiesi chiarimenti a Carlo Feltrinelli per il rapporto di conoscenza che ci univa, non mi ha mai risposto”. Ovunque manifesti che instillano in donne più o meno giovani il senso del mettersi in guardia: scuole, ospedali, metropolitane, luoghi pubblici, autobus; in rete. La prevenzione e il cambio di cultura viaggiano su altri binari, è un altro campo: in Italia purtroppo si mescolano i piani, i conflitti, i campi d’azione su cui mettere un bollino. La violenza esiste sotto tante forme, e anche le donne ne sono capaci.

Ernesto: la violenza arriva da molte più parti e con molte più forme. Se ci abituiamo a guardare solo quella maschile sulle donne neghiamo la violenza psicologica, sottile e invisibile, di cui anche le donne sono capaci, e che ricadono sui figli, le vittime finali di conflitti estenuanti. Una violenza supportata dalla società, dalla giustizia e da una cultura ancora troppo sbilanciata verso le donne quando si parla di famiglia. L’attività culturale che facciamo da quarant’anni per scardinare luoghi comuni e condizionamenti sulla figura del padre muove da un principio cardine: padri e madri hanno stessi diritti e doveri, stessa dignità. La nostra recente raccolta firme per un disegno di legge di iniziativa popolare votato alla bigenitorialità lo conferma. Serve aprire lo sguardo, far dialogare le madri coi padri, non inasprire i toni, non sbilanciare mai i dibattiti pubblici. Altrimenti non si ha il desiderio di volere una società inclusiva e giusta come si vorrebbe far credere.

Giacomo: Hai centrato un punto fondamentale di cui parliamo sempre. Questo posizionamento ormai frequente di molti uomini, anche famosi, che si appoggiano alle istanze femministe senza però dire come tradurle sull’esperienza maschile, è molto comodo, è al traino. Come dire: brava, donna, vai, seguo la tua onda, ti applaudo, prendo il mio vantaggio senza il minimo impegno. Un processo inutile e vigliacco che ha contribuito a creare il vuoto maschile. Recentemente ero a un festival a Bologna, il tema era la mascolinità, tra gli ospiti anche Gino Cecchettin. A un certo punto gli è stato chiesto cosa ha provato quando il padre di Turetta ha detto al figlio di non preoccuparsi, che non era un mafioso, non aveva fatto niente di male. Credo che tutti abbiamo immaginati rispondesse altro. Invece: “Ma lui è un padre”. Ha messo l’accento su un padre che stava consolando il figlio in carcere, che magari rischiava anche di suicidarsi; ha fatto ciò che un padre in quel momento di buio del figlio doveva fare; si chiama conforto. Poi ci sarà il tempo della ragione. A noi, come società, manca il sentire il dolore degli altri. Siamo spinti di continuo a rivalutare solo la nostra parte aggressiva.

L’articolo che hai appena letto è finito, ma l’attività della redazione SenzaFiltro continua. Abbiamo scelto che i nostri contenuti siano sempre disponibili e gratuiti, perché mai come adesso c’è bisogno che la cultura del lavoro abbia un canale di informazione aperto, accessibile, libero.

Non cerchiamo abbonati da trattare meglio di altri, né lettori che la pensino come noi. Cerchiamo persone col nostro stesso bisogno di capire che Italia siamo quando parliamo di lavoro.

Photo credits: artesvelata.it

Qual è la ricetta politica dei pentastellati riguardo i temi legati al lavoro? Analizziamo il loro programma punto per punto, dal salario minimo all’inclusione, passando per il welfare. Conte: “Cambiare il RdC bypassando i centri per l’impiego”.

Il Veneto lavora, ma a che prezzo? E chi resta indietro nella corsa della locomotiva d’Italia? L’analisi sulla situazione della Regione con le testimonianze di Tiziana Basso (segretaria generale CGIL Veneto) e Cristian Rosteghin (Alleanza contro la povertà).

Nella notte tra venerdì e sabato, col favore delle tenebre, Fratelli d’Italia ha infilato nella manovra economica l’emendamento che cancella gli arretrati ai lavoratori sottopagati. Dopo le proteste è stato ritirato, ma non per iniziativa dell’Esecutivo: secondo fonti parlamentari ci sarebbe stato l’intervento diretto del Quirinale