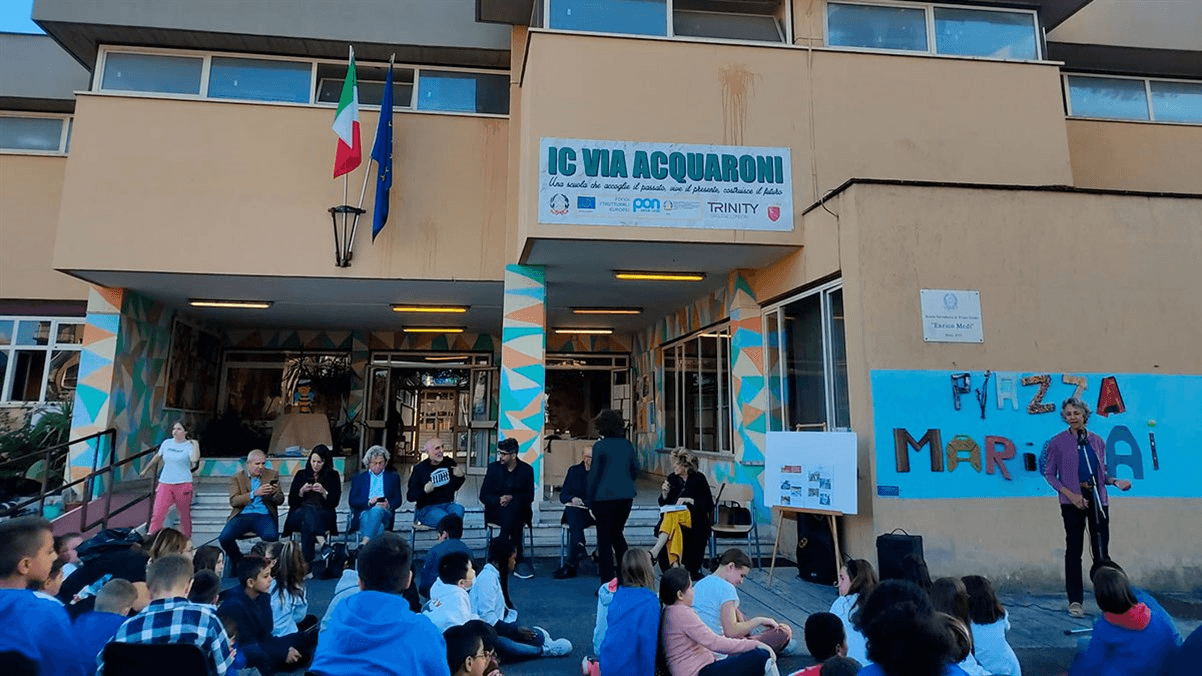

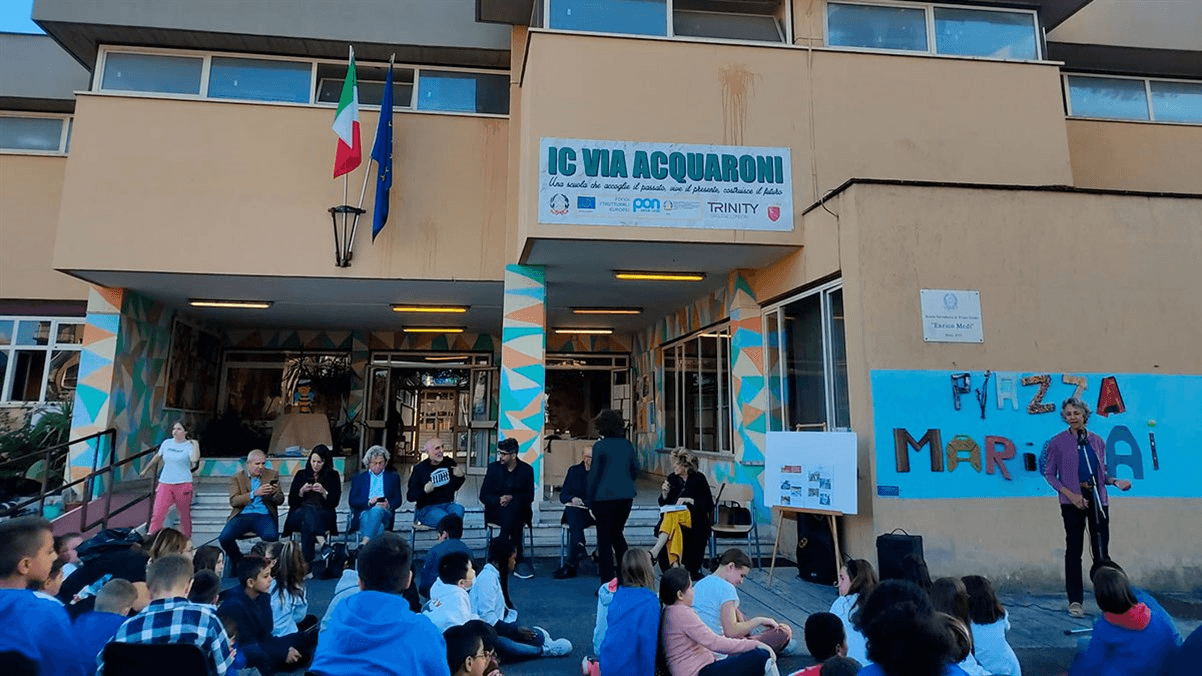

Intervistiamo Guglielmo Caiazza, dirigente dell’Istituto comprensivo Via Acquaroni di Tor Bella Monaca: “Nella mia scuola 24 etnie diverse”. Una lezione di inclusione che viene dalla scuola di una periferia “difficile”

Depositata in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare che punta a tutelare la bigenitorialità riorganizzando l’affidamento condiviso, che in Italia è davvero praticato solo dal 5% delle coppie separate: per la prima volta si chiede di considerare gli orari e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Al via la raccolta firme

I figli sono anche dei padri andrebbe scritto nelle aule di tribunale sotto La legge è uguale per tutti, una sorta di corollario.

Senza un recinto numerico si fatica a comprendere la portata di un’urgenza che riguarda i circa quattro milioni di padri separati in Italia: le statistiche europee confermano da tempo che, nonostante la legge 54/2006 abbia introdotto nel nostro ordinamento l’affidamento condiviso, soltanto il 5% delle coppie separate lo pratica davvero.

Ciò che fino a quel momento era l’affido congiunto – ed era un’eccezione – si è trasformato in regola, cambiando nome in affido condiviso: i figli hanno diritto a mantenere rapporti continuativi e stabili con entrambi i genitori. Hanno, in Italia, diventa di prassi avrebbero, e anche il mondo del lavoro incassa il colpo.

Mettendo in cima a tutto il benessere psicofisico dei figli, il 4 febbraio è stata depositata in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare del costituito comitato Genitori per i figli, dedicato a Roberto Castelli, che con una mossa corale riunisce per la prima volta ben 14 associazioni. Una proposta di legge a tutela della bigenitorialtà sostanziale, non solo recitata su carta, che cerca di arginare la pericolosa cultura del femminile a ogni costo, a prescindere, con pregiudizio, a discapito degli equilibri famigliari nella loro integrità: pensiero comune, giurisprudenza, linee di condotta degli assistenti sociali, bias sbilanciati in negativo sugli uomini, stereotipi sulla maternità come unica depositaria di diritti sui figli, hanno contribuito negli anni a svilire un immaginario paterno oggi indebolito fino all’osso nelle aule dei tribunali e, quand’anche non si arrivi al giudizio, indebolito dall’esterno come riferimento genitoriale.

Se per affermare una sacrosanta parità di genere le donne sorpassano a destra i diritti dei padri, siamo punto e a capo con gli sbilanciamenti sociali; e alla fine il prezzo se lo pagano i figli, con lunghi riverberi anche in salute.

Il professor Arturo Maniaci, docente di diritto privato all’Università degli studi di Milano e in prima linea da anni per una difesa onesta della bigenitorialità, risponde alla domanda secca di SenzaFiltro: la proposta di legge rimarca che serve guardare caso per caso anche alla vita dei padri, al lavoro che fanno, al loro ritmo di vita, se si vuole tutelare davvero il benessere dei minori?

“È nella logica di cercare un equilibrio nei tempi di frequentazione dei figli da parte di entrambi i genitori che il testo dedica un comma specifico all’incidenza delle attività lavorative. Che lavoro fanno, quante ore, dove, quanto li impegna, se fanno trasferte, se hanno tempo libero”. Eppure, finora, ha prevalso solo il fattore economico dello stipendio maschile nelle dinamiche di giudizio per le separazioni. Lui guadagna questo, lei quello, a lei spetta tot più il figlio o i figli.

“Si propone che nel piano genitoriale vengano indicati gli orari lavorativi di ciascun genitore per favorire un accordo, su base bisettimanale, così da permettere di organizzare una frequentazione equa in base agli impegni scolastici del minore. Pensiamo solo ai lavori che presuppongono orari notturni o permanenza all’estero per certi periodi dell’anno, e sono molti ma non ci si pensa, come se il lavoro fosse un concetto piatto.”

Nel linguaggio giuridico internazionale si parla di physical joint custody per intendere l’affidamento materialmente condiviso, che prevede tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli: non più di due terzi e non meno di un terzo del tempo con ciascun genitore.

Ma perché tante resistenze verso una regola di simile buon senso? Carlo Piazza, avvocato familiarista, offre una stimolante angolazione di pensiero.

“L’aspetto da sottolineare è che in Italia le battaglie per la physical joint custody, o affidamento condiviso, sono state condotte perlopiù da associazioni di padri, del tutto all’opposto rispetto a Svezia, Belgio, Olanda, anche Spagna. È evidente il perché: la discriminazione che nel mondo del lavoro ricade sulle spalle delle donne è tendenzialmente causata dalla necessità di una maggior cura nell’accudimento dei figli, la quale, sia per ragioni tradizionali che di cultura, è sempre stata attribuita solo alle madri, inibendole a una più intensa attività lavorativa e professionale. La parità genitoriale nell’affidamento è concatenata a una parità uomo-donna in ogni ambito sociale, e a quell’obiettivo dovrà condurre. L’ambito del lavoro incide moltissimo. Solo se le incombenze e gli accudimenti di responsabilità ricadono al 50% su entrambi – quindi diritti e doveri – la parità viene esercitata per intero e per davvero.”

Già in precedenti occasioni pubbliche Piazza aveva sottolineato che “la pari dignità genitoriale è scolpita nella nostra Costituzione agli articoli 3, 29 e 30, oltre che in norme europee (art. 8 CEDU, Risoluzione del Consiglio d’Europa 2079 del 2015)”, aggiungendo che “non sussistono fondati motivi giuridici che giustifichino la non applicazione della norma, a meno di posizioni ideologiche atte a perpetuare la discriminazione in atto utilizzando vari escamotage, come ad esempio il clamore mediatico sulla violenza di genere”.

Lo studio Joint physical custody of children in Europe, che ha visto la collaborazione di docenti dell’Università di Turku in Finlandia e dell’Università del Wisconsin-Madison, pubblicato da Demographic Research e basato su un campione di 9.102 bambini provenienti da 17 Paesi europei, mostra che il 12,5% dei minori in famiglie separate vive in accordi di affidamento congiunto “equo”, mentre l’8,2% vive in accordi di affidamento congiunto “non equo” e il 79,3% vive nella soluzione più tradizionale dell’affidamento esclusivo.

L’Italia, secondo lo studio, risulta essere uno dei Paesi in cui la genitorialità condivisa è meno diffusa. Il nostro Paese risulta tra i nove Stati (insieme a Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Romania, Cipro, Austria, Croazia e Grecia) dove l’affidamento congiunto “equo” non raggiunge nemmeno il 5% (siamo infatti solo al 2,6%) mentre quello “non equo” avviene nel 3,5%. Tradotto, vuol dire che il 94,5% dei bambini italiani figli di separati – nonostante la legge del 2006 – vive in una situazione di affidamento esclusivo sostanziale, e trascorre gran parte del tempo con un genitore a discapito dell’altro. Cioè le premesse peggiori per un alto tasso di conflittualità dei genitori e, all’opposto, per un basso livello di felicità dei bambini.

Felicità, e salute. Vittorio Vezzetti, medico chirurgo specializzato in pediatria e autore di ricerche e casi di successo editoriale come Nel nome dei figli, nonché consulente scientifico del comitato Genitori per i figli, insiste da sempre sul fatto che nelle separazioni ci sia sempre un genitore di serie A e di serie B, ma la questione rilevante è la ricaduta psicofisica sui figli.

“Una ricerca transnazionale evidenzia come nei Paesi in cui si privilegia una forma di genitorialità rispetto all’altra si abbiano, a distanza di anni, alti tassi di perdita di contatto con uno dei genitori e alti tassi, permanenti, di conflittualità intergenitoriale. Vale in tutte le culture, ad esempio in quella islamica è la figura paterna ad essere più che dominante. Perché rileva tutto ciò? Perché ormai trent’anni di studi consolidati a livello internazionale confermano che perdita di contatto con un genitore e alta conflittualità, soprattutto fino ai 9 anni, sono strettamente correlati a livello medico – e quindi non solo psicologico – con malattie lungolatenti: alterazioni a livello cromosomico (come afferma uno studio dell’Università di Princeton) o incremento di patologie di natura ormonale o incidenza significativa di malattie che nessuno, di primo acchito, correlerebbe alle separazioni. Parliamo di malattie cardiovascolari e polmonari o di forti incrementi di proteine infiammatorie. Trattandosi di malattie lungolatenti, spesso di natura degenerativa o neoplastica, sono stati necessari studi retrospettivi utili a dimostrare che costumi giudiziari sbilanciati esitano gravemente sulla salute dei minori. Il problema è che fingiamo di non vederlo. Le evidenze scientifiche della correlazione sono ormai inoppugnabili; in molti casi è per fortuna ritenuto valido in fase di giudizio un parere pro veritate di natura medico-scientifica che supporti la correlazione nel caso specifico.”

Al cambio di cultura c’è chi si consacra da sempre, ma serve un gesto collettivo.

“Ho dedicato più di trent’anni della mia vita ai problemi di separati e alla tutela dei loro figli, partecipando all’approvazione della legge nel 2006. Oggi finalmente si avvera un sogno: con questa proposta abbiamo raggiunto l’unità di intenti di tutte le associazioni per una nuova gestione dell’affido condiviso”. Ernesto Emanuele, insignito dell’Ambrogino d’Oro 2020 del Comune di Milano per la sua attività a favore dei diritti dei figli e presidente di Papà separati APS, il suo l’ha fatto con decisione.

I giovani di oggi hanno già invertito la rotta sulla parità di genere e su una diversa ripartizione dei carichi uomo-donna, tra l’altro in modo naturale: sono le consuetudini giudiziarie vecchio stampo e la cultura degli adulti a dover assicurare un sistema che assomigli di più a loro.

Bisognerà raccogliere in sei mesi 50.000 firme sulla piattaforma online del ministero della Giustizia cui si accede tramite SPID.

Per firmare: www.comitatogenitoriperifigli.it.

L’articolo che hai appena letto è finito, ma l’attività della redazione SenzaFiltro continua. Abbiamo scelto che i nostri contenuti siano sempre disponibili e gratuiti, perché mai come adesso c’è bisogno che la cultura del lavoro abbia un canale di informazione aperto, accessibile, libero.

Non cerchiamo abbonati da trattare meglio di altri, né lettori che la pensino come noi. Cerchiamo persone col nostro stesso bisogno di capire che Italia siamo quando parliamo di lavoro.

In copertina: studiopetrucci.it

Intervistiamo Guglielmo Caiazza, dirigente dell’Istituto comprensivo Via Acquaroni di Tor Bella Monaca: “Nella mia scuola 24 etnie diverse”. Una lezione di inclusione che viene dalla scuola di una periferia “difficile”

A Napoli la fondazione FOQUS e il MANN aprono il museo alle disabilità cognitive; a San Giovanni Valdarno arte e cultura accolgono la demenza. La nuova idea di accessibilità delle istituzioni culturali parte da qui, per produrre “aggiornati modelli di cittadinanza”

I caregiver familiari, soprattutto donne, sono costretti ad abbandonare vita e lavoro per prestare assistenza ai parenti: “Sostegno solo ai disabili. E a noi? Chiediamo reddito, tutele e pensione”.