Qualche giorno fa – il fatto di De Maria era accaduto sabato – in redazione ci siamo chiesti che contributo dare rispetto allo sciacallaggio della nera che stava occupando spazio ovunque, dall’online ai podcast tritatutto, anche perché il tema delle carceri legato al lavoro impegna da anni la nostra linea editoriale e sarà parte del programma di Nobìlita Festival a Reggio Emilia dal 28 al 31 maggio prossimo (Lavorare in carcere, dialogo con Flavia Filippi, giornalista di La7 e fondatrice/presidente di Seconda Chance, associazione no profit che intercetta imprese sul territorio nazionale per assumere detenuti, affidati ed ex detenuti).

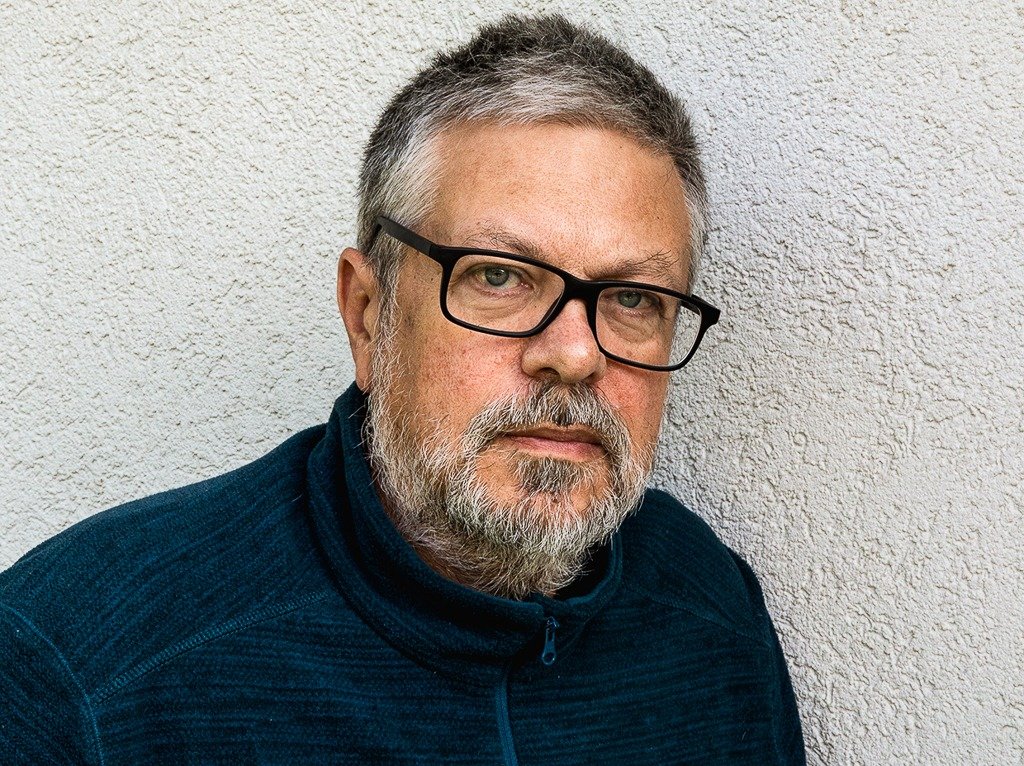

Chi ha visto il film Grazie ragazzi può intuire perché ho pensato al regista Riccardo Milani pensando alla cronaca: perché Milani osserva pezzi di mondo senza giudicarli – il film del 2023 era ispirato alla storia vera di un attore in crisi che ritrova animo tenendo un laboratorio teatrale in carcere, e i detenuti, grazie a lui, scoprono il potere trasformativo dell’arte e della cultura. I pezzi di mondo che sceglie, Milani li mostra al pubblico dopo averli tagliati con diamanti mai affilati a pietismo.

Di carceri ne parlo con proprio con lui, che ricorda la potenza dei mesi di ripresa del film: girato tra 2021 e 2022, ancora in tempi di pandemia, quando i teatri erano accasciati su sé stessi, chiusi, deserti, Grazie ragazzi è un film che testimonia anche tournée teatrali e viaggi dei detenuti-attori in giro per l’Italia.

«Le carceri che vedete nel film sono quelle di Rebibbia e Velletri, realtà molto diverse tra loro, come del resto ogni carcere. Sono mondi pieni di regole dove tempi, orari, ritmi hanno una scansione tutta loro. Con loro fu una lunga tournée che permise a me e al cast di restituire poi al pubblico il senso del film: quanto è centrale riappropriarsi di una passione e di uno stimolo emotivo, fosse anche un dolore, quando si vive reclusi mentre si sconta una pena; è il bisogno di tornare a essere umani. Scarichiamo troppe delle nostre responsabilità sulla politica, ognuno deve fare il suo. Io per primo con il mio lavoro mi impegno a dare di continuo segnali, e cerco di farlo verso direzioni distanti dalle mie, provando a intercettare chi non la pensa come me, parlando a tutti senza scegliere a monte il pubblico che possa darmi ragione. Se possibile, come in Grazie Ragazzi, pure provocando risate sul tragico. C’è in giro una carenza di attenzione al sociale e alla politica, è vero, è un distacco verso la vita delle persone e verso di noi. Anche nel fare certi mestieri che determinano un peso sugli altri, che sia la loro salute o un loro destino, spesso vengono cercate solo vie di fuga personali.»

Il cinema e l’informazione possono somigliarsi nello scopo, visto che entrambi si fanno carico (almeno, dovrebbero) di un senso di responsabilità per come guardano i fatti, le persone, le storie?

«La domanda aperta è enorme. Io posso solo dire che ho il mio modo di guardarmi intorno, e che le distorsioni del mondo mi colpiscono perché le guardo da quando ero un bambino. Sono cresciuto educandomi all’osservazione. Mi accorgo che in ogni fase del mio lavoro, da quando scrivo a quando giro a quando monto, cerco una specie di umanità, ovunque ancora si annidi, e credo che fare cinema forse ha questo dovere, raccontare la realtà per quanto possa sembrare un occhio di parte, che è appunto l’occhio di chi racconta. Ogni forma d’arte e ogni persona che usa l’arte – cinema, pittura, scultura, scrittura, tutto – ha comunque il compito, più che di raccontare, di non nascondere la realtà. La realtà non va nascosta e non va schiacciata, non va alterata. A proposito del Truman Show, è vero che viviamo ormai in una grande bolla di sospensione e sembra di doverci adeguare a tutto: questo adeguarci a tutto però è un’abitudine che a me non piace, gli esseri umani devono trovare spazio per dire anche no. Ad ogni modo, la vita dei detenuti non è un Truman Show.»